この記事の案内人・編集長

稲垣 瑞稀

「放置してる空き家を解体したいんだけど、補助金制度って使えるのかな?」

こうした疑問をお持ちではありませんか?空き家の解体補助金は、条件を満たせば解体費用を大きく抑えられる制度です。ところが、正しい知識がないために申請に失敗し、本来受け取れるはずの数十万円を逃してしまうケースも少なくありません。

この記事では、11万件以上のご相談に対応してきた「あんしん解体業者認定協会」の監修のもと、補助金の申請方法から支給条件、失敗しないためのコツまで、専門家の視点から分かりやすく解説します。この記事を最後まで読めば、ご自身の空き家が補助金の対象になるか、そしてどうすれば損することなく制度を活用できるかが明確になります。

- あなたの家は対象?空き家 の解体補助金で最大100万円もらえる条件がわかる

- 老朽危険家屋やアスベスト調査も対象!使える補助金の種類がわかる

- 固定資産税6倍・過料50万円も!「特定空き家」指定のリスクがわかる

- 登記事項証明書の準備から現地調査まで、申請手続きの全工程がわかる

- 予算上限で断られない!申請代行など失敗しないためのコツがわかる

監修者

監修者 現場解説

現場解説一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー

初田 秀一(はつだ しゅういち)

解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。

運営責任者

運営責任者「スッキリ解体」編集長

稲垣 瑞稀(いながき みずき)

解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。

執筆

執筆「スッキリ解体」専属ライター

酒巻 久未子(さかまき くみこ)

「解体工事でお悩みの方に、同じ主婦の立場から実用的な情報をお届けします。」

数多くのお客様や業者様へのインタビューを通じて、お客様が抱えるリアルな悩みに精通。実際の解体工事現場での取材を重ね、特に「お金」や「近隣トラブル」といった、誰もが不安に思うテーマについて、心に寄り添う記事を執筆。子育て中の母親ならではの、きめ細やかな視点も大切にしている。

空き家解体補助金の基本と実例

空き家解体補助金とは、主に地方自治体(市区町村)が、管理不全で危険な状態にある空き家の解体・撤去を行う所有者に対して、その費用の一部を補助する制度です。

多くの自治体では、国の交付金を活用して制度を設けています。

- 実施主体:全国の市区町村

- 目的:倒壊の危険性や、景観・衛生・防犯面で周囲に悪影響を及ぼす「管理不全空き家※」や「特定空き家※」の解体を促進すること。

- 補助対象者:原則、空き家の所有者またはその相続人。

- 注意点:補助金の申請は、解体工事の契約・着工前に行う必要がある。事後の申請は認められないケースが多い。

※管理不全空き家

管理が不十分なまま放置され、倒壊の危険や衛生・景観の悪化など、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家。「特定空き家予備軍」のこと。

※特定空き家

放置すると非常に危険で、周りに迷惑をかけてしまう問題のある空き家。「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律に基づいて、自治体から指定される。

1.空き家問題の現状と補助金の目的

空き家問題の現状

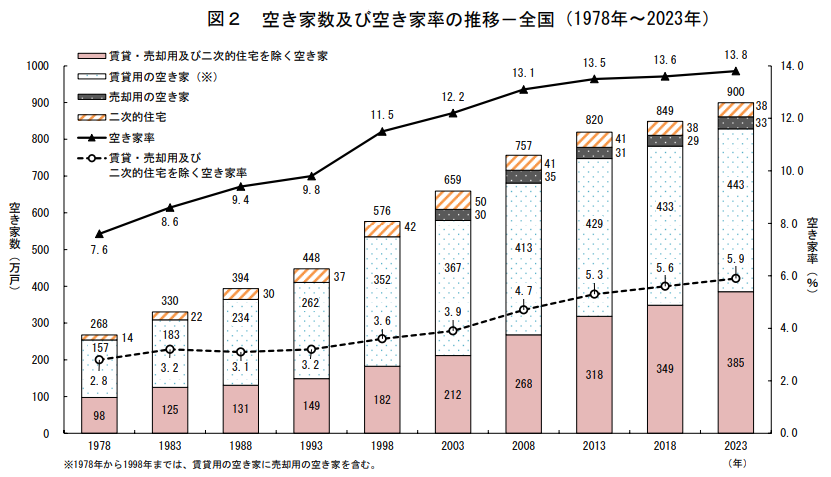

日本の空き家は年々増加傾向にあります。総務省の調査によると、2023年には過去最多の900万戸に達したと推計され日本の総住宅数に占める空き家の割合は13.8%と、過去最高を記録しました。これは、およそ7軒に1軒が空き家という計算になります。

画像引用:空き家数及び空き家率の推移-全国(1978年~2023年)

この数字は単なる統計にとどまらず、あなたの空き家もいつ「特定空き家」に指定されても不思議ではない状況を示しています。

そして適切に管理されていない空き家は、以下のようなさまざまな問題を引き起こす原因となります。

- 防災上のリスク:地震や台風による倒壊や火災などの災害が起きる。

- 防犯上のリスク:不法侵入や不法投棄、犯罪の温床となる。

- 衛生上のリスク:害虫・害獣の発生、雑草の繁茂による環境悪化。

- 景観の悪化:周辺の景観を損ない、地域の価値を低下させる。

これらの問題を未然に防ぎ、安全で安心な住環境を確保するために、国や自治体は危険な空き家の解体を積極的に進める必要があります。一つの手段として設けられているのが、解体費用の一部を支援する補助金制度です。

空き家を放置すると、防災、防犯、衛生、景観など、地域全体の安全や暮らしを脅かす深刻な問題に繋がります。

空き家解体補助金の目的

空き家解体の補助金は、所有者個人のためだけではなく「みんなが安全で快適に暮らせる街を守るため」に、社会全体の利益のために用意されています。老朽化した空き家を放置すれば、倒壊や防犯面でのリスクが生じ、地域全体に悪影響を及ぼすおそれがあります。こうした問題を未然に防ぐため、補助金によって空き家の解体が促進が重要とされています。

※クリックで詳細が読めます

地域の安全を守るため(防災・防犯)

放置された空き家は、地震や台風などの自然災害によって倒壊したり、放火されて火災が起きたりする危険性があります。こうした事故や事件を未然に防ぎ、地域住民の命や財産を守ることが大切です。

清潔で住みやすい環境を保つため(衛生・景観)

手入れがされていないボロボロの空き家は、街の景観を損なうだけでなく、衛生的な問題も引き起こします。子どもからお年寄りまで、快適に暮らせる生活環境を維持することも、行政の大切な役割であり補助金の目的の一つです。

土地の有効活用を促し、街を元気にするため(地域活性化)

空き家を解体した後の土地は、駐車場や公園、新しい住宅地など、地域に必要な場所として生まれ変わります。使われていなかった土地が有効活用され、街に新たな人や活気を呼び込み、地域全体の活性化に繋がります。

所有者の負担を軽くし、解体を後押しするため(空き家解体の促進)

高額な解体費用は、所有者が解体に踏み出せない大きな理由です。しかし放置を続けると、税金の増額や行政による強制解体など、かえって大きな負担になりかねません。そうなる前に補助金で金銭的な負担を軽くし、早期の解体を後押しします。

2.国が推進する空き家対策と補助金制度の全体像

日本の空き家対策は、国が定めた「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)」という法律が大きな柱になります。この法律に基づいて、全国の市区町村がそれぞれの地域の実情に合わせた具体的な取り組みを進めています。国と自治体(市区町村)が、それぞれ違う役割を担いながら連携して進めます。

国が推進する空き家対策は、大きく分けると「 放置させないための対策」と「 活用するための対策」の2つがあります。

放置させないための対策

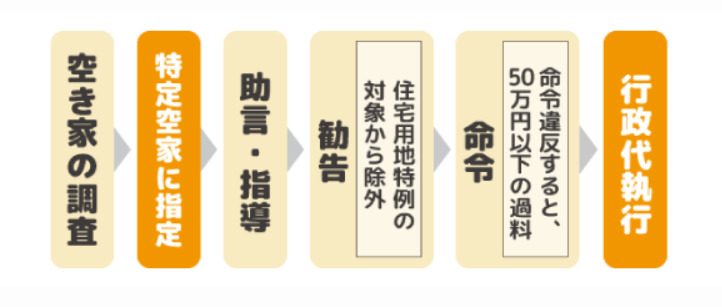

自治体の指導に従わず危険な空き家を放置し続けると、次のように措置が段階的に厳しくなります。

画像引用:新たに定義された、「管理不全空家」とは?|NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口

- 管理不全空き家(予備軍)に指定 → 勧告を受けると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる可能性がある。

- 特定空き家(危険な状態)に指定 → 改善命令に従わなければ、最大50万円の過料(罰金)が科される場合がある。

- 行政代執行(最終手段) → 行政が強制的に建物を解体し、その解体費用全額を所有者に請求する。

- 参考:新たに定義された、「管理不全空家」とは?|NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口

- 参考:特定空家とは|NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口

- 参考:空家等対策の推進に関する特別措置法|e-Gov法令検索

なやみん

なやみん空き家を放置すると、どんどんお金がかかっちゃうんだ!これは、なんとかしないといけないね!

【初田理事に聞いた】管理不全空き家の現状とは?実際に役所から指導はくるの?

管理不全空き家に関する法改正後、実際に自治体から指導や勧告を受けたという相談は増加しているのでしょうか。ここからは、これまで11万件以上ものお客様の相談に乗り、数多くの現場を見てきた解体アドバイザーの初田理事に、現場のリアルな実情をうかがいます。

現場解説

現場解説

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー

初田 秀一 (はつだ しゅういち)

解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。

理事 初田秀一

理事 初田秀一結論から言うと、増えています。実際に役所や自治体から指導の書類が届いて、「空き家をなんとかしたい」と、慌ててご相談に来られる方が後を絶ちません。以下のようなケースが多く見られます。

- 庭木が伸び放題になっている

- 外壁が崩れかかっている

- 屋根が落ちている

理事 初田秀一

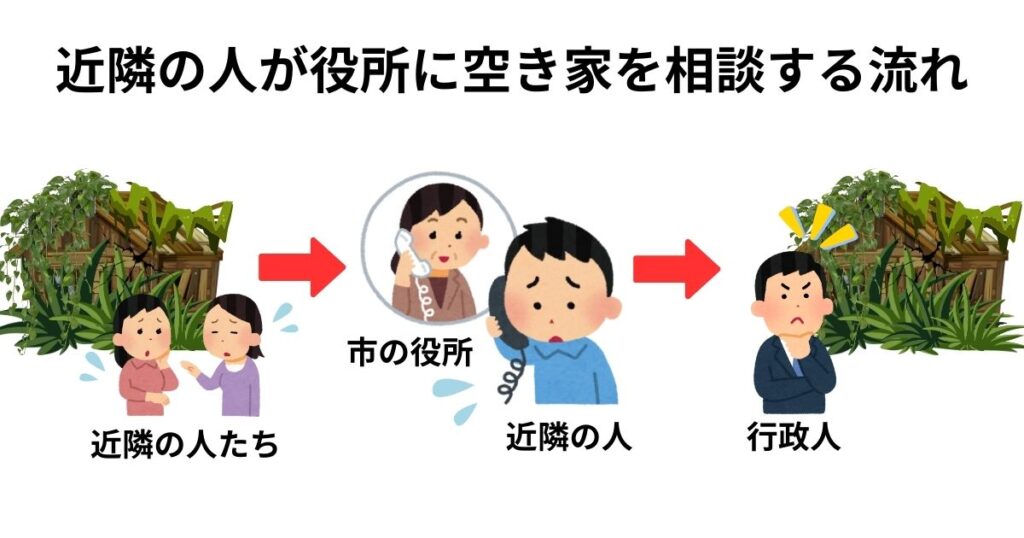

理事 初田秀一敷地を越えて他人に被害を与えたり、危険を感じさせたりするような状態になると、近隣の方が役所に相談し、それを受けて行政が見に来る、という流れが多いですね。

稲垣:そうなると、役所が自発的に見に来るケースは、家が明らかに崩れているような状態ですか?

理事 初田秀一

理事 初田秀一そうですね。見かけた方もいらっしゃるかもしれませんが、バリケードやカラーコーンが立ててあるといった状態の家です。「近づいたら危ない」「完全に崩れている」といった状態になると、指導が入ります。

稲垣:そういった家は、すでに注意喚起の通知などが届いているレベルなのでしょうか。

理事 初田秀一

理事 初田秀一危険空き家なので、届いているでしょう。ただし、「適切に管理してください」というレベルを超えてしまっている状態なため、対処する必要がありますね。

危険度が低い空き家だと、すぐに行政指導に繋がらない場合があります。それよりも、近隣住民の方からの「危ない」「なんとかしてほしい」といった切実な声が、行政が調査に動く直接のきっかけとなる場合が多いです。

活用するための対策

空き家を地域の資源として活かすため、自治体は主に以下の3つの支援実施しています。

- 空き家バンク制度:自治体のサイトで、空き家を「売りたい人」と「買いたい人」をつなぐマッチング制度。

- 専門家への相談窓口:不動産、建築、法律など各分野の専門家に、無料で相談できる窓口。

- 多様な活用の後押し:店舗や宿泊施設など、住居以外へのリフォーム費用を補助し、柔軟な活用を支援する。

補助金制度の全体像

空き家解体補助金は制度の名称や補助金額、条件は自治体によって大きく異なります。 実際に利用を検討する際は、必ず空き家のある市区町村の担当窓口(都市計画課、建築指導課など)への確認がもっとも重要です。

空き家解体補助金の対象となる条件は次の通りです。

- 危険性がある:自治体の職員による現地調査で、「このままでは倒壊の恐れがある」「周りに悪影響を与えている」といった「危険な空き家(特定空き家やその予備軍)」の判定が前提条件。

- 一定の古さである:古い耐震基準で建てられた建物が対象。

- 個人が所有している:法人が所有する建物は対象外となるケースが多い。

- 税金を滞納していない:所有者が固定資産税などの税金を納めている。

補助金の額は、定額制 か 定率制で決まります。

- 定額制 :「一律30万円」のように、工事費用にかかわらず一定額が支給される方式。

- 定率制(上限あり) :「解体工事にかかった費用の2分の1で、上限50万円まで」のように、かかった費用の一部を、決められた上限額の範囲内で支給する方式。

たとえば解体費用が150万円かかった場合、「費用の1/2(75万円)で上限50万円」なら、50万円が支給されます。なお補助金制度は、解体費用の全額が補助されるわけではない点に注意しましょう。

3.補助金と助成金の違い

「補助金」と似た言葉に「助成金」があります。どちらも国や自治体から支給される返済不要のお金という点では共通していますが、以下のような違いがあります。

| 補助金と助成金の違い | ||

|---|---|---|

| 補助金 | 助成金 | |

| 主な管轄 | 経済産業省、地方自治体など | 厚生労働省など |

| 目的 | 新規事業や国の政策目標の推進 | 雇用の安定、労働環境の改善、人材育成 |

| 受給の難易度 | 予算や採択件数に上限があり、審査で選ばれる必要がある | 要件を満たせば原則として受給できる |

| 公募期間 | 短期間(数週間~1ヶ月程度)で限定的 | 通年で募集している場合が多い |

助成金は、条件を満たして申請すれば基本的に誰でも受給できるのに対し、補助金は申請しても予算や件数の上限から受給できない場合があります。

空き家の解体費用に対する支援は、多くの場合「補助金」として扱われます。これは、地域の安全確保や景観維持といった、公益性の高い政策目的を推進するための制度だからです。そのため、申請すれば必ず受け取れるわけではなく、自治体の審査を通過する必要があります。

自治体の税金を財源としているため、年間の予算や支援できる件数が決まっています。そのため、申請されたすべての空き家を支援できず、「より危険性が高いもの」などを優先するために審査が行われ、採択・不採択が決まります。

なやみん

なやみん補助金は基本的に「早いもの勝ち」。募集が始まる前に自治体の担当窓口に行って直接聞くか電話で聞いてみるのが確実だよ!

4.【実例】補助金の活用で解体費用が150万円安くなった

ここでは、実際に東京都墨田区にお住まいの須藤さん(仮名)が補助金を活用して解体費用を抑えることに成功した事例をご紹介します。

旦那様が亡くなり、古くなったアパートの建て替えにあたって解体工事が決まった須藤さん。当初、解体費の見積もりは400万円でしたが、補助金を申請したことにより150万円を受給できました。

続きを読む

須藤さんは最初は建て替えなど考えておらず、自分も住みやすいようにと数百万円をかけて改修していました。しかし老朽化しているため維持にも多額の経費がかかることがわかり、「もういいわ」と気持ちを切り替えて建て替えを決断したそうです。

解体業者からは「次の補助金制度の募集が始まるので、詳しい者を紹介しますよ」と伝えられたそうです。その後、解体業者からの支援もあり、須藤さんの家の条件に当てはまる補助金制度を申請しました。須藤さん自身が法務局に出向く場面もあり大変でしたが、無事に補助金が承認され、給付金を解体費用に充てることができました。

自治体が同じでも、その年の予算額によって補助の割合が異なる場合があります。補助額は自治体のホームページにて確認しましょう。

5.【初田理事に聞いた】補助金申請における想定外のケースとは?

稲垣:補助金制度の計算が複雑ですが、施主さんが想定している支給額を大きく下回るケースはあるのでしょうか?

理事 初田秀一

理事 初田秀一補助金の支給額が、想定を大きく下回るケースはほとんどありません。ほとんどの補助金制度では、「工事費用の3分の1」といった【割合の上限】と、「最大〇〇万円」といった【金額の上限】の両方が定められています。この仕組みにより、支給される金額の上限がはっきりと決まっているため、想定外に少なくなるという心配はあまりありません。

稲垣:それは安心ですね。また補助金申請しようとして、想定外の事態が起きたケースはありますか?

理事 初田秀一

理事 初田秀一先日実際にあったお客様のケースですが、登記上の表記が「木造家屋兼倉庫」となっていました。この場合、「兼倉庫」と記載されていると補助金の対象外となり、「家屋」としては認められません。お客様は補助金の受給を想定されていましたが、結果的に申請そのものができませんでした。

解体工事の補助金申請をするうえで、気を付けなければならない点が、建物の「登記情報」です。倉庫を実際に住居として使用している場合でも、法的な記録である「登記情報」が異なっている場合、残念ながら補助金の対象から外れてしまう可能性があります。

補助金申請を検討されている方は、事前に「登記情報」を確認しましょう。

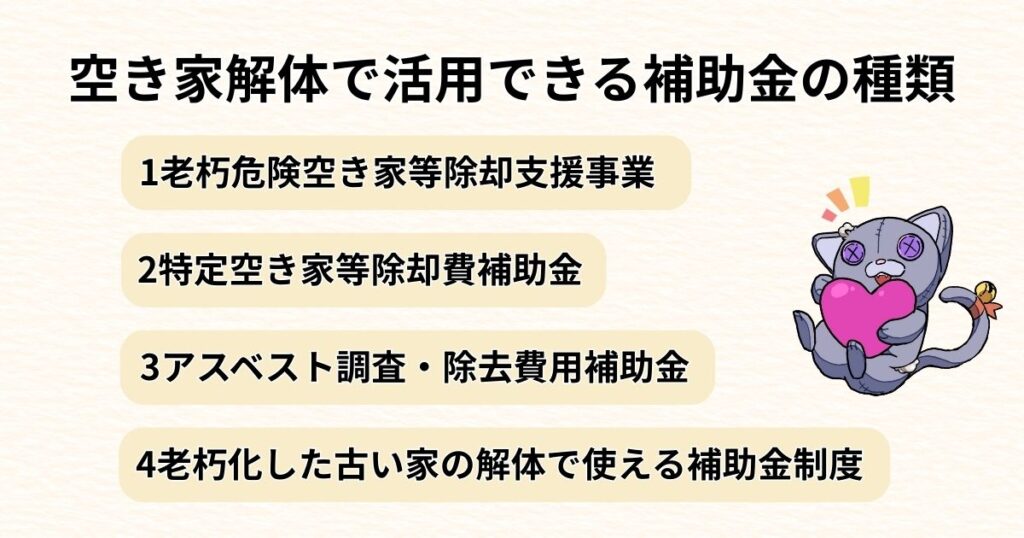

空き家解体で活用できる補助金の種類

空き家を解体するうえで、活用できる補助金制度が大きく分けて4つあります。

- 老朽危険空き家等除却支援事業

- 特定空き家等除却費補助金

- アスベスト調査・除去費用補助金

- 老朽化した古い家の解体で使える補助金制度

自治体が設ける制度や空き家の状況によって、該当する条件が異なるため確認しましょう。

1.老朽危険空き家等除却支援事業

「老朽危険空き家等除却支援事業」は、危険な空き家の解体を考えている所有者にとって、金銭的な負担を大きく軽減してくれる非常に有効な制度です。国(国土交通省)の支援方針に基づき、全国の多くの市区町村(自治体)が、それぞれの地域で実施している補助金制度の一般的な名称です。

そのため、事業の基本的な枠組みは似ていますが、補助金の名称、対象となる建物の細かい条件、補助額、申請期間などは、それぞれの市区町村によって異なります。この事業の主な目的は、個人が所有する危険な空き家を解体(除却)する費用の一部を補助し、地域全体の安全と安心を守ります。「老朽危険」という名前の通り、単なる空き家ではなく、「危険な状態である」と自治体に判定される必要があります。

老朽危険空き家等除却支援事業の条件

老朽危険空き家等除却支援事業の主な条件は以下の通りです。

- 危険性の判定を受けている:自治体職員による現地調査や診断の結果、「不良住宅」や「危険家屋」と判定されたり、法律に基づく「特定空き家」またはその一歩手前の「管理不全空き家」に該当したりする建物。

- 長期間使用されていない:1年以上など、長期間にわたって居住やその他事業などに使われていない状態が客観的に確認できる状態。

- 個人が所有している:法人名義の建物は対象外となる場合が多いです。

- 税金の滞納がない:所有者が固定資産税などの市町村税を滞納していないことが必須条件です。

なお、自治体によって上記の条件や名称が異なる場合があります。自治体のホームページにて対象となる条件を確認しましょう。

【老朽危険空き家等除却支援事業】補助額の計算方法

一般的な補助額の計算方法は、次の計算方法で算出されます。

以下の2つの金額を比べ、いずれか低い方の金額に、定められた補助率を掛け合わせます。

- 実際にかかった解体工事費用(解体業者の見積額・請求額)

- 国や自治体が定めた基準額(建物の延床面積×基準単価などで算出)

その計算結果に対して、自治体が定める上限額が適用されます。

上限額の目安: 50万円〜100万円程度

補助率の目安: 5分の1〜5分の4

2.特定空き家等除却費補助金

「特定空き家等除却費補助金」とは、全国の多くの市区町村(自治体)が実施し、空き家解体のための補助金制度の典型的な名称の一つです。

先述した「老朽危険空き家等除却支援事業」と目的や仕組みは非常によく似ていますが、この制度は「特定空き家」という、法律に基づいて「放置すると非常に危険、または周辺環境に著しい悪影響を及ぼす」と認定された建物を主な対象としている点が特徴です。

そのため、自治体から改善を求める「勧告」や「命令」を受けている空き家が主な対象となります。また名称にある「等」には、特定空き家になる一歩手前の「管理不全空き家」や、自治体が独自に定める基準で「不良住宅」と判定された空き家が含まれる場合があります。

特定空き家等除却費補助金の条件

次のような家の状態であると、「特定空き家」に指定される可能性があります。

- 保安上危険な状態

- 衛生上有害な状態

- 景観を損なう状態

- その他、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす状態

あくまでも「特定空き家等除却費補助金」の実施主体は市区町村ですので、正式な名称や補助額、条件などの詳細は、空き家のある自治体によって異なります。

【特定空き家等除却費補助金】補助額の計算方法

「実際にかかった解体費用」と「自治体が定めた基準額」を比べ、低い方の金額に定められた補助率(例:2分の1、5分の4など)を掛け合わせ、算出します。そして、その金額には必ず上限額(例:50万円、80万円など)が設定されています。

とくに危険性が高い「特定空き家」を対象とする場合、他の制度よりも補助率が高めに設定されている自治体もあります。

3.アスベスト調査・除去費用補助金

アスベストに関する補助金は、健康被害を引き起こす発がん性物質「アスベスト」の飛散を防ぎ、国民の安全を確保するために設けられた制度です。大きく分けて、以下の2種類の費用が補助対象となります。

- アスベスト調査の補助金(分析調査):ご自身の建物にアスベストが含まれているか、専門の調査機関に依頼して調べるための費用が対象

- アスベスト除去の補助金(除去等工事):調査の結果アスベストがあった場合、それを取り除く(除去)、または飛散しないように固めたり(封じ込め)覆ったり(囲い込み)する工事費用が対象

なお、この補助金は建物の所有者が工事費用を補助してもらうための制度です。アスベストが原因で健康被害に遭われた方が受け取る「給付金」とはまったく別のものですので、ご注意ください。

補助金の対象となる条件は自治体によって異なりますが、一般的には以下のケースが対象となります。

| アスベストに関する補助金の対象となる条件 | |

|---|---|

| 項目 | 主な対象 |

| 対象者 | ・個人の住宅所有者 ・マンションの管理組合(共用部分) ・中小企業の事業者(個人事業主を含む) |

| 対象となる建物 | ・個人が所有する戸建て住宅 ・分譲マンション、賃貸マンション ・事務所、店舗、工場、倉庫など (※多くの場合、大企業が所有する建物は対象外) |

| 対象となる建材 | ・吹付けアスベスト(レベル※1) ・保温材、断熱材など(レベル2) ・屋根材や壁材などの成形板(レベル3) (※自治体によっては、飛散リスクの高いレベル1、2の建材を優先的とする) |

※アスベストのレベル

アスベストの危険性を表していて、飛散性や健康への影響に基づいて「レベル1」「レベル2」「レベル3」の3段階に分類される。レベル1がもっとも危険レベルが高いとされ、解体時には厳重な飛散防止対策が求められる。

アスベストに関する補助金の多くは、解体を目的とせず、今後も利用する建築物を対象としています。ただし、解体工事に伴うアスベスト除去を対象とする補助金制度を設けている自治体もあります。

以下のように、自治体によって補助金の最大支給額が異なります。ぜひ、当てはまる自治体の補助制度を確認しましょう。

- 千葉県千葉市|既存建築物吹付けアスベスト対策事業補助金(最大支給額100万円)

- 東京都港区|アスベスト対策費助成金(最大支給額200万円)

- 東京都杉並区|解体等工事に係るアスベスト分析調査費の補助制度(最大支給額5万円)

- 東京都大田区|アスベスト分析調査費助成(最大支給額10万円)

アスベストの概要については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

4.老朽化した古い家の解体で使える補助金制度

老朽化した古い家の解体で使える補助金は、「倒壊の危険性がある、または周囲の環境に悪影響を及ぼしている古い空き家などを解体する際に、その費用の一部を市区町村が補助してくれる制度」です。

それには、「老朽危険家屋解体撤去補助金」「都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金」「建て替え建設費補助金」の3つの補助金制度があります。

| 老朽化した古い家の解体で使える補助金制度の種類 | |||

|---|---|---|---|

| 補助金の種類 | 主な目的 | 対象行為 | 特徴 |

| 老朽危険家屋解体 | 防災・安全確保 | 解体のみ | 危険と判定された空き家が対象。もっとも一般的。 |

| 都市景観形成地域解体 | 景観の維持・向上 | 解体のみ | 対象エリアが限定される。実施自治体は少なめ。 |

| 建て替え建設費 | 家の性能向上 | 解体+新築 | 新しい家に耐震・省エネ等の性能が求められる。 |

老朽危険家屋解体撤去補助金

老朽化した古い家の解体で使える補助金制度の3つの中でもっとも多くの自治体で実施され、解体を主目的とした基本的な補助金です。

- 対象となる家: 自治体による現地調査で「危険な建物である」と判定された、主に居住者のいない「老朽空き家」が対象。木造住宅の評点基準などを設けている自治体が多い。

- 対象となる行為: 家の「解体」と「撤去」そのものが補助の対象。建て替えの意思がなくても利用可能。

- 補助金額の目安: 解体費用の5分の1~2分の1程度で、上限額は50万円前後が一般的。

都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金

特定のエリアの景観を守ることに特化した補助金です。

歴史的な町並みや条例で定められた景観地区など、地域の美しい景観を損ねている老朽空き家の撤去が目的です。防災よりも「景観」に重きを置いています。

- 対象となる家: 誰でも使えるわけではなく、指定された「景観地区」などにある家のみが対象。

- 対象となる行為:指定エリア内にあり、景観を著しく害していると判断された老朽空き家が対象。

- 補助金額の目安: 解体費用の5分の1~2分の1程度が一般的。

なお都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金は、実施している自治体が少ないため限られます。

また解体後の土地利用については、「景観に配慮した塀を設置する」などの条件が付く場合があります。

建て替え建設費補助金

建て替え建設費補助金は、家の解体とその後の新しい家の建設までをワンセットで支援する補助金です。単に家を壊すだけでなく、耐震性や防火性、省エネ性能の高い家に建て替えにより、より安全で質の高いまちづくりが目的です。

- 対象となる行為: 古い家の「解体」+「高性能な家の新築」がセットで補助対象。解体だけでは利用不可。

- 新築する家への条件: 新しく建てる家には、「現行の耐震基準を満たしている」「燃えにくい構造である」「ZEH(ゼッチ)※などの高い省エネ性能を持つ」といった条件が課せられる。

- 補助金額の目安: 解体費用と建設費用の一部が対象。総額で100万円~数百万円と、他の制度より高額になる傾向がある。

※ZEH(ゼッチ)

Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略。暮らしの中で使うエネルギーを極限まで減らし自らエネルギーを作り出すことで、家全体のエネルギー収支のゼロを目指す住宅。

都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金は多くの場合、耐震診断が必須となります。

また自治体によって、建て替え後の条件となる性能(耐震、不燃、省エネなど)が異なります。たとえば、大阪市の「建替建設費補助制度」によると、建て替え後の要件には「耐火建築物、準耐火建築物など」とあるため、この通りの設計にする必要があります。

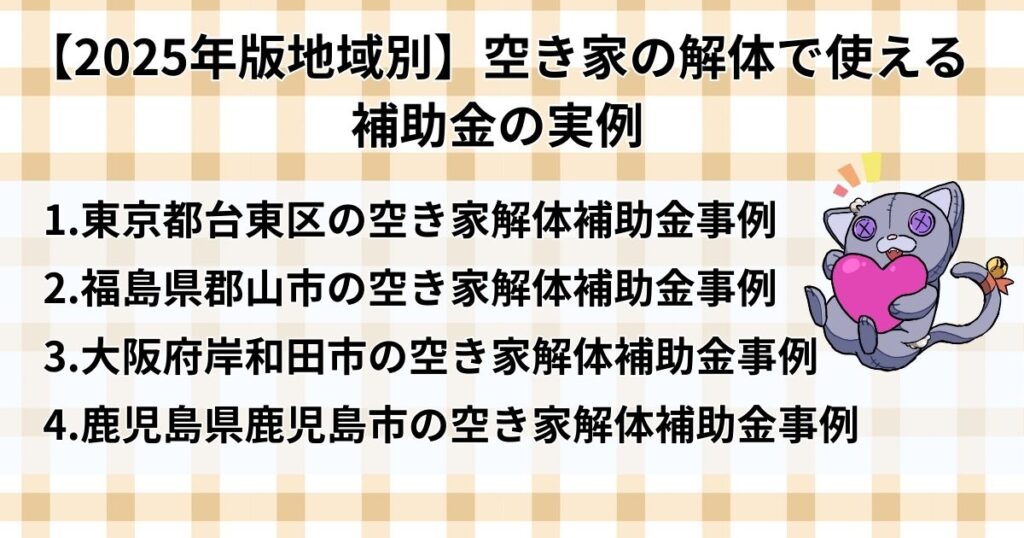

【2025年版地域別】空き家の解体で使える補助金の実例

ここでは、地域別に空き家の解体で使える補助金制度の実例をご紹介いたします。

※記載の情報は、2025年8月時点のものです。

- 東京都台東区|「台東区老朽建築物等除却工事費用助成金」(最大支給額50万円)

- 福島県郡山市|「郡山市老朽空家除却費補助金」(最大支給額50万円)

- 大阪府岸和田市|「岸和田市不良空家除却事業補助金」(最大支給額80万円)

- 鹿児島県鹿児島市|「鹿児島市危険空家解体工事補助金」(最大支給額30万円)

また、以下より全国の空き家対策の実施施策や事例を検索できますので、ぜひご参考になさってください。

なやみん

なやみんトホホ……自治体のHPで補助金があるか調べてみたけど、「募集受付は終了しました」って書いてあったよ……

補助金の募集の上限に達することは珍しくありません。再度募集される場合もあるので、直接自治体に聞いてみるのがオススメです。

1.東京都台東区の空き家解体補助金事例

台東区では、「台東区老朽建築物等除却工事費用助成金」を設けています。台東区内にある倒壊などの危険性が高いと判断された古い建物を解体(除却)する際に、その工事費用の一部を区が助成してくれる制度です。

まちの安全性を高め、災害に強いまちづくりを目的としています。

| ▼台東区老朽建築物等除却工事費用助成金 | |

|---|---|

| 対象の条件 | ・昭和56年5月31日以前に建築された建築物 ・耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと判断されたもの ※不動産販売又は不動産貸付、貸駐車場を業とする者は除外対象 |

| 申込資格 | ・対象建築物の所有者 ・個人又は中小企業 ・住民税を滞納していない者(法人の場合は法人都道府県民税) |

| 支給額 | ・除却費用の3分の1 ・支給額の上限は、50万円 |

| 相談・申請窓口 | 担当課: 台東区役所 都市づくり部 建築課 耐震化推進・建築安全担当 所在地: 東京都台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所5階 4番窓口 電話番号: 03-5246-1369 |

申請後に台東区の職員が現地調査を行い、国の「住宅の不良度の測定基準」に基づいて老朽度を判定します。その結果、評点が100点以上(不良住宅)と判断される必要があります。

2.福島県郡山市の空き家解体補助金事例

郡山市では、「郡山市老朽空家除却費補助金」を設けています。郡山市内にある倒壊などの危険性が高いと判断された古い空き家を解体(除却)する際に、その工事費用の一部を市が補助してくれる制度です。

周辺への危害を未然に防ぎ、市民が安全で安心して暮らせる生活環境の確保を目的としています。

| ▼郡山市老朽空家除却費補助金 | |

|---|---|

| 対象の条件 | ・建設業法等の許可を受けた事業者による工事 ・市の交付決定後に契約・着手する工事 ・他の補助金を受けていない工事 ・建物の一部除却、建替え目的でない工事 |

| 申込資格 | ・対象の空家の登記事項証明書に所有者として登録されている者 (※未登記の場合は、固定資産の登録証明書) ・上記に規定する者の相続人 |

| 支給額 | ・除却費用の2分の1 ・支給額の上限は、50万円 |

| 相談・申請窓口 | 担当課: 郡山市役所 建設部 住宅政策課 所在地: 福島県郡山市朝日4丁目23番7号 郡山市役所 本庁舎2階 電話番号: 024-924-2732 |

郡山市では、補助金の申込みがあった中から予算額の範囲で老朽度合いの高い空き家を優先します。

3.大阪府岸和田市の空き家解体補助金事例

岸和田市では、「岸和田市不良空家除却事業補助金」を設けています。岸和田市内にある老朽化が進み、倒壊などの危険性が高いと判断された空き家を解体(除却)する際に、その工事費用の一部を市が補助してくれる制度です。

管理されていない空き家が原因で起こる事故や防災・衛生・景観上の問題を防ぎ、安全で安心なまちづくりを目的としています。

| ▼岸和田市不良空家除却事業補助金 | |

|---|---|

| 対象の条件 | ・家屋が傾いていたり、屋根や外壁が崩れているなど、かなり老朽化したもの ・空家となってから1年以上経つもの ・住宅として居住していたもの ・木造のもの ・空家法による命令を受けていないもの |

| 申込資格 | ・個人である ・市内に所在する不良空家の所有者であり、除却する者である ・本市が賦課する市税を滞納していない ・暴力団員又は暴力団密接関係者でない |

| 支給額 | 1.次のうち低い方の額に延べ面積を乗じた額の8割 ・除却費用を延べ面積で除した額(1平方メートルあたりの単価) ・標準除却費(33,000円/平方メートル) 2.支給額の上限は、80万円 |

| 相談・申請窓口 | 担当課: 岸和田市役所 まちづくり部 住宅政策課 空家対策担当 所在地: 大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所 別館2階 電話番号: 072-423-9562 |

申請後に岸和田市の職員が現地調査を行い、国の「住宅の不良度の測定基準」に基づいて老朽度を判定します。その結果、評点が100点以上(※不良住宅)と判断される必要があります。

4.鹿児島県鹿児島市の空き家解体補助金事例

鹿児島市では、「鹿児島市危険空家解体工事補助金」を設けています。鹿児島市から「特定空家等」として指定されるなど、とくに危険性が高いと判断された空き家を解体する際に、その工事費用の一部を市が補助してくれる制度です。

放置すれば倒壊などのおそれがある危険な空き家を減らし、市民の安全・安心な暮らしの確保を目的としています。

| ▼鹿児島市危険空家解体工事補助金 | |

|---|---|

| 対象の条件 | 1.倒壊のおそれが著しいなどの危険空き家である 2.建物が1年以上使用されていない 3.従前の用途が住宅であった 4.下記A、Bのいずれかを満たす A:建物が隣地や道路と近接し、周囲に被害を与えるおそれがあるもの B:道路に接していないなど、利活用の進みにくい敷地に建つもの |

| 申込資格 | ・空家の所有者又は相続人(法人を除く) ・空家の敷地の所有者(空家の所有者から同意を得た者) ・市税を滞納していない |

| 支給額 | ・除却費用の3分の1 ・支給額の上限は、30万円 |

| 相談・申請窓口 | 担当課: 鹿児島市役所 建築指導課 空家対策係 所在地: 鹿児島県鹿児島市山下町11番1号 鹿児島市役所 東別館3階 電話番号: 099-216-1368 |

鹿児島市の空き家解体の補助金制度は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

- 「特定空き家」等に認定されている

- 事前調査で、倒壊の危険性が高いと判断される

なお自治体によっては補助金の予算額に達しなかった場合、申込み期間終了後も申込みを受け付ける場合があります。念のため、市役所に一度問い合わせてみましょう。

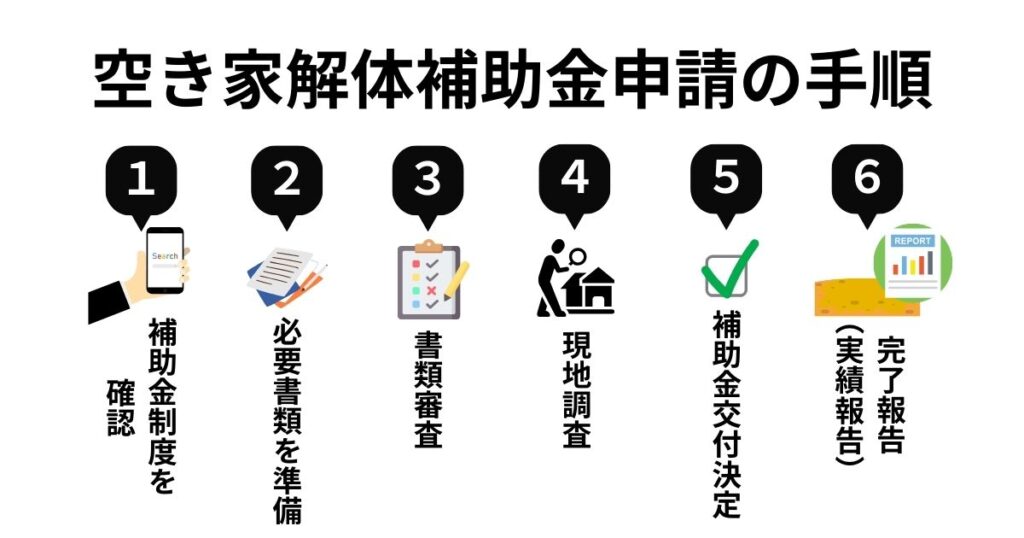

空き家解体補助金申請の手順と必要書類

空き家解体補助金の申請前準備から必要書類、提出方法、審査、そして交付決定までの全工程を解説します。

1.申請前準備

建物の所有権と状態を確認する

補助金は、対象となる建物の条件を厳密に定めています。まずはご自身の空き家の現状を正確に把握しましょう。

所有権の確認

- 自分の単独名義か

- 親族との共同名義になっていないか

- 相続手続きは完了しているか

- 抵当権などは設定されていないか

なお、所有権は法務局で取得する「登記事項証明書(登記簿謄本)」で正確に確認できます。

建物の状態の確認

- 木造か、鉄骨造か

- 築年数は何年か

- アスベスト(石綿)が含まれている可能性はあるか

なお、建物の詳しい情報は「建築確認通知書」「固定資産税の納税通知書」で確認できます。ただし、アスベストの有無は専門の調査が必要です。

解体業者の要件

解体業者ならどこに依頼しても良いわけではありません。自治体が定めるルールを満たした信頼できる業者であることが必須です。多くの自治体では、補助金利用の条件として以下のような要件を定めています。

業者の所在地が自治体の地域内か

「市内に本店または営業所がある事業者」に限定されるケースが一般的です。多くの自治体では、地域経済の活性化を目的として、補助金の利用条件に「市内に本店、営業所を有する法人、個人事業者」といった地域の要件を設けています。遠方の安い業者に依頼しても、この要件を満たさなければ補助対象外となります。

必要な許認可を持っているか

「建設業許可」または「解体工事業登録」の登録や許可を取得している解体業者に依頼しましょう。解体工事は、法律で定められた許認可を持つ業者しか行えません。

許認可を持っているかは、下記の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」から業者名と所在地を入力して調べられます。

補助金申請に対応した見積書を作成できるか

補助金の申請では、工事内容の内訳がわかる詳細な見積書が求められます。補助金を使った工事の経験が豊富な業者は、どのような見積書が必要か熟知しています。

「解体工事一式〇〇円」といった大雑把な見積書ではなく、「建物本体の解体費」「廃棄物運搬処分費」「付帯物(塀・樹木など)の撤去費」など、項目をきちんと分けて記載してくれる業者を選びましょう。

なやみん

なやみんこういった解体業者の要件って、どこで詳しく確認できるの?

自治体の「補助金の実施要綱(じっしようこう)※」や「手引き」に必ず記載されています。上記の要件はあくまでも一般的なものなので、自治体によってはこれ以外にも設けている場合があります。

※実施要綱

もっとも重要な公式ルールブック。補助金の対象者、対象家屋、対象工事、補助金額、申請手続きのすべてが法的な言葉で厳密に定められている。

補助金制度の検索方法

補助金制度の検索方法は、インターネットで「〇〇市(お住まいの自治体名) 空き家 解体 補助金」と検索するのがもっとも早く情報を入手できます。

インターネットや資料だけで判断せず、最終的には必ず自治体の担当窓口(建築指導課、住宅政策課など)へ電話するか、直接訪問して相談しましょう。担当者から最新の予算状況や、ご自身の状況に合わせた詳しい説明を受けられます。

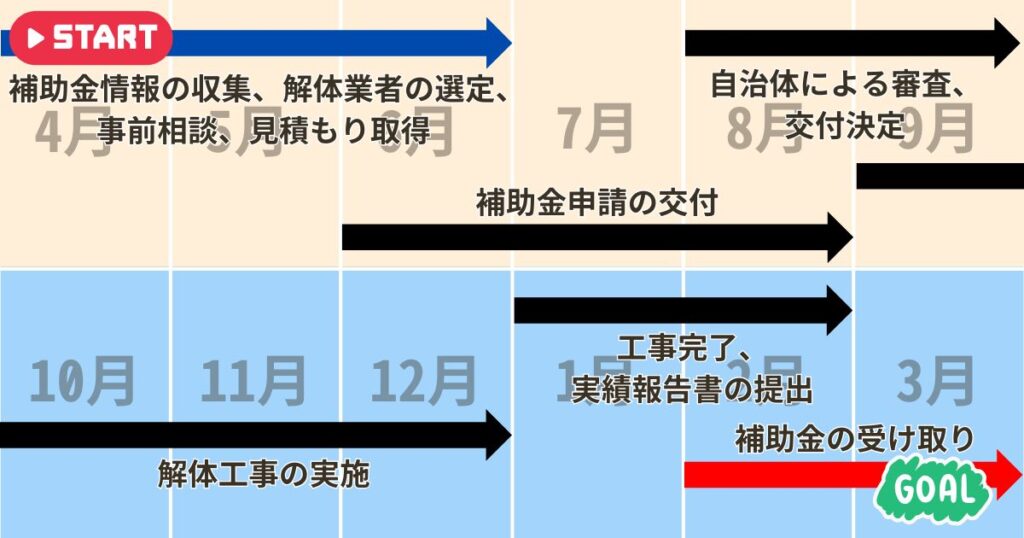

【2025年度】補助金を活用した解体工事のスケジュール

補助金には年度ごとの申請期間と予算が定められています。多くの場合、年度内に工事と支払いを完了させ、実績報告まで終える必要があります。以下は、年間を通した一般的なスケジュールですのでご参考になさってください。

- 4月~6月: 補助金情報の収集、事前相談、解体業者の選定、見積もり取得

- 6月~8月: 補助金の交付申請

- 8月~9月: 自治体による審査、交付決定

- 9月~12月: 解体工事の実施

- 1月~2月: 工事完了、実績報告書の提出

- 2月~3月: 補助金の受け取り

2.補助金申請書類の準備と提出方法

補助金申請に必要な書類と取得方法は次の通りです。

| 補助金申請の必要な書類と取得方法 | ||

|---|---|---|

| 書類の種類 | 主な内容 | 主な取得方法 |

| 【1】申請者に関する書類 | ||

| ① 補助金交付申請書 | 申請者の氏名、住所、連絡先、補助金の申請額などを記入するメインの書類。 | 市区町村の担当窓口(建築指導課など)で受け取るか、公式ホームページからダウンロードする。 |

| ② 住民票の写し | 申請者の本人確認と住所の証明。 | 市区町村の市民課窓口、またはマイナンバーカードを使ってコンビニのマルチコピー機で取得する。 |

| ③ 市税の納税証明書(または完納証明書) | 住民税や固定資産税などの税金を未滞納の証明。 | 市区町村の税務課などの窓口で取得する。 |

| 【2】建物に関する書類 | ||

| ④ 建物の登記事項証明書(登記簿謄本) | 建物の所有者が誰であるかを法的に証明する書類。 | 法務局の窓口、またはオンラインで請求・取得する。 |

| ⑤ 固定資産税納税通知書の写し | 建物の評価額や所有者の確認。 | 市区町村から郵送される通知書をコピーする。 |

| ⑥ 現況写真 | 建物の現在の状況を示す写真(全景、損傷が激しい部分など)。 | ご自身で撮影(撮影日も記録)する。 |

| ⑦ 位置図・案内図 | 住宅地図のコピーなど、建物の場所がわかる地図。 | Googleマップや住宅地図を印刷する。 |

| 【3】工事に関する書類 | ||

| ⑧ 工事見積書の写し | 解体業者から取得した、工事費用の内訳がわかる見積書。 | 解体業者に作成を依頼する。 |

申請書の書式は自治体によって異なりますが、記入する項目(氏名、住所、建物の所在地、工事内容、申請額など)はほぼ同じです。

他にも補助金申請に必要な許可証や平面図などの書類は、解体業者が準備します。

ここでは、埼玉県富士見市の「富士見市空家除却補助金」の記入例をご紹介します。

【富士見市空家除却補助金の記入例】※画像左下の矢印をクリックすると、次のページにいきます。(全3ページ)

akiyakaitai-hojokin-11(画像引用:空家に関する補助制度について|富士見市)

補助金申請書類の提出方法

多くの自治体では、補助金申請書類は市役所の担当窓口へ直接持参する方法が原則となります。

なやみん

なやみんえっ、パパッとオンラインで補助金申請できないの?

補助金のオンライン申請は、実施している自治体が少ないことが現状です。補助金申請には重要な書類がいくつも必要なため、窓口申請のほうが色々とメリットがあります。

- その場で職員が書類に不備がないかチェックしてくれるため、修正が早い

- 申請内容について直接質問したり、説明を受けたりできる

- 「提出した」「受理された」か確実な記録が残る

一部の自治体では郵送での提出を認めている場合もありますが、必ず事前に電話で「郵送で補助金申請書類の提出は可能か」確認しましょう。郵送の場合は万が一の恐れがあるため、簡易書留やレターパックなど配達記録が残る方法で送りましょう。

記入漏れやミスがある場合はやり取りに時間がかかってしまうため、窓口での申請方法をオススメします。

3.書類審査と現地調査

補助金の申請書を提出すると、自治体は交付決定を出す前に「その申請が補助金を交付するに値するか」を厳正に審査します。補助金申請した後は「書類審査」「現地調査」をしたうえで給付されるかが確定します。

書類審査のチェックポイント

※クリックで詳細が読めます

申請者の資格

- 本人が申請しているか:申請書の氏名や住所と、住民票の内容が一致しているか。

- 所有者本人(または正当な相続人)か:申請者と、法務局で取得した「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載の所有者が一致しているか。

- 税金を滞納していないか:「納税証明書」により、住民税や固定資産税の滞納がないか。

建物の要件

- 所在地は正しいか:申請書、登記簿、地図上の場所がすべて一致しているか。

- 本当に「空き家」か:1年以上使用されていない、などの空き家の定義を満たしているか(電気・水道の使用状況などを確認する場合も)。

- 建築時期や構造は要件を満たすか:たとえば「昭和56年5月31日以前の木造」など、自治体が定める築年数や構造の条件を満たしているか。

空き家の築年数や構造は、登記簿や固定資産税の課税明細書で確認できます。

工事内容

- 自治体が指定する業者(例:市内の業者)からの見積もりか。

- 工事費用の内訳は詳細に記載されているか。(「一式」などの曖昧な表記は不可)

- 見積もり金額が、建物の規模に対して不自然に高額または安価でないか。

- 見積もりを出した業者が、建設業許可や解体工事業登録の資格があるか。

提出書類はすべて揃っているか、記入漏れはないか必ずチェックしましょう。

書類審査と並行、または書類審査後に、自治体の職員(多くは建築の専門知識を持つ職員)が実際に空き家を訪れて行う調査です。ここでは、「書類内容と現実の一致」と、「危険性の客観的な判定」が重要です。

現地調査のチェックポイント

※クリックで詳細が読めます

書類内容との整合性チェック

- 建物の実在確認: 申請書通りの場所に、写真と同じ建物が実在するか。

- 現状の確認: 申請時の写真と比べて、状況に大きな変化がないか。

老朽度・危険度の客観的判定

これが現地調査の核心部分です。職員は国の基準(住宅地区改良事業等対象住宅基準)に基づいたチェックリスト(不良度測定調査票など)を使い、建物の危険性を点数化します。

- 基礎: 大きな亀裂、不等沈下(建物が不均一に沈んでいる状態)。

- 柱・梁: 蟻害(シロアリ被害)、腐朽(腐っている状態)、著しい傾斜。

- 屋根: 広範囲の瓦のズレ・脱落、野地板の腐朽、雨漏りの形跡。

- 外壁: 大きなひび割れ、剥離(壁材が剥がれ落ちそうになっている状態)、外壁の膨らみ。

- その他: 窓・建具の脱落、バルコニーの垂下、建物全体が傾いていないか。

これらの項目を一つひとつ確認し、各部位の損傷度合いに応じて評点を付け、その合計点が基準(多くの自治体で100点)を超えているかを判定します。この点数が基準に満たないと、「危険な空き家」とは認められず、補助金の対象外となります。

周辺環境への影響チェック

- 越境の有無: 庭木や建物のブロック塀、屋根などが、隣地や道路にはみ出していないか。

- 直接的な危険性: 今にも剥がれ落ちそうな外壁や屋根材が、道路や隣家側に面していないか。

- 衛生上の問題: ゴミの不法投棄、害虫・害獣の発生の痕跡がないか。

これらの調査結果を持ち帰り、総合的に「補助金を交付すべきか否か」を判断し、次の「交付決定」または「不交付決定」のステップに進みます。

「書類審査」と「現地調査」の審査を経て、「交付決定通知書」が申請者に届きます。

申請結果に大体1~2か月かかるところが多いですが、自治体によってはさらに日数がかかることがあります。

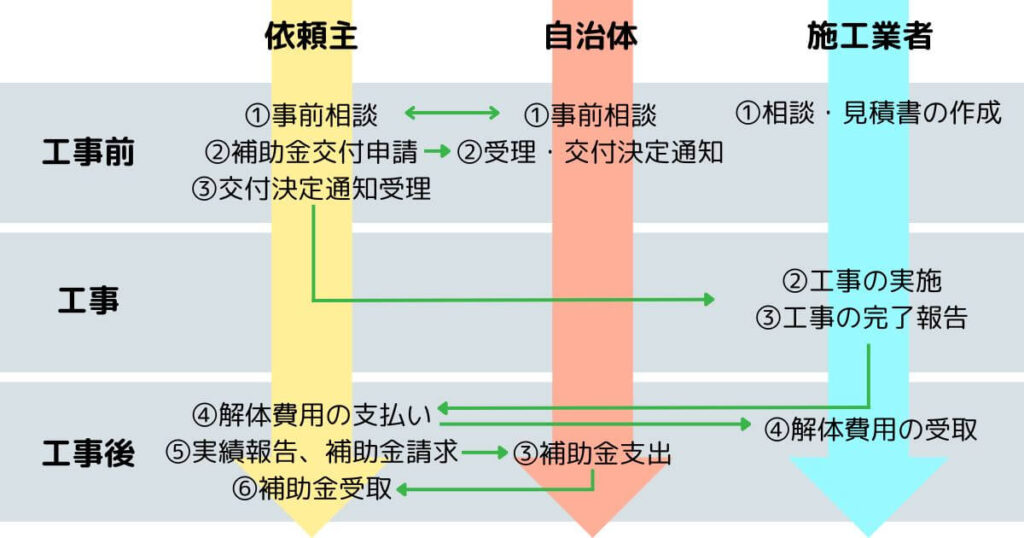

4.補助金交付決定後の流れと完了報告の注意点

補助金の申請書を提出し自治体による審査が終わると、ご自宅に「交付決定通知書」が届きます。交付決定通知書の内容を確認後、申請時に見積もりを依頼した解体業者と工事請負契約を締結します。

解体費用の支払い

契約に基づき、解体工事が開始されます。工事が完了したら、契約にしたがって解体業者に工事費用全額を支払います。

なお、補助金は後払いです。一度ご自身で解体費用を全額立て替える必要があります。支払い後、金融機関の振込明細や業者発行の領収書は、完了報告の重要書類となりますので、紛失しないよう保管しましょう。

完了報告(実績報告)の手続き

解体工事と支払いの完了後、定められた期限内に自治体へ完了報告または実績報告を行う必要があります。

完了報告の提出期限は、自治体によって厳密に定められています。一般的には「工事完了日から30日以内」または「当該年度の3月末日」のいずれか早い日にちのケースが多いです。交付決定通知書や申請の手引きで正確な期限を確認しましょう。

完了報告の手続きの際には、次の書類が必要となります。

| 書類の種類 | 書類の内容 |

| 完了(実績)報告書 | 自治体指定の様式(工事完了日や支払額などを記入する) |

| 工事請負契約書の写し | 業者と締結した契約書一式のコピー |

| 工事費用の領収書の写し | 業者から発行された領収書のコピー(支払った全額が記載されたもの) |

| 工事写真 | 「着工前・工事中・完了後」の写真一式 |

| 建物の滅失登記に関する書類 | 建物滅失後の登記事項証明書 |

| 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し | 解体で出た廃棄物が適正に処理されたことを証明する伝票 |

| その他、自治体が指定する書類 | 住民票や納税証明書など |

これらの書類一式を揃え、自治体の担当窓口に提出します。

なやみん

なやみん「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し」とかも自分で準備しないといけないの?

書類の提出主体は「施主」ですが、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し」を含めた次の書類は解体業者が用意します。

- 工事写真(着工前・工事中・完了後)

- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

- 工事請負契約書や領収書の写し

補助金は、あくまで「自治体」と「施主(申請者)」との間の契約です。そのため、完了報告書に最終的な責任を持ち、自治体へ提出する主体は施主となります。報告書には、申請者である施主の署名や押印が必ず求められます。

「申請代行」を依頼している場合は、解体業者が主導して書類の準備から提出までを基本的に行います。ただし署名・押印や、施主でなければ用意できない書類(住民票など)はご自身で準備する必要があります。

工事の追加や金額、契約内容を変える際は、必ず自治体の担当窓口へ相談しましょう。変更の連絡を怠ると、変更部分が補助金の対象外になる可能性があります。

以上の完了報告書を提出すると自治体で最終審査が行われ、内容に問題がなければ「補助金確定通知書」が送られてきます。その後、指定された様式の「請求書」を提出し、ご指定の口座に補助金が振り込まれます。

補助金申請をスムーズに進める方法

補助金制度は、募集が締め切られる前に申請するのが鉄則です。ここでは、補助金申請をスムーズに進める方法をご紹介します。

- 申請期間と予算の上限を必ず確認する

- 申請代行の活用法とメリット・デメリット

- 複数の解体業者から見積もりを取る

- 申請書類の不備をなくすチェックリストと相談窓口

1.申請期間と予算の上限を確認する

補助金制度でもっとも注意すべきは、自治体ごとに補助金の予算の上限が定められている点です。

自治体の補助金は、年間の予算総額が決まっており、申請額がその上限に達した時点で、受付期間の途中であっても締め切られてしまいます。人気の制度では、受付開始からわずか数週間、場合によっては数日で終了するケースも珍しくありません。まさに「早い者勝ち」です。

※クリックで詳細が読めます

年度開始前から補助金制度の情報収集をする

多くの自治体では、4月から補助金などの新制度が始まります。2月〜3月頃から自治体のホームページをこまめにチェックしたり、都市計画課や建築指導課といった担当窓口に問い合わせたりして、次年度の情報を集め始めましょう。「受付開始日に申請書類を提出できる状態」が重要です。

補助金制度が「いつから、いくらまでか」を正確に把握する

補助金制度で、必ず確認すべきなのは「申請受付期間」と「予算総額」です。この2つを把握し、できるだけ早いタイミングで申請できるよう、解体業者からの見積書取得などの準備を前もって進めておきましょう。

2.申請代行の活用法とメリット・デメリット

補助金の申請手続きをするうえで、施主であるあなたに代わって解体業者や行政書士などが行う「申請代行」といったサービスがあります。

解体業者に申請代行の利用を検討している場合、見積もりを依頼するのとあわせて、「申請代行は可能か」「費用はいくらか」も必ず確認しましょう。申請代行の費用が見積もりに含まれるのか別途請求なのかを事前に明確にできれば、後のトラブルを防げます。なお、あんしん解体業者認定協会に加盟する解体業者の平均的な料金設定に基づくと解体業者に申請代行する場合の費用は、大体5~10万円が相場です。

専門家の力を借りることで、効率的に補助金を受給できます。

なやみん

なやみん申請代行する理由は、

「遠方に住んでいて現場の管轄の役所へ頻繁に行けない」

「仕事が激務」

「在宅介護をしていてなかなか外出が難しい」

「高齢のため」

「単純にめんどくさい」といった声があるよ!

申請代行のメリット

- 手間と時間の削減:平日昼間に市役所へ何度も足を運んだり、複雑な書類を作成したりする手間が省ける。遠方に住んでいたり、時間が取れなかったりする方には大きな利点となる。

- 申請の正確性と確実性の向上:専門家が手続きを行うため、書類の不備による差し戻しや不受理といったリスクを大幅に減らせる。

申請代行のデメリット

- 代行手数料がかかる:専門家への依頼費用が発生する。費用は数万円から十数万円、または補助金額の数%など、業者によって異なる。

- 業者選びが重要になる:すべての業者が補助金制度に詳しいわけではないため、信頼できる業者を見極める必要がある。

- 再提出に時間がかかる:1つでも抜け漏れや記入ミスがあった際は「役所→業者→施主→業者→役所」の流れで再提出となり、確認に時間がかかる。

申請代行する場合は、上記の点に注意しましょう。

【初田理事に聞いた】失敗しない管理代行サービスの選び方と行政勧告を回避する方法

稲垣:信頼できる管理代行サービスの選び方のコツについて教えてください。

理事 初田秀一

理事 初田秀一空き家管理代行サービスに関しては、依頼する前に以下をチェックしましょう。

・料金

・作業範囲

・作業報告

作業報告については、写真付きか、ただ見に行くだけなのか、そのあたりも確認しましょう。

理事 初田秀一

理事 初田秀一サービス提供者には、幅広く手掛ける一般企業もあれば、NPO法人などもあります。どの事業者に頼むにしても、どのようなプランで、どのような形式の報告が上がってくるのかをしっかり確認したうえで決めるのがいいでしょう。

稲垣:ホームページなどを見ると、基本プランは「見に行くだけ」で、チラシの処分や室内の換気、簡単な草刈りや掃除などはオプション料金で、どんどん金額が上がっていくイメージがあるのですが…。

理事 初田秀一

理事 初田秀一そうです、多くのサービスでは、具体的な作業はオプション料金となるのが一般的です。ですので、ムダな費用をかけないためには、まずご自身の空き家の現状を正確に把握し、「行政指導を避けるために最低限何をすべきか」を見極めることが非常に重要になります。

稲垣:その行政指導を回避するために、遠方に住む所有者が最低限やっておくべき管理とは何でしょうか。具体的な対処法を教えてください。

理事 初田秀一

理事 初田秀一たとえば樹木の伐採などを定期的にやっておけば、勧告を受けることは少ないです。とくに夏場は草木が伸びやすく、近隣からのクレームが多くなるので、その時期は念入りな手入れをオススメします。

稲垣:お隣の敷地や前面道路に、自分の敷地の草木が越境して影響を与えそうな箇所は、除去したり手入れしたりしておいたほうが良さそうですね。

理事 初田秀一

理事 初田秀一そうです。そして実際の自治体の調査では、「郵便ポストの中身」「水道メーター」の2つがチェックポイントとなります。

理事 初田秀一

理事 初田秀一郵便ポストの中はもちろん、水道メーターが回っているかなどもチェックして、実際に使用しているかどうかを確認するようです。ですので、ポストのチラシを片付けるだけでなく、水道も定期的に使用しましょう。

管理代行サービスを利用する際は、家の現状を把握し、必要な作業だけの依頼がムダな費用を防ぐコツです。また、自治体はポストや水道メーターも確認するため、定期的な管理で利用実態を示しましょう。

3.複数の解体業者から見積もりを取る

解体工事を依頼する際は、必ず複数の解体業者から見積もり(相見積もり)を取りましょう。適正価格を把握できるだけでなく、「補助金を活用した解体工事」の経験があるか見極めるためにも必要です。

補助金は、解体工事の内容すべてを対象とするわけではありません。たとえば、室内に残った家具などの残置物の撤去費用や、庭木・庭石の撤去、ブロック塀の設置費用などは「補助対象外」となるのが一般的です。ですので提示された見積書は総額だけで判断せず、「建物本体の解体費用」「廃材の処分費用」「付帯工事費用」といった項目が明記されているか確認しましょう。

解体業者へ見積もりを依頼する際に、「自治体の補助金を利用する予定です。補助金の対象となる工事と、対象外の工事を分けて記載してください」と明確に伝えましょう。より優良な業者は、補助金の利用を前提とした分かりやすい見積書を作成します。

なお解体業者に残置物処理も依頼する場合は、その業者が市町村の「一般廃棄物収集運搬業許可」を持っているか必ず確認しましょう。無許可業者への依頼は、不法投棄などのトラブルに繋がるリスクがあります。

【初田理事に聞いた】「一般廃棄物収集運搬業許可」の有無を確認する方法とは?

稲垣:施主さんが「一般廃棄物収集運搬業許可」の有無を確認する際、どこを見ればわかりますか?

理事 初田秀一

理事 初田秀一「一般廃棄物収集運搬業許可」に関しては、以下の方法で確認できます。

・見積書

・解体業者のホームページ

・自治体のホームページ

理事 初田秀一

理事 初田秀一自治体のホームページについては、インターネットで「○○市 一般廃棄物収集運搬業許可業者」と検索すると、市が出している一般廃棄物収集運搬業許可業者のリストが表示されます。ExcelやPDFの形式で、業者名が公開されていることが多いですね。

稲垣:ちなみに、優良業者はこの許可についてはしっかりと説明してくれるのでしょうか。

理事 初田秀一

理事 初田秀一どんな業者が許可を持っていても、「うちはこういった許可を持っていますよ」と積極的に説明するのは少ないです。もし気になるのであれば、ご自身で調べたほうが確実ですよ。

残置物処理も依頼する場合は、「一般廃棄物収集運搬業許可」を保有する解体業者を選ぶのが重要です。必ず上記の方法で確認しましょう。

4.申請書類の不備をなくすチェックリストと相談窓口

申請期間と予算が限られている補助金では、書類の不備は致命的です。一部の記入漏れや書類の不足で申請が差し戻され、「修正している間に予算が上限に達してしまった」というケースは珍しくありません。

提出前には、ぜひ以下のチェックリストをご参考になさってください。

□ 申請書・計画書: 記入漏れ、押印漏れはないか

□ 見積書: 業者名、押印はあるか?補助対象費用が明記されているか

□ 建物の写真: 自治体が指定する場所で撮影したか

□ 建物の登記事項証明書: 3ヶ月以内に発行された最新のものか

□ 位置図(地図): 申請する物件の場所が正確に示されているか

□ 納税証明書: 税金の未納がないか、証明書の有効期限は大丈夫か

□ その他: 相続人全員の同意書など、状況に応じて必要な書類は揃っているか

上記はあくまで一例です。ご自身の自治体の募集要項で、正式な書類の一覧を確認しましょう。

少しでも不明な点や自信がない部分があれば、自己判断せずに次のような専門の窓口に相談してみてください。

- 自治体の担当窓口(都市計画課・建築指導課など):補助金についてもっとも正確な情報を持っています。提出前に窓口で申請書類一式を事前に確認できます。

- 解体業者や行政書士:申請代行を依頼していない場合でも、相談に乗ってくれる場合が多いです。

【まとめ】空き家の解体で使える補助金の最終チェックリスト

この記事の要点を踏まえ、最後に確認すべき重要事項をまとめました。一つずつチェックし、万全の準備で次の一歩に進みましょう。

- 1.自治体の補助金制度を事前確認する

-

補助金は予算と期間に上限があるため、受付開始前に自治体の担当窓口(都市計画課など)へ問い合わせ、最新の条件やスケジュールを把握することが重要です。

- 2.補助対象条件の適合性を確認する

-

自治体が定める建物の危険性や築年数などの条件を満たしているか確認します。とくに、法務局で取得する「登記事項証明書」の内容が、補助金の要件と一致しているか事前に確かめましょう。

- 3.補助金利用の要件を満たす業者を選定する

-

自治体が指定する要件(例:市内業者、建設業許可の有無など)を満たす解体業者を複数選定し、相見積もりを取得します。その際、補助金の対象工事と対象外工事を分けて記載するよう依頼しましょう。

これらのポイントを押さえておくことが、補助金を受給し、解体費用を抑えるための確実なステップになります。まずは、お住まいの市区町村のホームページで補助金制度を確認してみましょう。

解体工事で失敗しない!

中野達也監修 完全ガイド

全51ページの完全マニュアル&解説動画を、今だけ無料でプレゼント中!

個人情報は厳重に保護。いつでも解除可能で安心です。

ガイドのお受け取り方法を

お選びください

コメント