この記事の案内人・編集長

稲垣 瑞稀

「家の解体、一体いくらかかるんだろう…」

「見積もりを取っても、その金額が本当に適正なのか分からない…」

家の解体を考える誰もが直面する、この大きな不安。その漠然とした不安を「スッキリ」させるため、この記事では11万件以上の相談実績を持つ専門家に、費用に関する読者の疑問を一つひとつぶつけてきました。

この記事は、その直接インタビューで得られた専門家のお話をもとに、解体費用の仕組みや注意点について分かりやすく整理してお伝えします。

- 家の建て替え解体費用の相場がわかる。木造30坪で90万円~など、構造別の坪単価で予算感を掴む方法。

- 「一式」の罠に騙されない見積書の読み方。本体工事費や付帯工事費など、内訳のカラクリを解説。

- アスベスト調査義務(違反で罰金30万円)など、高額な追加請求を回避するための法的知識と対策がわかる。

- 分離発注で中間マージン20~30%カット!数十万円損しないための、具体的な費用削減テクニック5選。

- 悪徳業者を回避する鉄則。「建設業許可」や損害賠償保険の有無など、優良業者を見極めるポイントがわかる。

監修者

監修者 現場解説

現場解説一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー

初田 秀一(はつだ しゅういち)

解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。

運営責任者

運営責任者「スッキリ解体」編集長

稲垣 瑞稀(いながき みずき)

解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。

執筆

執筆「スッキリ解体」専属ライター

馬場 美月(ばば みづき)

「解体工事の準備から完了まで、初めての方でも迷わないよう、一つずつ丁寧に解説します。」

「初心者にもわかりやすく」をモットーに、解体工事の全工程をステップバイステップで解説する記事を得意とするライター。毎週の専門勉強会で得た知識や業者様へのインタビューを元に、手続きの流れや専門用語を図解なども交えながら、読者が迷わずに理解できる記事作りを心がけている。

家の建て替え、解体費用の相場はいくら?まず予算感を掴もう

【構造別】木造・鉄骨造・RC造の坪単価と費用目安

解体費用は、家の構造によって大きく変動します。なぜなら、構造が頑丈になるほど解体に手間と時間がかかり、処分する廃材の費用も高くなるからです。

以下に、一般的な戸建て住宅の構造別の坪単価の目安をまとめました。

| 建物の構造 | 坪単価の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

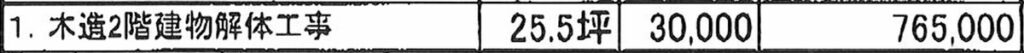

| 木造(W造) | 3万4,090円 | 日本の戸建てで最も一般的。比較的解体しやすい。 |

| 軽量鉄骨造(LS造) | 3万8,917円 | 木造より頑丈なため、解体に重機や技術が必要。 |

| 鉄骨造(S造) | 4万9,102円 | 木造・軽量鉄骨造より頑丈で、解体に重機や技術が必要。 |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 5万9,169円 | 最も頑丈。解体には大型重機と長い工期が必要。 |

※上記の解体費用相場は、『あんしん解体業者認定協会』が保有する解体工事データに基づく目安です。実際の価格は現場条件により変動します。

この坪単価は、あくまで全国平均です。業界の実情として、同じ木造30坪の解体で、東京都内と地方都市では50万円以上の価格差が出ることも珍しくありません。必ずお住まいの地域の複数業者から見積もりを取りましょう。

ご自身の家の構造が分からない場合は、建築時の契約書や登記簿謄本で確認できます。この坪単価が、あなたの家の解体費用を計算する上での基本の数字となります。

【坪数別】30坪・40坪・50坪の住宅解体費用シミュレーション

それでは、先ほどの坪単価を使って、具体的な坪数ごとの費用総額をシミュレーションしてみましょう。多くの方がイメージしやすいように、最も一般的な木造住宅を例に計算します。

| 延べ床面積 | 費用シミュレーション |

|---|---|

| 30坪 | 130万円 ~ 380万円 |

| 40坪 | 170万円 ~ 610万円 |

| 50坪 | 150万円 ~ 690万円 |

この表を見て、「うちの家なら大体このくらいか」と、おおよその金額感を掴んでいただけたのではないでしょうか。

しかし、声を大にしてお伝えしたいのは、これはあくまで「建物本体を解体するだけ」の理想的な条件での概算だということです。実際には、次に解説する様々な要因によって費用は大きく変動します。

立地や周辺環境で費用が変わる理由も解説

解体費用が相場通りにいかない最大の理由は、家の立地や周辺環境にあります。これらは見積もりの際に必ずチェックされる重要なポイントです。

- 前面道路の幅が狭い:

大型の重機やトラックが現場に入れない場合、小型の機械を使ったり、手作業での解体が増えたりします。これにより工期が長引き、人件費がかさむため、費用は高くなる傾向にあります。 - 隣家との距離が近い:

住宅密集地では、騒音や粉塵が隣家に影響を与えないよう、通常よりも丁寧な養生(防音・防塵シートなど)が必要不可欠です。この養生費用が追加でかかることがあります。 - 重機が入れない奥まった土地:

重機が使えない場合、解体作業のほとんどを手作業で行う「手壊し解体」となります。これは非常に手間と時間がかかるため、費用が大幅に上がってしまいます。

このように、解体費用は単純な坪数計算だけでは決まりません。

【初田理事に聞いた】ネットの解体費用相場は、なぜアテにならない?

ここからは、現場と顧客対応のプロフェッショナル、初田理事へのインタビューです。

現場解説

現場解説

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー

初田 秀一 (はつだ しゅういち)

解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。

稲垣:「ネットで調べた相場と、実際の見積もりが全然違う!」という声が非常に多いです。これは一体なぜですか?

理事 初田秀一

理事 初田秀一はい、それは最も多いご質問です。結論から言うと、ネットの相場情報は、あくまで理想的な条件下での「最低価格」だからです。

なぜネットの相場を信用しちゃいけないの?

理事 初田秀一

理事 初田秀一実際の見積もりは、立地や道路状況、建物の材質などによって大きく変わるため、たとえ同じ構造の家でも、隣の家とまったく同じ費用になることはまずありません。

初田さんは、この状況を料理に例えて説明してくれました。

理事 初田秀一

理事 初田秀一これはまさにエビチリと同じです。同じ料理名でもお店で海老の質や調味料が異なり、味が違うことはよくありますよね?解体費用も、同じ坪数・構造でも現場の条件次第で金額は大きく変わるんです。

このように、インターネット上の相場は一般的な目安であり、あなたの家の正確な解体費用を知るためには、必ず複数の業者から現地調査に基づいた詳細な見積もりを取ることが重要です。

見積書のカラクリを解明!解体費用の詳細な内訳を解説

「業者から見積もりをもらったけど、専門用語ばかりで何が何だか分からない…」これは、多くの方が抱く共通の悩みだと思います。

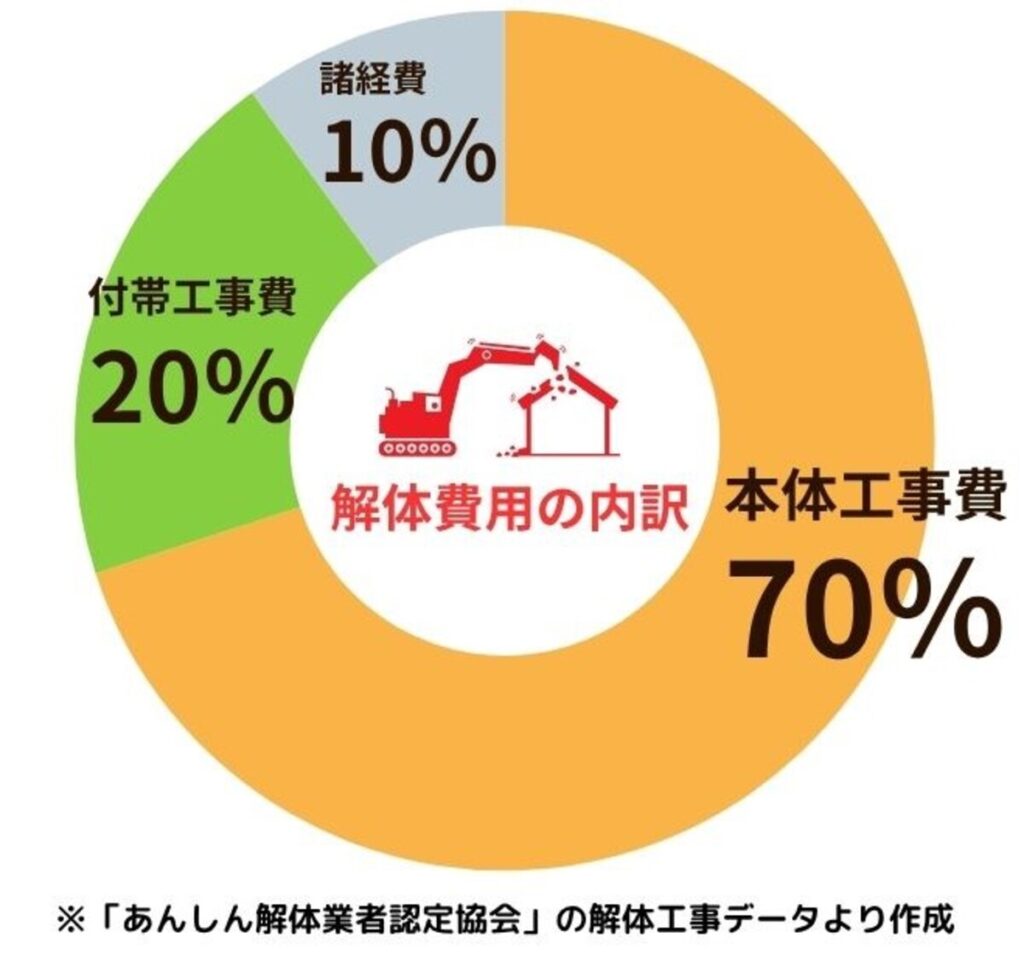

しかし、安心してください。解体費用の見積書は、大きく分けて「本体工事費」「付帯工事費」「諸経費」の3つで構成されています。この3つのポイントさえ押さえれば、不当な請求から身を守ることが可能です。

費用の大半を占める「本体工事費」とは

本体工事費とは、その名の通り、住宅の建物本体を解体するための費用です。解体費用全体の約7割~8割を占める、最も大きな項目と言えます。

具体的には、以下のような作業の費用が含まれています。

- 足場と養生の設置: 工事中の騒音やホコリの飛散を防ぎ、作業員の安全を確保するための仮設物です。近隣トラブルを防ぐためにも非常に重要となります。

- 建物本体の解体: 重機や手作業で、屋根、壁、柱などを取り壊していく作業です。

- 基礎の撤去: 地面の下にあるコンクリートの基礎を掘り起こし、撤去する作業です。

- 廃材の分別・処分: 解体で出た木くず、コンクリートガラ、鉄くずなどを法律に従って正しく分別し、処分場へ運搬する費用です。

これらの費用が、建物の構造や大きさによって変動するわけです。

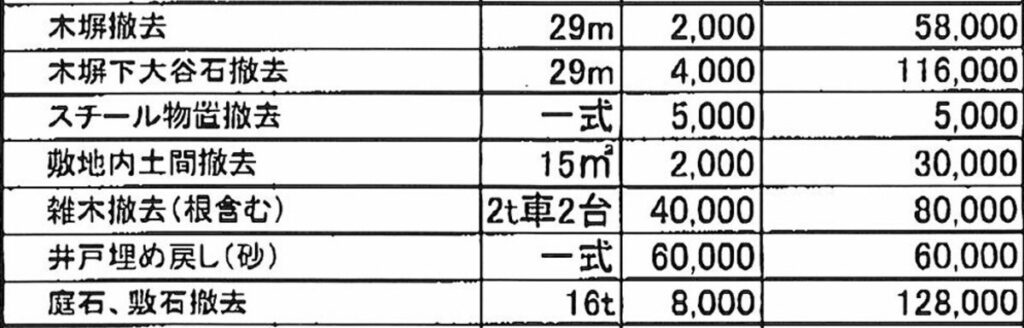

見落としがちな「付帯工事費」の項目(外構・庭木など)

特にしっかり確認していただきたいのが、この付帯工事費です。これは建物本体以外を解体・撤去するための費用で、業者によって金額の差が出やすい要注意ポイント。

見積書にこれらの項目がきちんと明記されているか、必ず確認してください。

- ブロック塀、フェンスの撤去

- 駐車場(カーポート)の解体

- 庭木、庭石の撤去・処分

- 物置、倉庫の解体

- 浄化槽の撤去

たとえば、「ブロック塀の撤去」が一式としか書かれていない場合、どこまでの範囲を指すのか不明確です。後から「それは見積もりの範囲外です」と言われないためにも、工事の範囲を事前に業者と細かく確認することが重要になります。

書類作成や届け出にかかる「諸経費」

諸経費は、工事そのものではなく、工事を円滑に進めるために必要な事務手続きなどにかかる費用です。金額としては全体の数パーセント程度ですが、これも工事には欠かせないコストとなります。

- 建設リサイクル法の届出: 延べ床面積が80m2(約24坪)を超える建物を解体する場合、自治体への届出が法律で義務付けられています。この書類作成を代行してもらう費用です。

- 道路使用許可の申請: 工事車両を公道に停める必要がある場合に、警察署へ申請するための費用です。

- 近隣への挨拶費用: 工事前の近隣挨拶で配布する粗品代や、業者の人件費が含まれる場合があります。

- 駐車場代: 現場に駐車スペースがない場合に、近隣のコインパーキングなどを利用する実費です。

これらの項目がきちんと計上されているかは、その業者が法律やルールを遵守する誠実な業者かどうかを見極める一つの判断材料にもなります。

【要注意】後から請求される「追加費用」のリアルな事例と対策

「契約時の見積もりは安かったのに、工事が終わったら高額な追加請求をされた…」

こうした不安をお持ちなのは当然ですが、これからお話しする3つのリスクとその対策を知っておけば、不当な追加請求から身を守れます。

地中埋設物(浄化槽・コンクリートガラ)のリスクと契約前の確認点

追加費用の王様とも言えるのが、この「地中埋設物」です。これは、建物の基礎の下から、以前の建物の基礎やコンクリートガラ、浄化槽、井戸など、図面にも載っていない障害物が出てくるケースを指します。

悪質な業者は「これは壊してみないと分からなかった」という常套句で、高額な撤去費用を請求してきます。確かに、予見が難しいケースも存在するのは事実です。しかし、これを防ぐ手立てはあります。

それは、契約前に「地中埋設物が発見された場合の対応と費用について、書面で取り決めを交わす」ことです。たとえば、「1m3あたり〇〇円」といった単価を事前に決めておきます。この一文があるだけで、業者の言い値で高額請求されるリスクを劇的に減らせます。

【最重要】アスベストに関する施主(あなた)の法的義務と罰則

2022年4月の法改正で、解体する床面積が80m2以上の場合など、施主(あなた)自身にアスベストの事前調査結果を行政へ報告する義務が課せられました。これは業者任せにできず、違反すると30万円以下の罰金が科される可能性があります。調査は有資格者が行う必要があり、費用も別途発生します。

【初田理事に聞いた】アスベスト調査をしないと、本当に工事は止まる?

稲垣:アスベストの調査義務を怠ると、工事がストップして建て替えの工期に影響が出るのではないか、と心配される方も多いと思います。現場のリアルなところを教えていただけますか?

理事 初田秀一

理事 初田秀一はい。法改正の直後には、調査漏れが原因で行政の立ち入り検査が入り、工事が1週間ほどストップしてしまった、という話は実際にありました。ただ、ご心配されているように、それが原因で新築の着工が大幅に遅れるといった事態にまで発展することは、まずないと考えて良いでしょう。新築の工期は、元々ある程度の余裕をもって組まれていることがほとんどだからです。

稲垣:でも法律で定められた義務であることに変わりはありませんよね?

理事 初田秀一

理事 初田秀一もちろんです。後でトラブルにならないためにも、契約前に業者へ「アスベストの事前調査と報告は、法律に則って対応していただけますか?」と必ず確認することが、何より重要です。

想定外の残置物(不用品)処分費用

「家の中の家具や家電は、解体業者さんがついでに処分してくれるだろう」

もし、あなたがそう考えているなら、それは非常に危険です。

解体工事で出る廃材は「産業廃棄物」ですが、家庭から出る不用品は「一般廃棄物」となり、法律上、解体業者は原則として処分できません。もし業者が「サービスで処分しますよ」と言っても、その費用は結局、高額な処分費用としてあなたに請求されることになります。

解体費用を抑え、追加請求を防ぐための鉄則は、「家の中の不用品は、解体工事が始まる前に必ず自分で処分する」ことです。自治体の粗大ごみ回収などを利用すれば、業者に頼むよりもはるかに安く済みます。

知らないと数十万円損!家建て替え時の解体費用を安く抑える5つの方法

さて、ここからが本題です。解体工事に潜むリスクを理解した上で、次は「どうすれば賢く費用を抑えられるのか」という具体的な方法について解説します。

ここからの内容を実践するかどうかで、あなたの支払う金額は数十万円単位で変わってくる可能性があります。

1. ハウスメーカー任せにせず「分離発注」を検討する

建て替えの場合、多くの方が新築を依頼するハウスメーカーや工務店に解体工事もまとめてお願いするのではないでしょうか。しかし、これが実は「知らないうちに損をする」最大の原因です。

なぜなら、ハウスメーカーは自社で解体工事を行わず、下請けの解体業者に発注することがほとんどだからです。その際、解体費用に20%~30%の中間マージン(紹介料)が上乗せされるのが業界の常識。たとえば、解体業者の見積もりが150万円だった場合、あなたはハウスメーカーに180万円~195万円を支払うことになります。

これを避ける最も効果的な方法が「分離発注」。つまり、新築工事とは別に、あなた自身が直接、解体専門業者に工事を依頼することです。

【初田理事に聞いた】分離発注のデメリットと「こんなはずじゃなかった」後悔事例

分離発注は費用削減のメリットが大きいですが、一方でデメリットもあると聞きます。現場でよくある後悔事例について、引き続き初田理事にうかがいます。

理事 初田秀一

理事 初田秀一そうですね。「費用は安くなったけど、かえって大変だった」というご相談は後を絶ちません。特に多いのが、次の2つのケースです。

- 資金計画のトラブル

-

「建て替えの住宅ローンに解体費用も組み込めると思っていたのに、分離発注にしたら対象外と言われてしまった」というケースです。結果的に自己資金で解体費用を支払うことになり、資金計画が狂ってしまったという声は少なくありません。

- 業者間の板挟みになる

-

「費用は抑えられたけれど、手間がかかりすぎた」というのもよくある話です。たとえば、工務店が求める整地のレベルと解体業者の基準が異なり、施主が間に入って調整する必要があったり、図面の指示が不明確で追加工事・追加費用が発生したりすることも。最近では「図面に『残土撤去』の一文が抜けていたため、後日追加費用を払って再度工事を依頼することになった」というトラブルがありました。

理事 初田秀一

理事 初田秀一コスト削減のメリットと、ご自身の手間や責任を天秤にかけ、慎重に判断しましょう。

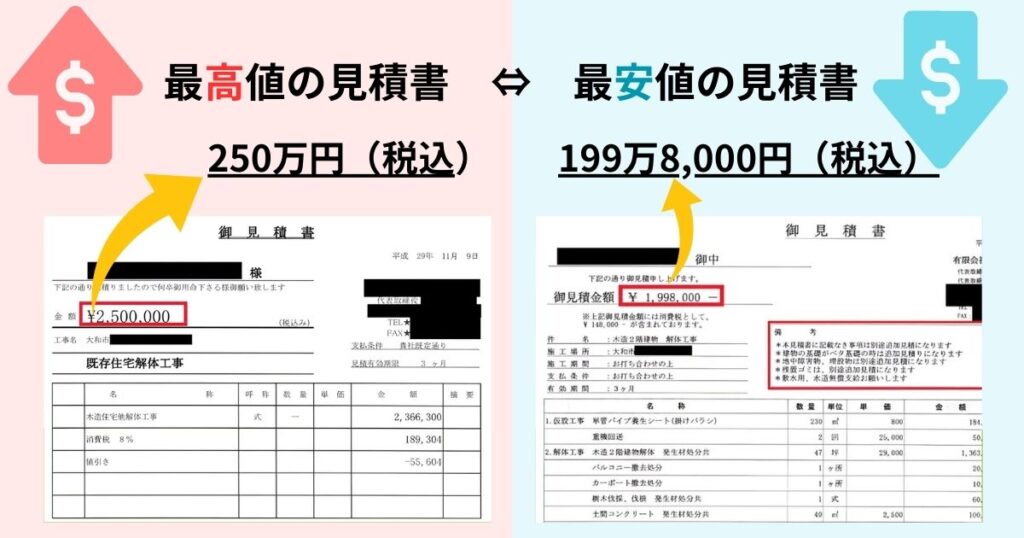

2. 複数の専門業者から「相見積もり」を取る

分離発注を決めたら、次に絶対にやっていただきたいのが「相見積もり」です。これは、複数の解体専門業者から見積もりを取り、金額や内容を比較検討すること。

「面倒くさいな」と感じるかもしれませんが、解体費用は業者によって驚くほど金額が異なります。経験上、同じ工事内容でも業者によって20万円、場合によっては50万円以上の差がつくことも珍しくありません。

1社だけの見積もりでは、その金額が適正なのかどうか簡単には判断できません。必ず、最低でも3社の解体専門業者から相見積もりを取るようにしてください。これが、適正価格で信頼できる業者を見つけるための最も確実な方法です。

3. 自治体の補助金制度は「対象となるか」をまず確認

お住まいの自治体によっては、解体工事に使える補助金や助成金の制度が用意されている場合があります。

ただし、誰でも利用できるわけではありません。補助対象は主に「周辺に危険を及ぼす老朽空き家」などに限定されるケースが多く、単なる建て替え目的では対象外となる可能性も高いのが実情です。

- 老朽危険家屋解体撤去補助金

- 空き家解体費用助成事業

もし対象となれば、工事費用の1/3~1/2程度(上限30~80万円など自治体による)が補助されることもあります。「うちの家は対象外だろう」と決めつけず、まずはお住まいの自治体のホームページを確認するか、担当窓口に問い合わせてみることをお勧めします。

【中野理事に聞いた】補助金申請で失敗しないための重要ポイント

補助金はぜひ活用したい制度ですが、申請でつまずく方も多いと聞きます。ここからは、この記事の監修者で解体に関する法令や制度に精通した専門家である中野理事にお話をうかがいます。

稲垣:中野理事、補助金申請で失敗しないためのポイントを教えてください。

理事 中野達也

理事 中野達也補助金で最も重要なのは「契約前に申請すること」と「スケジュール管理」です。

多くの自治体では、業者との工事契約後に申請しても対象外となってしまいます。申請でつまずく方が多いのも事実です。特に多いのが、書類の不備や準備の遅れですね。また、自治体によっては予算が決まっており、先着順や抽選で年度の途中で受付が終了してしまうことも珍しくありません。補助金の活用をお考えなら、年度の早い段階から情報収集と準備を始めることが成功のカギですよ。

4. 家の中の不要品は工事前に自分で処分する

先ほどの追加費用の項目でも触れましたが、これは節約術としても非常に重要なので、改めて強調させてください。

家の中に残された家具、家電、衣類などの残置物(不用品)は、工事前に必ずご自身で処分しましょう。解体業者に処分を依頼すると、「産業廃棄物」として扱われるため、自治体のサービスを利用するよりもはるかに高額な費用がかかってしまいます。

手間はかかりますが、リサイクルショップに売ったり、自治体のルールに従って処分したりすることで、余計な出費を確実に抑えることが可能です。

5. 解体工事の時期を調整する

これは少し上級者向けのテクニックですが、もし工期に余裕があるなら、解体工事の時期を調整することも有効な手段です。

解体業界にも繁忙期と閑散期があります。一般的に、12月~3月は繁忙期にあたります。この時期は業者のスケジュールが埋まりやすく、価格交渉もしにくい傾向にあります。

一方で、比較的工事が少ない4月~9月は閑散期にあたり、業者によっては価格を少し下げてでも仕事を受けたいと考える場合があります。もし可能であれば、こうした時期を狙って交渉してみるのも一つの手と言えるでしょう。

優良解体業者の見つけ方と見積書のチェックポイント

解体費用を安く抑えることは大切ですが、「安かろう悪かろう」の業者に依頼してしまっては元も子もありません。不法投棄や近隣トラブルなど、悪質な業者に依頼した結果、もっと大きな代償を払うことになったという悲劇を何度も見てきました。

ここでは、あなたが後悔しないために、信頼できる優良な解体業者を見極めるための絶対的なチェックポイントをお伝えします。

「建設業許可」または「解体工事業登録」の有無を確認する

これは、優良業者を見極めるための大前提であり、最低条件です。

解体工事を行うには、500万円以上の工事を請け負う場合は「建設業許可(解体工事業)」、500万円未満の場合は「解体工事業登録」が法律で義務付けられています。これらの許可や登録がない業者は、いわゆる「もぐり」の違法業者です。

トラブルが起きても何の保証もありませんし、不法投棄などの犯罪に巻き込まれるリスクも非常に高いと言えます。業者のホームページや見積書に許可番号・登録番号が記載されているか、必ず確認してください。もし記載がなければ、その業者とは絶対に契約してはいけません。

「建設業許可」は信頼の証

実は、この2つの資格には信頼性において大きな違いがあります。「建設業許可」は、5年以上の経営経験や500万円以上の自己資本といった厳しい要件をクリアした証です。たとえ500万円未満の工事でも「建設業許可」を持つ業者を選ぶことは、経営が安定し法令遵守意識の高い優良業者を選ぶための一つの有効な手段と言えるでしょう。

【初田理事に聞いた】許可証だけでは分からない「隠れた優良業者」を見抜く方法

許可証の有無が最低条件であることは分かりました。ただ、それだけでは分からない、より実践的な優良業者の見極め方について、引き続き初田理事にうかがいたいと思います。

理事 初田秀一

理事 初田秀一はい。許可証は最低限の基準ですが、それだけで安心するのは早計です。長年現場を見てきた私だからこそお伝えできる、本当の優良業者を見極める3つの視点がありますよ。

「解体工事業登録」のみでも、地域に根ざした腕のいい職人気質の会社はたくさんあります。そうした「隠れた優良業者」を見つけるには、次の点もチェックしてみてください。

- 施工事例の豊富さ

ホームページなどで、自分が解体したい建物と似たような条件の施工事例が豊富にあるかを確認します。これは、その業者の得意分野や経験値を知る上で非常に重要な手掛かりです。 - 安定した取引先の有無

もし業者と話す機会があれば、「普段はどんな会社からお仕事をもらっていますか?」と尋ねてみるのも一つの手です。特定の工務店などから継続的に仕事を受けているなら、施工品質が信頼されている証拠と言えます。 - 業歴の長さ(登録番号の若さ)

少しマニアックな方法ですが、「解体工事業登録」の登録番号が若いほど、その都道府県で早くから事業を始めた証拠です。500万円以下の工事を専門に、地域で長く愛されてきた業者かどうかの目安になります。

損害賠償保険に加入しているか必ずチェックする

どれだけ優良な業者でも、工事中に万が一の事故が起こる可能性はゼロではありません。たとえば、重機のアームが誤って隣家の壁を傷つけてしまったり、水道管を破損させてしまったりするケースです。

こうした不測の事態に備え、誠実な業者は必ず「損害賠償保険」に加入しています。この保険に加入していれば、万が一の事故が起きても、保険で修理費用などが補償されます。

契約前には、「損害賠償保険に加入していますか?」「もしよろしければ、保険証券の写しを見せていただけますか?」と、はっきりと確認しましょう。この質問に渋ったり、曖昧な返事をしたりする業者は、リスク管理意識が低い可能性があるので注意が必要です。

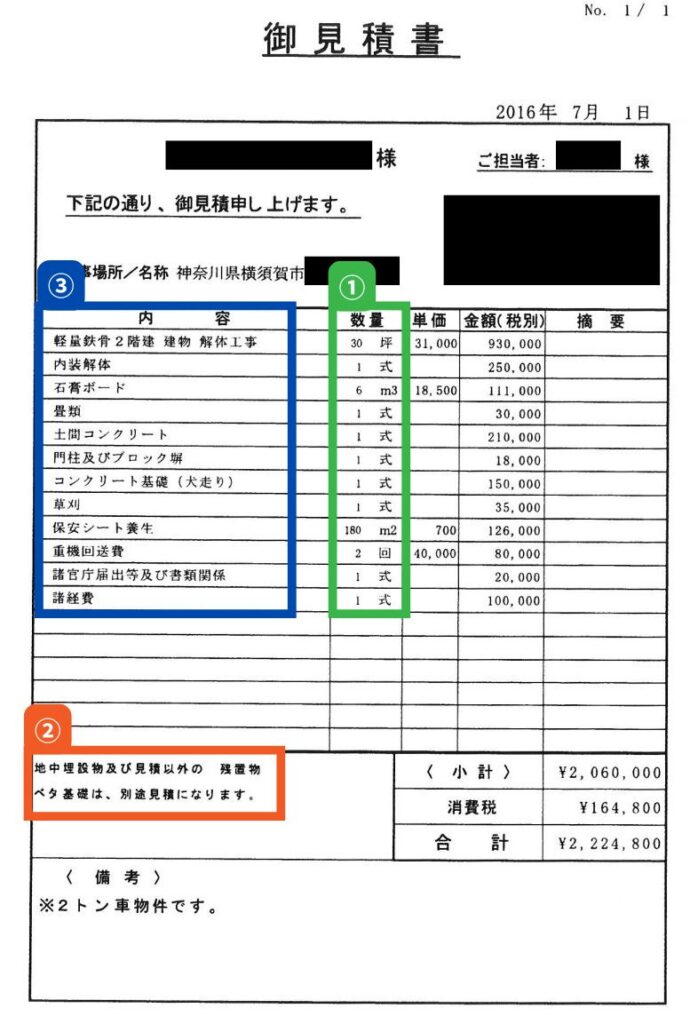

「一式」表記に注意!見積書で見るべき3つの重要項目

相見積もりで複数の見積書を比較する際、ただ総額だけを見て判断するのは非常に危険です。本当に見るべきは、その中身です。

特に、以下の3つのポイントが明確に記載されているかを確認してください。

- 工事内容の内訳が詳細か

「解体工事一式 〇〇円」といった大雑把な見積書は論外です。優良な業者の見積書は、「足場養生費」「本体解体費」「廃材運搬処分費」など、項目ごとに単価と数量が細かく記載されています。 - 追加費用が発生する条件が明記されているか

「地中埋設物が発見された場合は別途協議」などと、追加費用の可能性について事前に言及があるかを確認します。何も書かれていないよりも、リスクについて正直に記載している業者の方が誠実だと言えるでしょう。 - どこまでの工事が含まれているか

付帯工事(ブロック塀、庭木など)や残置物の処分が、見積もりに含まれているのか、それとも別途費用なのかを明確に確認することが大切です。

【初田理事に聞いた】近隣の工事現場から「リアルな優良業者」を見抜く方法

書類以外で、優良業者を見極める方法はありますか?例えば、実際の工事現場を見て判断する、といったことは可能なのでしょうか。

理事 初田秀一

理事 初田秀一はい、それは非常に有効な手段です。もし時間に余裕があれば、ぜひ近隣の工事現場をいくつか見て回ってください。書類だけでは分からない、業者の「仕事への姿勢」がリアルに見えてきます。

現場はどうしても雑然としがちですが、基本的な「整理整頓」や「近隣への配慮」ができているかは重要なポイントです。複数の現場を見比べると、素人目にも仕事の丁寧さの違いは分かると思います。

具体的には、以下のような点をチェックしてみましょう。

- 養生シートは丁寧に張られているか?(破れたまま放置されていないか)

- 作業終了時に現場周辺を清掃しているか?

- 作業員のマナーは良いか?(休憩中に道端に座り込むなどしていないか)

- 安全への配慮はされているか?(子どもが侵入しないよう、重機の周りにコーンを置くなど)

こうした細やかな配慮ができる業者は、仕事そのものも丁寧で、トラブルが少ない傾向にあります。

家の解体費用についてよくある質問(FAQ)

相見積もりを依頼する際、業者に他社にも頼んでいると伝えるべき?

はい、これは正直に伝えるべきです。隠す必要は全くありません。

むしろ、「他社さんとも比較検討しています」と伝えることで、業者側に良い意味での緊張感が生まれます。「いい加減な見積もりは出せない」「誠実に対応しないと選んでもらえない」という意識が働き、結果として、より精度の高い見積もりや丁寧な対応を引き出せる可能性が高まります。

解体工事中の近隣挨拶、施主も行くべき?

はい、必ず行ってください。業者任せにせず、工事が始まる前に、業者と一緒に施主であるあなたご自身が挨拶に回ることが、近隣トラブルを防ぐ最も有効な手段です。

工事中は、騒音や振動、ホコリなどで、ご近所には少なからずご迷惑をおかけすることになります。事前にあなたが直接顔を見せて、「ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします」と一言お伝えするだけで、ご近所の方々の心証は全く違ってきます。これが、後々の良好なご近所付き合いにも繋がります。

解体費用にローンは使える?住宅ローンとの関係は?

解体費用単独でローンを組むのは、一般的に難しいケースが多いです。

しかし、建て替えの場合は、新築する家の住宅ローンに解体費用を組み込んで借り入れできることがほとんどです。多くの金融機関が「解体費用を含めた建て替え総額」を融資の対象としています。

まずは、住宅ローンの借入を検討している金融機関の担当者に、「建て替えに伴う解体費用もローンに含めたい」と相談してみてください。事前に相談しておくことで、資金計画がよりスムーズに進むでしょう。

【まとめ】家の建て替えの解体費用を依頼する前の最終チェックリスト

この記事の要点を踏まえ、最後に確認すべき重要事項をまとめました。一つずつチェックし、万全の準備で次の一歩に進みましょう。

ハウスメーカーに一任する前に、最低3社の解体専門業者から直接見積もりを取得し、費用と内容を比較します。分離発注を検討することで、中間マージンを削減できる場合があります。

地中埋設物発見時の対応を契約書に明記し、アスベスト調査の法的義務を業者と確認します。家財などの残置物は、工事前に自分で処分することが原則です。

業者が法的に義務付けられた「建設業許可」または「解体工事業登録」を保有しているか、万一の事故に備える「損害賠償保険」に加入しているかを必ず確認します。

これらのポイントを参考に、ご自身の状況に適した業者選びと解体工事の計画を進めていただければと思います。