なやみん

なやみん相続放棄したけど、家の解体工事ってやっぱり負担しなきゃいけないのかな……?

一般的に相続放棄後は、相続財産管理人が家の解体費用を支払います。そのため、相続放棄後に解体費用を支払う必要はありません。

しかし、民法第951条に「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」とあるため、ただ相続放棄しただけでは空き家の問題が解決したことにはなりません。

もし家を相続した場合、解体費用は通常100万円以上かかるため、費用相場や支払い方法を事前に把握することが大切です。

この記事では、「相続放棄した場合」「相続した場合」に分けて解説します。どちらを選んでも安心して家を手放せる方法を分かりやすくまとめましたので、ぜひご参考になさってください。

・相続放棄後、家の解体には相続財産管理人の選任手続きが必要

・相続放棄した家は、解体および使用することは禁止

・被相続人と同居した家の管理義務は、他の相続人か相続財産管理人に財産を引き渡すまで生じる

中野達也。一般社団法人あんしん解体業者認定協会理事。解体工事業の技術管理者であり、解体工事施工技士を保有。2011年に解体業者紹介センターを鈴木佑一と共に創設。2013年に一般社団法人あんしん解体業者認定協会を設立し、理事に就任。めざまし8(フジテレビ系列)/ひるおび(TBS系列)/ 情報ライブ ミヤネ屋(日本テレビ系列)/バイキングMORE(フジテレビ系列)など各種メディアに出演。

解体工事で失敗しない!

中野達也監修 完全ガイド

私、中野が監修した全51ページの完全マニュアル&解説動画を、今だけ無料でプレゼント中!

個人情報は厳重に保護。いつでも解除可能で安心です。

ガイドのお受け取り方法を

お選びください

【ケース別】解体費用の負担先

【相続人がいる場合】解体費用を支払うか相続放棄の手続きをする

財産を相続する場合、受け継いだ家をどうするか考えなくてはなりません。

家の解体費用は、相続人が相続財産から支払うことが基本です。

ただし相続財産を解体費用に充てる場合、相続人全員の同意が必要です。他の相続人が反対する場合は、相続財産から解体費用を支払えない場合があります。

相続人が複数人いる場合、相続した家の所有権の割合で支払い負担額が変わります。

また家以外にも相続財産がある場合は、相続財産から差し引いて解体費用に充てることが可能です。

そして解体費用は家の規模や立地によって異なりますが、おおよそ100万円以上かかるのが一般的です。

たとえば木造住宅を解体する場合だと、費用は大体100万円~150万円かかるのが一般的です。費用相場の詳細については「解体費用相場と内訳を解説」で説明しています。

一方で、相続放棄を検討している場合は以下の手順で手続きを進められます。

1.相続放棄に必要な書類と費用を準備する

まず、相続放棄に必要な書類と費用を準備しましょう。必要書類は以下の5つです。

- 相続放棄申述書

- 被相続人の戸籍謄本

- 自分(申述人)の戸籍謄本

- 被相続人の住民票または除票

- 申述人の住民票

「相続放棄申述書」に関しては、家庭裁判所の公式サイトからダウンロードできます。地域によって申述書が異なるため、注意しましょう。

相続放棄の手続きを自分で行う場合、3,000~5,000円ほどの費用がかかります。主に、相続放棄の手続きに必要な書類や郵便代、印紙代に費用がかかります。

| 【相続放棄】手続きに必要な費用 | |

|---|---|

| 相続放棄申述書に添付する印紙代 | 800円(申述人一人につき) |

| 手続きの際に必要な郵便切手代 | 約500円(家庭裁判所によって異なる) |

| 被相続人の住民票または戸籍附票 | 約300円(市区町村によって異なる) |

| 被相続人の「死亡」と記載がある戸籍 (除籍、改製原戸籍)謄本 | 750円 |

住んでいる地域や手続きを行う家庭裁判所、手続きをする人数によって、必要な費用は異なります。また、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合には別途費用が発生します。

2.相続放棄の申し立てをする

相続放棄に必要な書類と費用が揃ったら、家庭裁判所へ申し立てを行います。原則として、相続放棄の申し立ては相続人本人が行う必要があります。

相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。事前に家庭裁判所のホームページで管轄を確認しておきましょう。

3.「相続放棄申述受理通知書」が届き、相続放棄が認められる

家庭裁判所へ申述手続き後、10日ほどで照会書が届きます。照会書の必要事項を記入し、家庭裁判所へ返送しましょう。

審査が完了し、相続放棄が認められると「相続放棄受理通知書」が届きます。照会書の返送後、10日前後で「相続放棄申述受理通知書」が送付され、正式に相続放棄が認められます。

また、「相続放棄申述受理通知書」とは別に、「相続放棄申述受理証明書」があります。これは、債権者からの支払い請求や金融機関での手続き時に必要となるため、必要に応じて発行しておくとよいでしょう。

なお、相続放棄は一度決定すると取り消せません。焦らず、十分に情報を整理したうえで進めることが大切です。

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。この期間を「熟慮期間」と言い、相続するか放棄するかを考える時間となります。

これまでの家庭裁判所への申述手続きは、民法915条で定められている通り相続の開始を知った日(被相続人の亡くなった日)から3ヶ月以内に提出しなくてはならないため注意が必要です。

3ヶ月を過ぎてしまった場合、相続放棄できず全部相続(単純承認)となるため、少しでも相続放棄を検討している場合は早めに判断しましょう。

【相続人がいない場合】相続財産管理人の選任手続きをする

相続人が誰もいない場合は、相続財産法人(地域の弁護士)が遺産を清算して解体費用を支払う人を決定します。そのためには、家庭裁判所への申し立てにより相続財産管理人の選任手続きが必要です。

ただし相続財産がほとんどない場合には、相続財産管理人は必要ない場合もあります。

空き家が何年も放置されて近隣に迷惑をかけているのに、その問題を誰も解決できなかったら困っちゃうなあ……

そういった問題のためにも相続財産管理人の選任は必要です。とくに家のような大きな財産は、相続財産管理人を選任するのが一般的です。

相続財産管理人とは

「相続財産管理人」とは、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合に、家庭裁判所が選任する人です。被相続人の相続財産を管理し、最終的に残った財産を国庫に帰属する職務を行います。一般的には家庭裁判所が地元の弁護士を選任します。

相続放棄した後に「相続財産管理人の選任」の手続きによって、相続財産管理人が相続財産から解体費用を支払います。そうすることで、最後に相続放棄した人に相続財産を管理する義務がなくなります。

- 相続財産の管理や清算

- 債権者への弁済

- 被相続人が遺言を残した場合、相続人以外の特定の遺産を遺贈する

※クリックで詳細が読めます

その際、以下の必要書類を準備しましょう。

- 相続財産管理人選任申立書

- 被相続人の戸籍謄本や除籍謄本

- 被相続人の住民票の除票(又は戸籍附票)

- 相続人全員が相続放棄をしたことを証明する書類(相続放棄申述受理証明書など)

- 遺産に関する資料(不動産登記簿謄本、銀行の預金通帳など)

相続財産管理人選任申立書については、下記の裁判所のサイトよりダウンロードできます。

相続財産管理人を選任する手続きには以下の費用が必要です。

| 相続財産管理人の選任手続きに必要な費用 | |

|---|---|

| 申立書に添付する収入印紙 | 800円 |

| 連絡用の郵便切手 | 1,000円前後(裁判所によって異なる) |

| 官報広告料 | 4,000円前後 |

| 予納金 | 10万円~ |

上記の費用とは別に報酬が発生します。報酬は、選任された専門家に毎月1万~5万円ほどかかります。

なお、相続財産管理が終了して予納金が余った場合は返還されます。

【特別縁故者がいる場合】特別縁故者が解体費用を負担する

「特別縁故者」とは、以下の条件に当てはまった場合に該当します。

- 被相続者(亡くなった方)と生計を同じにしていた

- 被相続者のために療養看護に努めていた

- 被相続者と特別の縁故があった

特別縁故者とは

特別縁故者の制度は、亡くなった人と深い関わりがあった方が救済されるための仕組みです。

相続財産管理人による財産整理が終わった後に、家庭裁判所に「特別縁故者」として申し立てをします。申し立ての期限は、相続財産管理人による財産整理が終わった後の「2ヶ月以内」です。

家庭裁判所が申し立て内容を確認し、「特別縁故者」に該当するかどうかを判断します。裁判所が特別縁故者として認めれば、財産の一部または全てを相続財産分与として受け取れます。

特別縁故者として認められるかどうかは、裁判所の判断となります。そのため、事前に亡くなった人との関係を証明する書類(同居を証明する住民票、介護の記録など)の用意が必要です。

※クリックで詳細が読めます

特別縁故者として家や土地などの財産を取得した場合、その財産に関する維持費用や解体費用は原則として新しい所有者(特別縁故者)の負担となります。それは特別縁故者に関わらず、財産相続したら誰しも家の解体費用を負担します。

また特別縁故者が家を取得する前に、相続財産管理人の判断で解体工事が実施される場合、解体費用は相続財産から支払われます。

特別縁故者として認定されたものの財産を取得しない場合は、維持費用(家の解体費用)を支払う義務はありません。この場合、解体費用は最終的に相続財産からの支払いとなります。

解体費用相場と内訳を解説

木造住宅の解体費用相場

2階建ての木造住宅の場合、解体費用の相場は以下となります。

| 坪数 | 平均坪単価 | 費用の相場 |

|---|---|---|

| 20坪 | 3万7,351円 | 64万円~100万円 |

| 30坪 | 3万5,191円 | 90万円~135万円 |

| 40坪 | 3万3,638円 | 120万円~180万円 |

| 50坪 | 3万3,605円 | 140万円~210万円 |

| 100坪 | 3万414円 | 250万円~400万円 |

費用相場は坪数の数だけ高くなる傾向があります。

じゃあ古い家と新しい家では、解体費用に差があるのかな?

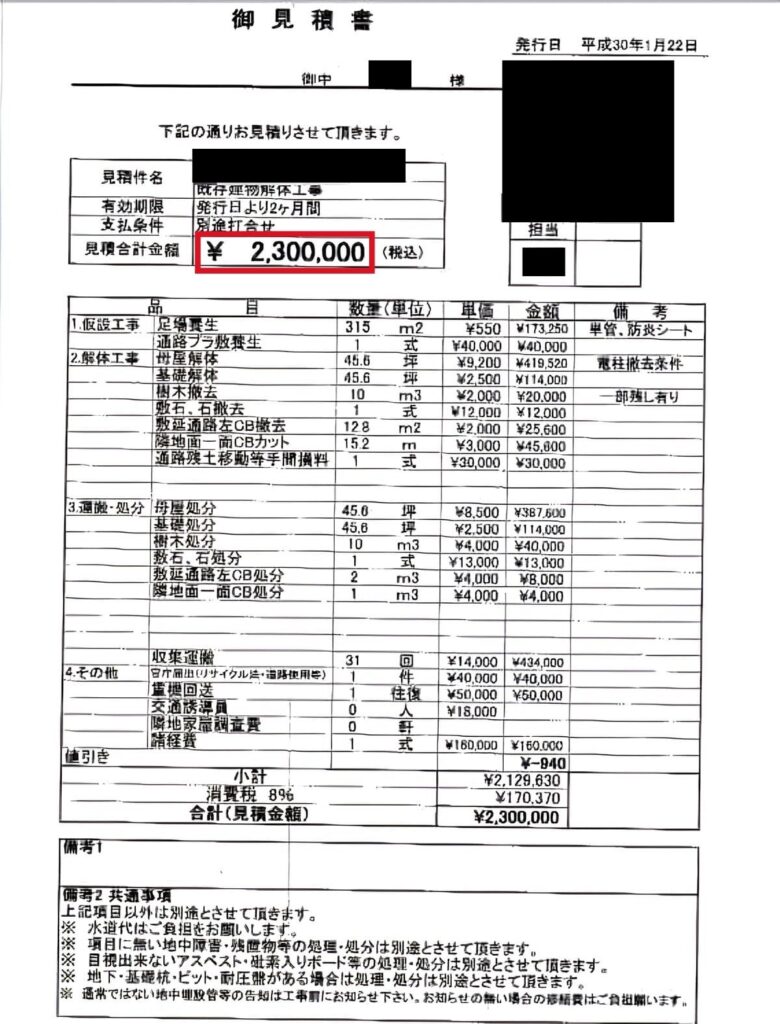

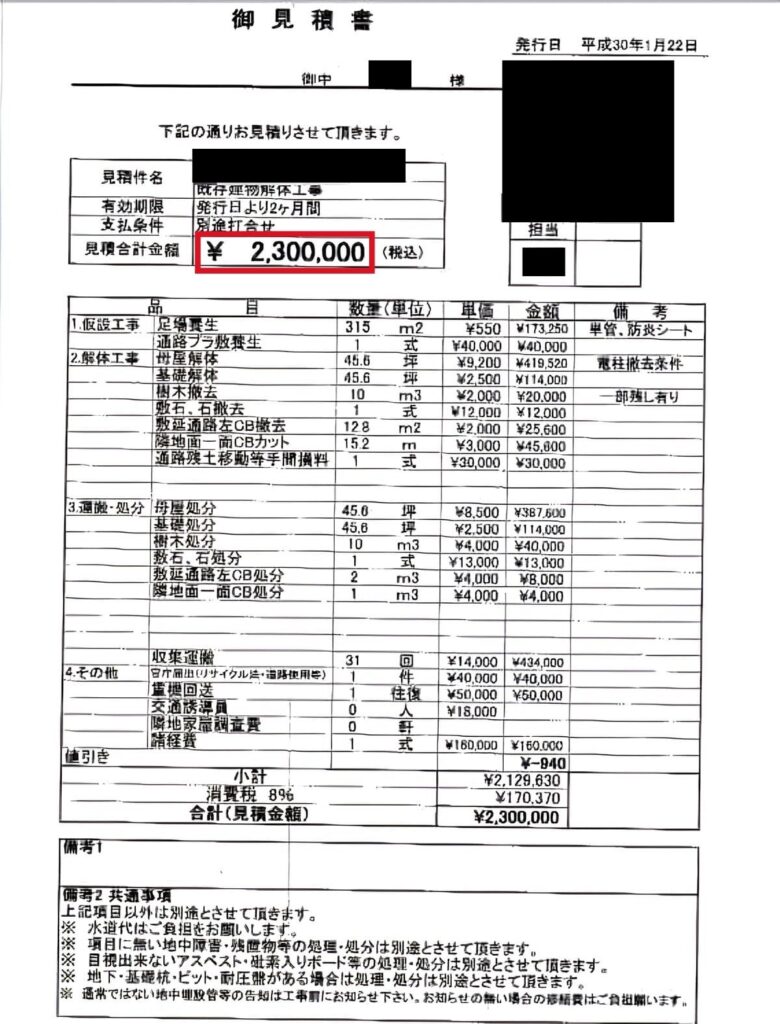

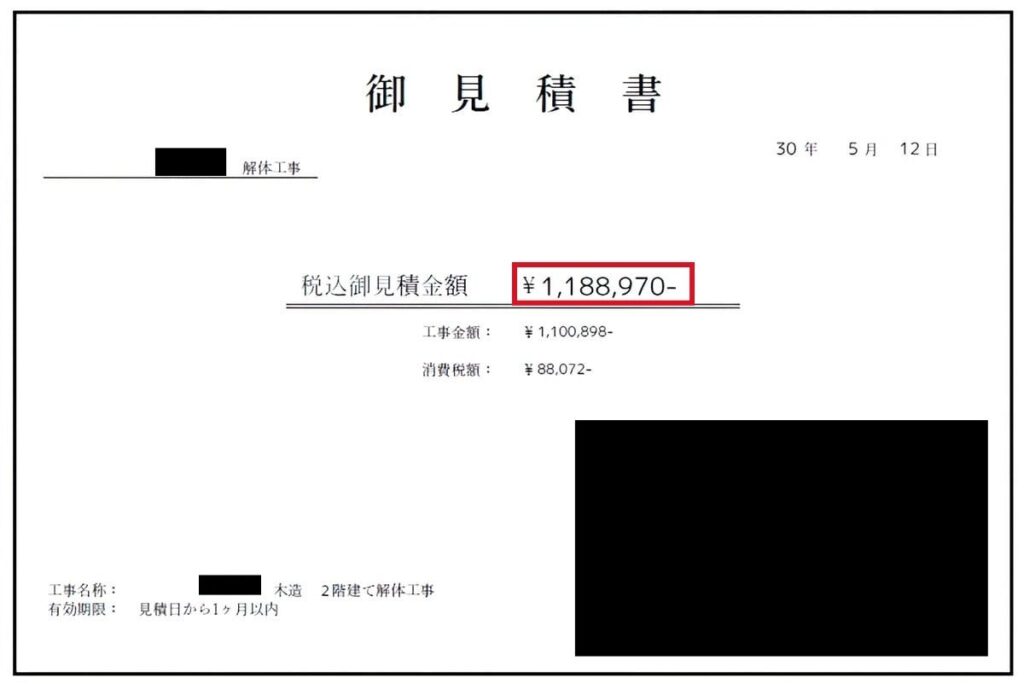

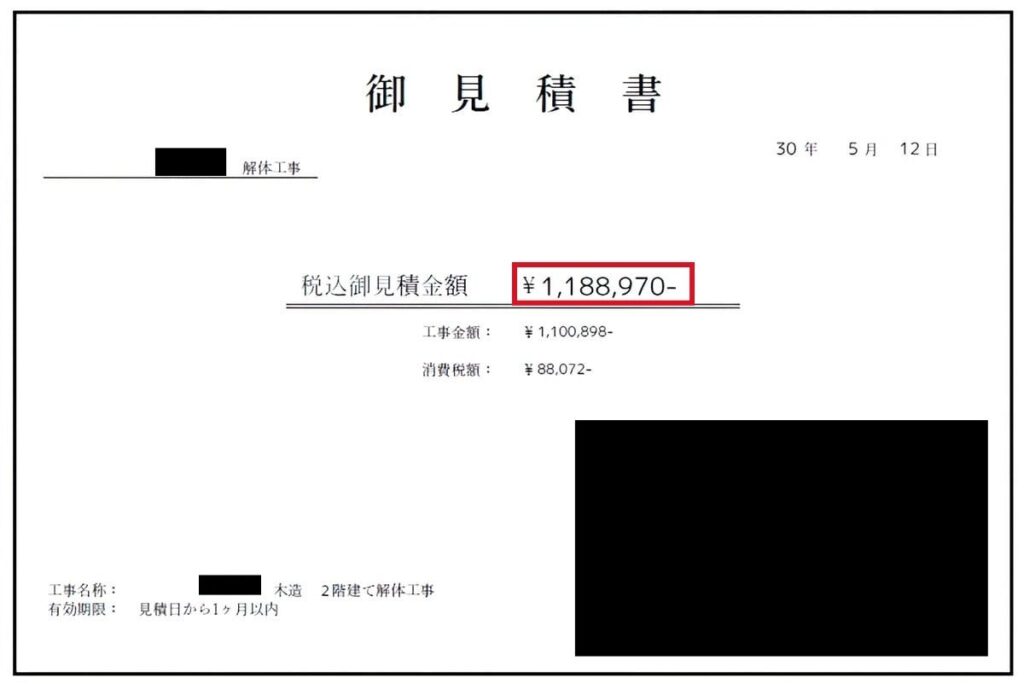

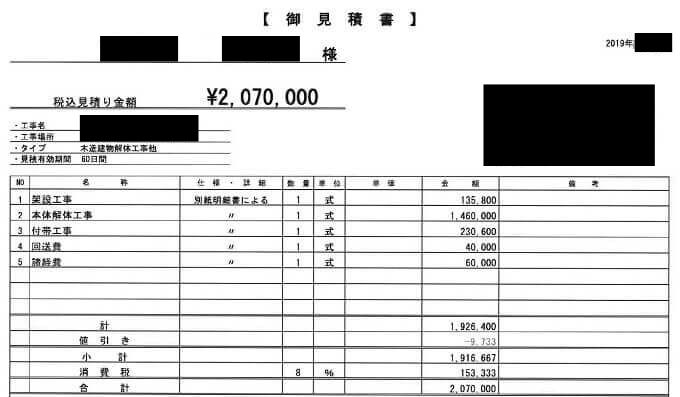

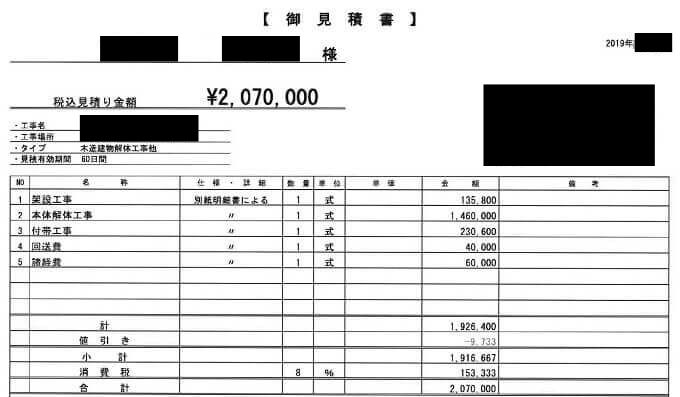

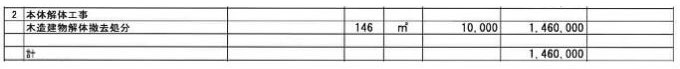

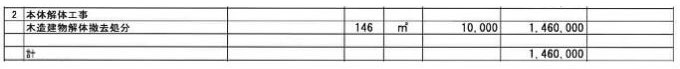

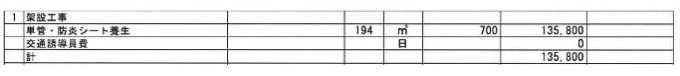

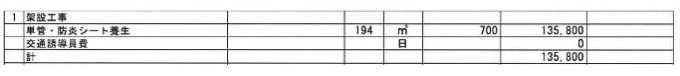

それでは築年数の異なる木造2階建て住宅の見積書を見比べて、費用に差があるのか確認しましょう。

Aの見積書

| 所在地 | 東京都杉並区 |

|---|---|

| 建物の構造 | 木造住宅2階建て |

| 築年数 | 25年 |

| 坪数 | 45.5坪 |

| 坪単価 | 32,288円 |

| 建物解体費 | 1,469,120円 |

| 付帯工事費 | 366,690円 |

| 諸経費・養生費 | 463,250円 |

| 値引き | ▲940円 |

| 総額(税込み) | 2,300,000円 |

Bの見積書

| 所在地 | 東京都東村山市 |

|---|---|

| 建物の構造 | 木造住宅2階建て |

| 築年数 | 67年 |

| 坪数 | 20坪 |

| 坪単価 | 39,202円 |

| 建物解体費 | 784,039円 |

| 付帯工事費 | 152,460円 |

| 諸経費・養生費 | 164,400円 |

| 値引き | ー |

| 総額(税込み) | 1,188,970円 |

上記は、同じ東京都にある木造2階建て住宅の見積書です。Aの見積もりは築25年の20坪ある住宅が1,188,970円に対し、Bは築67年の45.5坪ある住宅が23,00,000円でした。

| 【見積書】AとBの比較表 | |||

|---|---|---|---|

| 項目 | A | B | 差 |

| 築年数 | 25年 | 67年 | 42年 |

| 坪数 | 20坪 | 45.5坪 | 約2.3倍 |

| 坪単価 | 32,288円 | 39,202円 | 6,914円 |

坪単価の差が6,914円なので一見差があるように感じますが、先述した平均坪単価の表を比べるとそこまで大きな差はありません。20坪の平均坪単価は3万7,351円で、40坪の3万3,638円なので両方ともそこまで差がないことが分かります。

築年数による解体費用の差はそれほど大きくありません。それよりも、建物の立地や周辺環境などの要因によって費用が変動します。

また、築30年以上の建物にはアスベストが使用されている可能性があります。日本では2006年に全面禁止されましたが、それ以前に建てられた建物には含まれていることがあり、アスベスト調査費や除去費が追加で発生する場合があります。

他にも、建物が密集している立地の場合、重機が入るスペースがないため手作業での取り壊しになります。そうなると、人手が必要になり人件費がかかって、その分費用が高くなるケースがあります。

鉄骨造住宅の解体費用相場

| 坪数 | 平均坪単価 | 費用の相場 |

|---|---|---|

| 20坪 | 4万3,349円 | 90万円~200万円 |

| 30坪 | 4万8,736円 | 135万円~270万円 |

| 40坪 | 4万4,219円 | 168万円~320万円 |

| 50坪 | 4万9,459円 | 210万円~400万円 |

| 100坪 | 4万4,266円 | 380万円~750万円 |

鉄骨造は建物の柱や梁、骨組みに鉄骨を用いた構造のため、耐震性や耐久性が優れています。それにより規模の大きい建物に使われる傾向があるため、住宅やアパート、マンション、ビル、倉庫、工場などがあります。

そのため鉄骨造の解体は難しいため、「切断」がメインとなる作業になります。スクラップと呼ばれる金属製の廃棄物は「鉄骨切断カッター工法」「ガス切断工法」が挙げられます。

鉄骨切断カッター工法は重機を使用するため、工期を短くできます。ガス切断工法は、重機が入らないような狭いスペースの場合に使えるような工法です。

このような特殊な工法により、木造と比べて解体費用は高くなる傾向になります。

鉄筋コンクリート造(RC造)住宅の解体費用相場

| 坪数 | 平均坪単価 | 費用の相場 |

|---|---|---|

| 20坪 | 5万4,313円 | 140万円~240万円 |

| 30坪 | 5万6,076円 | 195万円~300万円 |

| 40坪 | 7万135円 | 240万円~400万円 |

| 50坪 | 6万9,942円 | 300万円~500万円 |

| 100坪 | 7万3,855円 | 550万円~800万円 |

鉄筋コンクリート造は鉄筋とコンクリートを組み合わせた構造のため、耐久性・耐震性・耐火性・遮音性に優れた頑丈な建物に最適です。規模が大きく、耐火性や耐震性があるため高さのあるマンション、ビルなどに向いています。

鉄骨造と同様とても頑丈なため、重機を使った解体方法が必要となります。解体方法は「階上解体」「地上解体」に分類されます。階上解体は大型クレーンを使って重機を最上階に移動させて上から下へと解体していき、地上解体は地上に重機を設置して下から上へと解体していく方法です。

重機が必須となる解体方法になるため、鉄筋コンクリート造は木造や鉄骨造と比べて最も高くなる構造となります。

解体工事で失敗しない!

中野達也監修 完全ガイド

私、中野が監修した全51ページの完全マニュアル&解説動画を、今だけ無料でプレゼント中!

個人情報は厳重に保護。いつでも解除可能で安心です。

ガイドのお受け取り方法を

お選びください

解体費用の内訳

解体工事の見積書から内訳について、項目ごとに詳しく解説します。

見積書って見慣れないから難しそうに感じますよね。安心してください、見積書の内訳を項目ごとに解説していくので、焦らずに理解していきましょう!解体業者選びにきっと役立ちますよ。

本体工事費

建物本体を解体するために必要な費用です。

本体工事費には、「解体作業費」「仮設養生費」「人件費」「廃棄物処理費」などが含まれています。

「解体作業費」には、建物の大きさや材質、立地や条件などで価格が変わります。建物の構造が取り壊しやすいかによって、解体費用が異なります。そのため、取り壊しやすい構造は費用が安くなる傾向にあります。

人件費

人件費とは、解体工事に携わる作業員や職人に支払われる労務費です。これは工事費の大きな要素の一つで、建物の構造、現場の条件、作業内容によって変動します。また地域によって相場が異なり、とくに都市部では高くなる傾向があります。

工事期間が長くなると人件費も増えるため、工期を短縮すればでコスト削減が可能です。また高度な技術や特殊な資格が必要な作業は、人件費が高くなる傾向があります。

人件費の項目は設けずに省略する見積書が多いです。人件費は作業員にかかる費用や車を運転する費用などにもかかるため、幅広い項目と言えます。

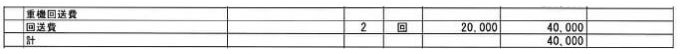

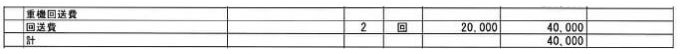

重機回送費

重機回送費とは、解体現場で使用する重機を運搬する際にかかる費用です。重機は法令上、自走が認められないケースが多いため、専用の車両(トレーラーやキャリアカー)で運搬する必要があります。この運搬にかかる費用が「重機回送費」として計上されます。

解体業者が重機を所有していない場合は、レンタル費用が加わるため、その分コストが上がります。また運搬距離が長くなるほど、燃料費や運転手の稼働時間が増えて回送費も高くなります。

回送費には、現場まで運ぶ「往路」と、作業完了後に返却する「復路」の費用が含まれます。さらに、高速道路を利用した場合の通行料金や、運搬に伴う諸経費も加算されます。なお地域によって費用相場は異なり都市部では高く、地方では低くなる傾向があります。

廃棄物処理費

解体工事で発生する廃材や不要物を適切に処理するためにかかる費用です。建物を解体する際に大量の廃棄物が出るため、これらを法律や規定に基づいて処分する必要があります。法律で分別が義務付けられているため、必ず行われます。

また、廃棄物の処理過程を追跡するための産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行費がかかります。

一般的な木造住宅の解体の場合、廃棄物処理費は解体工事費全体の25%を占めると言われています。

家屋内にある日用品や家電製品などの不用品は、自分で処分したほうが安くすみますよ!解体業者に処分を依頼することは可能ですが、その分だけ費用が割高になります。

下記は解体業者に処分を依頼したほうが良い廃棄物で、リサイクルして活用できます。

- 木製品(棚など)

- 鉄などの金属製品

- プラスチック

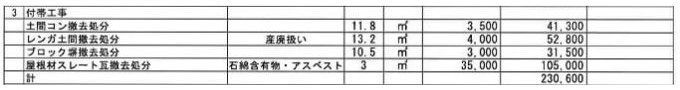

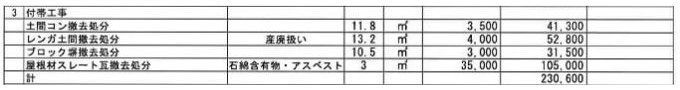

付帯工事費

建物本体の解体以外に付随して必要となる作業を指します。

これらの工事は建物を解体するだけでは完了しない場合や、解体に伴い撤去作業が必要な場合に行われます。

- ブロック塀やフェンス

- 門や門柱

- 庭木や植栽の伐採

- 庭石や池

- 物置やカーポート

- 建物の基礎部分

- 地下室や防空壕

他にも解体後の地面を平らにする「整地作業」や、古い建物に含まる可能性がある「アスベストの除去作業」、地盤が汚染されている場合は「汚染物質を除去する作業」などがあります。

付帯工事の種類はさまざまです。ぜひご自身の家にある何が付帯工事になるか探してみましょう。

たとえば立派な木がたくさん植えてある場合など、撤去する際に不安なことがあれば事前に解体業者に相談してみるのがオススメです。工事内容によって解体業者には得意分野があるため、業者選びの上で一つの目安になりますよ。

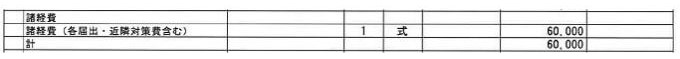

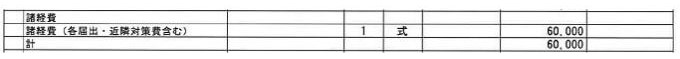

諸経費

直接的な工事費用以外にかかるさまざまな費用を「諸経費」と言います。

たとえば、解体業者は排出された産業廃棄物が適正に処理されたことを示す「マニフェスト伝票」を発行します。これは発行だけでなく5年間の保管も義務付けられているため、その管理費もかかります。また、工事に着手する7日前までに届け出る必要がある「建築リサイクル法工事届出」の作成や、保険の費用なども「諸経費」に含まれます。

解体業者によっては見積書の書き方が違うため、ご自身での見極めが重要です。中には見積書の項目を省いて「一式」と表記する場合があります。

もし「一式」の中に必要な項目が本当に入っているのか疑問に感じたら、解体業者に直接聞いてみるのが良いでしょう。しっかりとした解体業者であれば、項目についての説明が必ずあります。また工事を始める前に、「追加工事※」についての説明がある解体業者を選ぶのがオススメです。

追加工事とは

見積書には記載がなく、後から工事が追加になる場合を「追加工事」といいます。

たとえば、地中からコンクリートなどの埋設物が見つかった場合、撤去作業が必要となります。その際には業者から「追加工事(費用)が必要になる」という旨の連絡が入ります。

※クリックで詳細が読めます

追加工事が本当に必要かどうかは、工事を始めてから判明することがほとんどです。とくに地中埋設物などは、建物が残っている状態では判断が難しい場合があります。優良な解体業者であれば、事前に追加工事についての説明があるので安心してくださいね。

解体費用が払えない場合の対処法

自治体の補助金制度を利用する

補助金の条件

解体工事における自治体の補助金制度は、建物の解体費用の一部を自治体が補助してくれる制度です。主に、老朽化した建物の安全対策や景観改善、または地域の再開発を目的としています。補助金制度の内容は自治体によって異なります。

また支給額については自治体によって異なり、解体工事費の20%~50%ほどとされています。

- 申請者は建物の所有者である

- 申請者に税金の滞納がない

- 申請者は暴力団と密接な関係ではない

- 解体工事前の申請である

- 一定期間住んでいない空き家である

- 空き家をすべて解体する

- 自治体が指定した対象地域内の建物である

- 自治体指定の業者を使用する

上記の条件はあくまでも一例に過ぎないため、解体を予定している家がある地域の補助金制度を確認しましょう。

補助金制度の検索方法は、インターネットで「地名 解体 補助金制度」で調べるのが間違いないです。その自治体のホームページに補助金制度についての情報が載っていますよ。

なお補助金の交付申請は、解体工事前に行うことが必須です。

工事を開始してからの申請は基本的に認められていないため、必ず解体工事を始める前に申請しましょう。

補助金申請の流れ

まずは、条件の対象となるか自治体の公式サイトや窓口で補助金制度の詳細を確認します。次に、補助金申請書や建物の所有を証明する書類などを準備します。必要な書類については、自治体によって異なるので公式サイトで確認しましょう。

自治体の指定する窓口(建設課、都市計画課、空き家対策室など)に申請書類を提出します。窓口へ書類を持参または郵送が一般的ですが、電子申請を受け付けている自治体もあります。

審査に通過すると補助金交付が決定し、通知が届きます。(一ヶ月ほどかかる場合があります)

そして補助金交付の条件に沿った工事を実施し、工事完了後に実績報告を提出します。

手続きが完了次第、補助金が交付されます。なお、支払方法や時期は自治体によって異なります。

不動産を売却して費用を捻出する

解体費用を準備できない場合、家を解体せずにそのままの状態で売却する方法があります。

空き家の売却にかかる費用は以下となります。

- 仲介手数料

- 税金(譲渡所得)

- 印紙税(国税)

- 消費税

まずは複数の不動産会社に査定を依頼して、売却価格の目安を出してもらいます。提示された査定価格や不動産会社の対応を比較し、売却を依頼する会社を決めます。

売却を依頼したい不動産を決めた際には媒介契約を結びます。

不動産会社は、物件情報を広告やインターネットに掲載し、購入希望者を募ります。見学希望者が現地に訪れる際は、清潔感を保つよう掃除や片づけなどをして準備しておくことが大切です。購入希望者から提示された価格や条件を確認し、納得のいく内容で交渉しましょう。

不動産の買取とは

不動産会社に買主を探してもらう方法の「仲介」が一般的ですが、早く売却したい場合に適した「買取」といって、不動産会社が直接家を購入する方法もあります。

「買取」は空き家の取り壊しが必須な状態で、買い手が見つからない場合におすすめです。契約書を作成し、売主・買主双方が署名・捺印します。契約時には手付金が支払われます。

ただしデメリットとして、家をそのままの状態で売却する場合は解体して更地にしてから売るよりも買い手がつきにくいのが現状です。

※クリックで詳細が読めます

解体業者に相談して分割払いや減額交渉をする

分割払いの交渉方法

解体費用を一括での支払いが難しい場合は、解体業者に交渉して分割支払いする方法があります。支払い回数には明確な決まりはないため、解体業者との相談で支払い回数を決めましょう。

業者との初期対応が重要なため、誠実で丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。見積もり依頼時や現地調査時に、業者の対応を確認しつつ相談しやすい雰囲気を掴むことが大切です。

また交渉のタイミングは、見積もりの詳細が決まり正式に依頼する段階が適切です。その際、「分割支払いが可能であれば、ぜひ御社にお願いしたい」と伝えると、好意的に受け止めてもらいやすいでしょう。

分割支払いを依頼する際に、具体的な案を提示します。

- 契約時に着手金として〇〇円を支払い、残額を3回に分割して支払いたい。

- 解体工事完了後、6ヶ月以内に月々〇〇円ずつお支払いしたい。

無理のない支払い計画を提示することで、業者も安心して対応しやすくなります。

分割払いが可能になった場合、支払い条件を正式な契約書に記載してもらうようにしましょう。契約書には支払い回数、金額、期限を明記してもらい、後々のトラブルを防ぐことが大切です。

分割払いに対応してくれる業者は増えていますが、すべての業者が対応可能なわけではありません。事前に相談可能な業者を選びましょう。

減額交渉のポイント

解体費用を減額交渉するうえで大切なポイントは、「タイミング」と「誠実な態度」です。

交渉するタイミングは、契約前が基本です。

依頼をする前に、「解体工事をぜひ御社にお願いしたいのですが、実は予算が限られており…〇〇円ほどに調整していただけないでしょうか?」と伝えると効果的です。

単に「安くしてほしい」とだけ伝えるのではなく、御社だからお願いしたいとアピールしましょう。

減額交渉が成立した場合は、必ずその内容を契約書に明記してもらいましょう。曖昧なまま口約束だけにしておくと、トラブルの原因となる場合があります。

信頼できる業者と良好な関係を築くことが、工事を円滑に進めるための重要な要素となります。減額交渉では相手の立場を尊重しつつ、具体的な提案が成功のポイントです。

減額交渉は何となく気が引けてしまうかもしれませんが、業者への失礼な行為にはあたらないので安心してくださいね。

また、解体費用を抑えるための方法は以下の記事でより詳しく解説しています!

空き家を解体しないリスクについて解説

空き家をそのまま放置しておくと、高額な費用が発生したり周りの家とトラブルになったりする場合があります。

- 特定空き家に指定されるリスク

- 倒壊や損壊のリスク

- 近隣住民とのトラブルのリスク

こうしたリスクが大きな問題に発展する前に、空き家を早めに対処しましょう!

特定空き家に指定されるリスク

特定空き家とは「空き家対策特別措置法」に基づいて、自治体が「放置することで周囲に悪影響を及ぼす恐れがある」と判断した空き家を指します。

特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう

引用:空き家ワンストップ相談窓口|NPO法人 空家・空家管理センター

通常の空き家よりも管理が不十分で、周囲の住環境や安全に重大な問題を引き起こしている場合に該当します。

※クリックで詳細が読めます

衛生面の問題

不適切な管理により、害虫や害獣が発生している。

ゴミや廃棄物が放置されており、悪臭や汚染の原因となっている。

安全性の問題

建物の老朽化が進み、倒壊の恐れがある。

外壁や屋根材が崩落して周囲に危険を及ぼしている。

景観の問題

長期間放置されたことで、建物や敷地が荒れ果て地域の景観を著しく損なっている。

落書きや不法投棄が発生し、地域の美観や価値が低下している。

周辺環境への悪影響

近隣住民の生活や安全に支障を来している。

放置された状態が地域の生活環境に悪影響を与えている。

特定空き家によるリスクは、近隣だけでなく家の所有者側にもあります。

- 不動産としての価値が著しく下がる

売却や賃貸として活用するのが難しくなり、処分方法が限られる場合があります。 - 住宅用地に適用される固定資産税の軽減措置(最大1/6の減額)が受けられない

結果として固定資産税が6倍になる可能性があり、大きな経済的負担となります。 - 市区町村が適切な管理や解体を勧告・命令する場合がある

指示に従わない場合、過料(罰金)が科されることもあります。所有者が命令に従わない場合、行政が代わりに建物を解体または修繕し、その費用を所有者に請求します。解体費用は高額になるため、対応が遅れるとさらなる負担となります。

年々、使用目的のない空き家の急増により取り締まりが厳しくなっています。空き家に対する特別措置法が今後も法改正する可能性があるので、空き家をどうすべきか考えることが大切です。

倒壊や損壊のリスク

空き家を放置した場合、建物の老朽化が起こります。

誰も家の手入れ(長期間換気や管理など)が行われないと、湿気が溜まりカビが発生します。とくに木造住宅では、放置するとシロアリなどの外注が侵入し、建物の構造が破壊される恐れがあります。さらに外壁や屋根材が剥がれたり、塗装が剥離したりして、建物の見た目や耐久性が悪化します。加えて老朽化した建物は、劣化した配線による火災が起こる場合もあります。

そして地震や台風などの自然災害が起こった場合、老朽化した建物は耐震性が著しく低下しているため小規模な地震でも倒壊する可能性があります。とくに古い木造建築では、基礎の腐食や柱の劣化が進行している場合が多いです。

また強風や豪雨により屋根や外壁が剥がれ落ち、建物全体が崩れる恐れがあります。強風で建材が飛散した際に、近隣住民や物件に被害を与える危険があります。

家の倒壊により怪我をしてしまった人に対する責任は、「被相続人の家を現に占有していたか」によって異なります。

倒壊した家に住んでいた場合は損害賠償責任を負う可能性がありますが、そこには住んでおらず手入れなどもしていない場合には管理責任に問われることはありません。

相続放棄して「相続財産管理人の選任」をしている場合は、管理義務がないから責任を負う必要はありません。ただし、相続放棄しただけでは責任を負う場合もあるから注意が必要です。

近隣住民とのトラブルのリスク

放置された空き家は景観の悪化や周囲の荒廃を招き、近隣住民に悪影響を及ぼす可能性があります。長期間手入れがされない庭や敷地は雑草や枯れ木で覆われ景観を損なうだけでなく、空き家の状態であると周囲に知られやすくなります。その結果、ゴミが不法投棄されるなどの問題が発生しやすくなります。さらに、放置されたゴミや食品が腐敗し、悪臭や衛生被害をもたらします。

こうした状況が続くと、周辺の生活環境や街全体のイメージが悪化し、不動産価値の低下や新規住民の減少につながる恐れがあります。

また、空き家の放置は害虫や野生動物の繁殖を助長し、深刻な衛生問題を引き起こす場合もあります。害虫が巣を作ったり、ネズミや野良猫が住み着いたりして、糞尿による悪臭や病原菌の拡散が発生する可能性があります。

これらの問題は近隣住民の健康被害につながるだけでなく、清掃や害虫駆除の負担が発生し近隣トラブルの原因となる場合もあるため注意が必要です。

地域の治安の悪化にもつながり、不審者や犯罪者が隠れる場所として空き家を利用してしまうなんてことも。こうなる前に、空き家をどうするか考える必要があります。

信頼できる解体業者の選び方【5つのポイント】

- 解体工事業者の登録や許可の有無を確認する

- 過去の実績や口コミを調べる

- 複数の業者から見積もりを取り、比較検討する

- 見積書の内訳を詳細に確認する

- アフターフォローや保証制度を確認する

ポイント1:解体工事業者の登録や許可の有無を確認する

解体工事を請け負う業者には、「解体工事業登録」や「建設業許可」の登録制度があります。

「解体工事業登録」は解体工事を行う際に必要な制度で、工事を実施する地域を管轄する都道府県知事への登録が義務付けられています。

「建設業許可」は、一定規模以上の建設工事(解体工事を含む)を請け負うために必要な許可です。この許可を取得することで、業者が法的に適正な設備や管理体制を整えていると証明できます。

また「産業廃棄物収集運搬許可」を持つ業者は、廃棄物を適切に収集し安全に運搬できます。この許可を取得している業者であれば不法投棄をしている可能性が低いため、安心して依頼できる基準の一つとなります。

「建設業許可」や「産業廃棄物収集運搬許可」を取得している解体業者に依頼したほうがいいんだね!もし気になる解体業者がある場合は、下にある国交省の建設業者検索サイトから確認できるよ。

ポイント2:過去の実績や口コミを調べる

解体業者のこれまでの工事実績を確認することも、業者選びの重要なポイントです。解体業者のホームページに掲載されている施工事例の写真を参考にすると、実際の工事の様子が分かります。もしホームページがない場合は、Googleマップの口コミや口コミサイトの評判をチェックするのも良いでしょう。

また、業者紹介サイトを活用するのも有効な方法です。紹介業者を通じて信頼できる業者を効率的に見つけられるだけでなく、交渉や手続きのサポートを受けながら安心して解体工事を依頼できるというメリットがあります。

ポイント3:複数の業者から見積もりを取り、比較検討する

「優良な解体業者を見つけたから、すぐにここへ工事を依頼しよう」と即決したくなりますよね。ですが、複数の業者で見積書を比較すると3つのメリットがあります。

- 見積もりの相場を把握できる

- サービス内容の比較ができる

- 工期や対応の柔軟性が確認できる

もし業者を比較せずに一社だけで決めてしまうと何かしらの問題があった場合に、無事に工事が完了しないリスクがあります。リスクを減らすためにも、複数の業者を見てから解体工事を依頼するのが大切です。

さらに他社と比較して過剰なコストやムダな費用が含まれていないかを確認できるので、安心につながりますよね。

ポイント4:見積書の内訳を細かく確認する

見積書によっては、細かく項目を設けて記載しているものもあれば、中には「一式」とだけ書かれて何の作業にどれだけの費用がかかっているのか判断できない場合もあります。

見積書の項目に不明な点があれば業者に質問したり、各項目の内訳の詳細を説明してもらったりすることが大切です。不明なままにしておくと、費用の目的が分からないまま不安を抱えた状態で工事を依頼することになりかねません。

見積書の内訳については、「解体費用の内訳」で詳しく解説しています。

ポイント5:アフターフォローや保証制度を確認する

工事の際のトラブル対応について、工事を依頼する前にしっかりと確認しておくべきです。解体工事中に事故が発生したり、隣接する壁などを損壊してしまったりした場合、損害賠償請求の対象となる可能性があります。そのため損害賠償保険に加入しているか、もしトラブルが起こったときにはどう対処しているかを事前に確認しておくと良いでしょう。

ただし、解体工事の際に発生する「騒音」「粉塵」は保険適用外となるので注意が必要です。そのため業者がどのような対策を講じているかについて確認しておくと安心です。

また工事前には近隣住民への挨拶を行い、トラブルの発生を未然に防ぐことをオススメします。

【相続放棄】家の解体に関するよくある質問

相続放棄をしたら家を解体する義務は免れる?

相続放棄をした場合の管理義務は、被相続者の家に関わっていたかで異なります。

相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負う。

引用:民法・不動産登記法部会資料 財産管理制度の見直し(相続の放棄をした者の義務)

このため、被相続人の家に住んでおらず家の手入れをしていなかったなど関係がなかった場合は、管理義務はありません。

ただし相続放棄後は相続財産管理人を選任し、家の管理や解体を行うことが一般的です。

相続放棄した空き家を解体してもいいの?

相続放棄が認められた後、相続財産を使うことは禁止されています。よって、解体工事をすることはできません。

第921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

引用:民法第921条|WIKIBOOKS

- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

- 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

- 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

財産を内緒で隠し持っていたり、消費したりすることは「単純承認」とみなされます。その場合、相続放棄が無効になる可能性があるので注意が必要です。

相続人がいない場合は相続財産管理人が選任され、その管理人が解体工事を行います。また解体費用は、相続財産から支払われます。

まとめ:相続放棄した家、相続した家の対処法

家の解体は、相続するかしないかで費用の負担先や対処法、必要な手続きが大きく異なります。次の5つのポイントをおさえて、誰も使わなくなった家をどうするか考えてみましょう。

- 1.相続人の有無で空き家の対処方法は異なる

-

家の解体費用は相続人がいる場合は相続人が、相続人がいない場合は相続財産管理人が負担するのが一般的です。また特別縁故者に該当する場合も負担します。

- 2.相続人がいない場合は相続財産管理人が家を解体する

-

相続を放棄した場合、相続財産である家を自ら解体することはできません。代わりに相続財産管理人が家の解体を実施しますが、そのためには相続財産管理人の選任手続きが必要です。

- 3.空き家は放置せず、早めの対処を

-

空き家を放置していると倒壊の危険や近隣トラブル、不審者の侵入など、さまざまな問題に発展する可能性があります。こうしたトラブルを防ぐためにも早めの対処が重要です。

- 4.空き家の対処法を幅広く検討しよう

-

解体費用が払えない場合は、補助金の活用や空き家の売却を検討するのも一つの方法です。また解体業者に値段交渉すれば希望に近い金額で解体工事ができる可能性があるので、試してみるのもよいでしょう。

- 5.信頼できる解体業者を選ぼう

-

優良な解体業者を見つけるには、複数社を比較して実績や対応内容を確認することが大切です。最初から一社に絞らずに比較することで、ご自身の希望に合った業者を選べます。

まずはご自身がどのケースに当てはまるのか、何の手続きが必要なのかを確認することが大事です。この記事を参考に、空き家の問題をスムーズに解決していきましょう!

解体工事で失敗しない!

中野達也監修 完全ガイド

私、中野が監修した全51ページの完全マニュアル&解説動画を、今だけ無料でプレゼント中!

個人情報は厳重に保護。いつでも解除可能で安心です。

ガイドのお受け取り方法を

お選びください

コメント