この記事の案内人・編集長

稲垣 瑞稀

実家の解体で後悔する方の多くは、正しい知識が不足しているために「知っていれば防げた失敗」を経験しています。

そこで今回は実家の解体で失敗しないために必要な知識を、古くなった一般住宅の解体に数多く携わってきた「あんしん解体業者認定協会」全面監修のもと網羅的にお伝えします。

これらを最初に知っておくだけで、数十万円以上の損失や精神的な負担を大きく軽減できるでしょう。

- 実家の解体費用相場がわかる。木造30坪で約102万円~の相場を解説。

- 罰金1,000万円の不法投棄を回避する、悪徳業者の見分け方と「マニフェスト」の要点。

- 知らないと罰金30万円も。2023年10月からのアスベスト調査義務化の注意点。

- 解体後に固定資産税が最大6倍になる罠と、「改正空家法」のリスクを回避する知識。

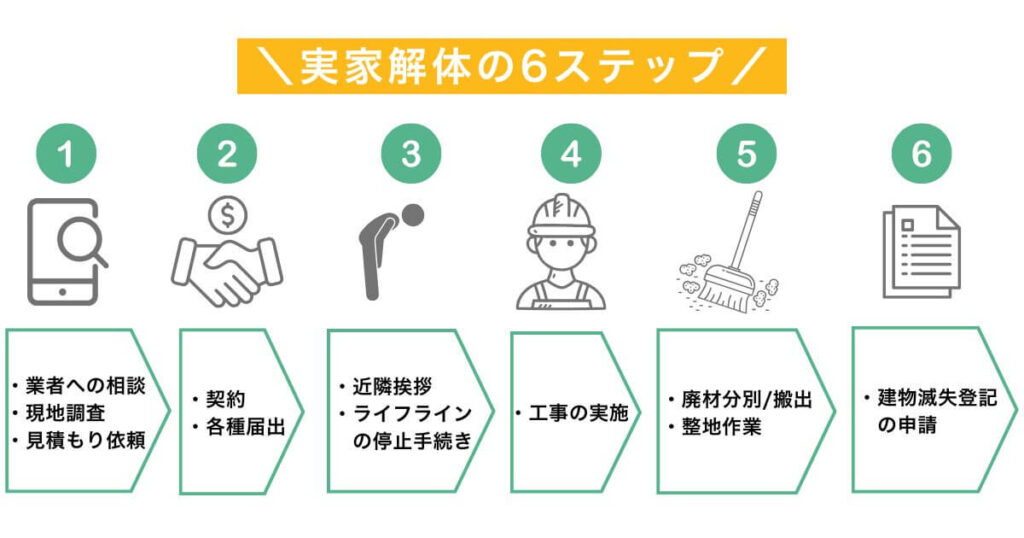

- 業者探しから「建物滅失登記」まで、迷わず進めるための全6ステップの具体的な流れ。

監修者

監修者 現場解説

現場解説一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー

初田 秀一(はつだ しゅういち)

解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。

運営責任者

運営責任者「スッキリ解体」編集長

稲垣 瑞稀(いながき みずき)

解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。

執筆

執筆「スッキリ解体」専属ライター

馬場 美月(ばば みづき)

「解体工事の準備から完了まで、初めての方でも迷わないよう、一つずつ丁寧に解説します。」

「初心者にもわかりやすく」をモットーに、解体工事の全工程をステップバイステップで解説する記事を得意とするライター。毎週の専門勉強会で得た知識や業者様へのインタビューを元に、手続きの流れや専門用語を図解なども交えながら、読者が迷わずに理解できる記事作りを心がけている。

解体工事で失敗しない!

中野達也監修 完全ガイド

全51ページの完全マニュアル&解説動画を、今だけ無料でプレゼント中!

個人情報は厳重に保護。いつでも解除可能で安心です。

ガイドのお受け取り方法を

お選びください

なぜ今「実家じまい」が必要?空き家を放置する3大デメリット

そもそも、なぜ実家の解体、いわゆる「実家じまい」を検討する必要があるのでしょうか。思い出の詰まった家をそのままにしておきたい気持ちは誰もが持っていますが、空き家を放置することには、想像以上に大きなデメリットが伴います。

1. 終わりのない維持費の発生

誰も住んでいなくても、土地と建物がある限り「固定資産税」は毎年かかり続けます。また、庭の草木の手入れや最低限の修繕など、定期的な管理にも手間と費用が必要です。

2. 資産価値の低下

人が住まなくなった家は、換気不足やメンテナンスの遅れから驚くほど早く老朽化が進みます。いざ売却しようと思った時には、資産価値が大きく下がってしまうケースも少なくありません。

3. 「特定空家」に指定されるリスク

倒壊の危険があったり、衛生上・景観上の問題があったりする空き家は、行政から「特定空家」に指定されるおそれがあります。そうなると、税金の優遇措置が解除(固定資産税が最大6倍に)されるだけでなく、行政からの指導や解体命令、最終的には行政代執行による強制解体と費用請求に至るリスクがあります。

これらのデメリットから、親が施設に入所した、誰も実家を引き継がない、維持費の負担が重いといった状況に直面した時が、実家じまいを具体的に考えはじめるタイミングと言えるでしょう。

実家の解体で後悔する人の3つの共通点とは?

実家の解体で後悔する方には共通点があります。多くは、事前に知っていれば防げた失敗ばかりです。まずは、特に注意しておきたい代表的なポイントを3つご紹介します。

1. 費用相場を知らずに高額請求される

最も多い注意点が、費用に関するものです。

解体費用の適正な相場を知らないまま、最初に見積もりを取った1社の言い値を鵜呑みにして契約してしまうケースが後を絶ちません。「知り合いの業者だから安心」といった思い込みも危険信号です。適正価格を知らないことは、不当な利益を得ようとする業者にとって格好の的です。

2. 手続きの不備で近隣トラブルに発展する

次に多いのが、手続きや配慮の不足による近隣トラブルです。

解体工事には、騒音や振動、埃がつきものです。そのため、工事前の丁寧な挨拶まわりは、円満な工事を進める上で絶対に欠かせません。しかし、これを怠ったり、業者に任せきりにしたりした結果、「聞いていない」「うるさくて迷惑だ」といったクレームに発展することがあります。

「両親がお世話になったご近所さんに、これ以上迷惑はかけられない」という気持ちは、皆さん同じはずです。金銭以上に、一度こじれた人間関係の修復は難しいということを、心に留めておくべきでしょう。

3. 業者選びを間違えて追加費用や不法投棄に遭う

そして、最も深刻な事態に繋がりかねないのが、業者選びの失敗です。

「とにかく安く済ませたい」という気持ちから、見積もり金額の安さだけで業者を選んでしまうのは非常に危険です。安すぎる見積もりの裏には、後から法外な追加費用を請求する、あるいは解体で出た廃棄物を山中などに不法投棄するといった悪質な手口が隠れている可能性があります。

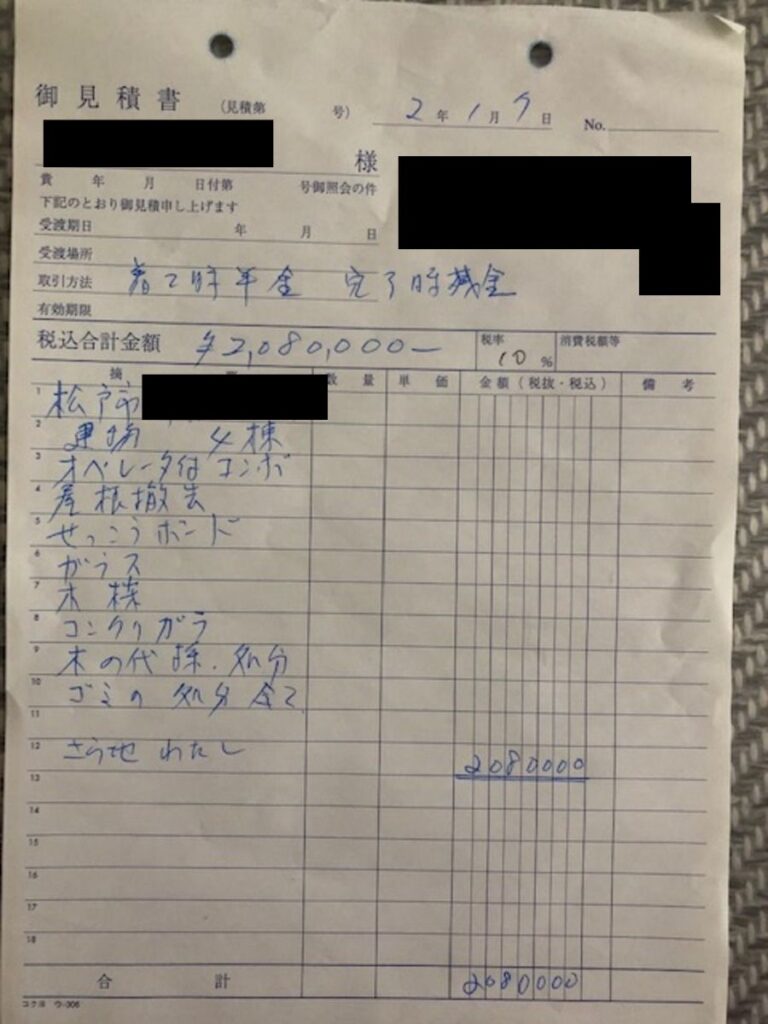

【初田理事に聞いた】安さで選んだ業者から80万円の追加請求を受けた実例

ここからは、解体工事の現場経験と顧客対応の双方に精通し、業者トラブルの相談にも多数対応してきた『あんしん解体業者認定協会』の初田理事へのインタビューです。悪質業者の手口や実際のトラブル事例について詳しく伺いました。

現場解説

現場解説

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー

初田 秀一 (はつだ しゅういち)

解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。

稲垣:業者選びに失敗したことで、実際に高額な追加費用を請求されたケースはあるのでしょうか?

理事 初田秀一

理事 初田秀一はい。今回ご紹介するAさんのケースは、まさにその典型です。

Aさんは、複数の紹介業者から3社の相見積もりを取り、その中で一番安かった業者に解体を依頼しました。その金額は、なんと最高値の業者よりも50万円も安かったそうです。Aさんは「これで費用を抑えられた!」と安心していました。

ところが、工事完了後、事態は一変します。突然、業者から「見積もりとは別に廃材処分費として80万円がかかる。支払わなければゴミはそのまま置いていく」と高額な追加費用を請求されました。

Aさんは「追加費用は一切ないと聞いていたはずだ!」と反論しましたが、業者は「そんな話はした覚えがない」と主張。しかも契約書は交わされておらず、見積もりも手書きで内容も不明瞭だったため、Aさんの主張を証明するものは何もありませんでした。

この後、当協会に登録している別の業者が工事を引き継ぎ、この問題は無事に解決しました。ただ、Aさんは一時的に50万円の節約になったと思ったものの、結果的には高額な費用を支払う寸前まで追い込まれる事態となりました。

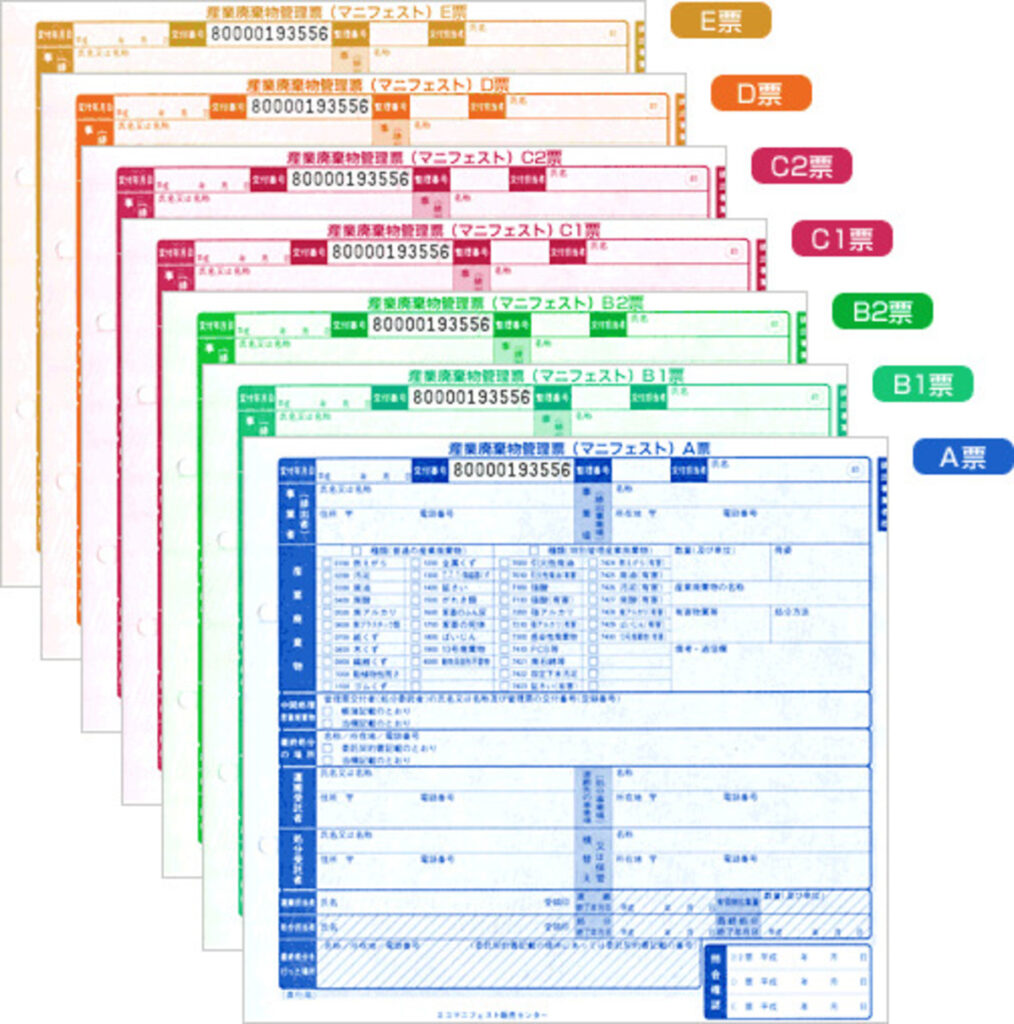

【初田理事に聞いた】不法投棄のリスクから身を守る方法

では、施主として不法投棄のリスクから身を守り、「監督責任を果たした」と証明するためには何をすべきなのでしょうか? これについても初田理事に詳しく伺いました。

理事 初田秀一

理事 初田秀一不法投棄から身を守るには、工事完了後に業者からもらう「マニフェスト」の写しが鍵です。これは、解体ゴミが「どこから出て、どこへ運ばれ、どう処分されたか」を証明する、産業廃棄物のパスポートです。

初田理事によると、このマニフェストを確認する際に、私たち素人でも「これだけは絶対にチェックすべき!」という3つのポイントがあると言います。

マニフェスト確認!3つの鉄則

- 「排出事業者」欄は、自分の現場か?

まず、あなたの実家の住所が正しく記載されているかを確認します。 - 「処分場」欄は、どこになっているか?

廃棄物がどこへ運ばれ、処分されたのかが記載されています。 - 「廃棄物の種類・数量」は何か?

「何のゴミが、どれくらいの量で」処理されたかを確認します。

さらに、一般的な30坪程度の木造家屋の場合、マニフェストは「木くず」「コンクリートがら」「混合廃棄物」など、種類ごとに発行されます。そのため、全体で少なくとも15枚から30枚ものマニフェストが発行されるのが普通だと初田理事は語ります。

理事 初田秀一

理事 初田秀一もし業者から1枚しか渡されなかったら、全体の処理を証明するには不十分です。特に「木くず」と「コンクリートがら」のマニフェストがないのは、リサイクル法の観点からもおかしいと考えた方が良いでしょう。

最終的に「E票(イーひょう)」という伝票が手元に返ってくれば、全ての処理が適正に完了した証明となります。

業者に「任せきり」にせず、あなたの目でマニフェストをしっかり確認することが、何よりも安心への第一歩となることを覚えておきましょう。

【費用】実家の解体費用相場は?知らないと損する内訳と節約術

ここでは、費用相場と、悪質な業者に騙されないための見積書チェックポイントを徹底的に解説します。

構造別(木造・鉄骨)の解体費用相場を坪数ごとに解説

まず、解体費用の大まかな目安を把握しましょう。費用は主に建物の構造(木造、鉄骨造など)と広さ(坪数)によって決まります。以下に、一般的な構造別の坪単価と、坪数ごとの費用相場をまとめました。

| 構造 | 坪単価の目安 | 30坪の費用相場 | 40坪の費用相場 | 50坪の費用相場 |

| 木造 | 3万4,090円 | 102万2,700円~ 132万9,510円 | 136万3,600円~ 167万410円 | 165万7,300円~ 195万5,614円 |

| 軽量鉄骨造 | 3万8,917円 | 116万7,510円~ 151万7,763円 | 155万6,680円~ 190万6,933円 | 194万6,400円~ 229万6,752円 |

| 鉄骨造 | 4万9,102円 | 147万3,060円~ 191万4,978円 | 196万4,080円~ 240万5,998円 | 257万5,350円~ 303万8,913円 |

| RC(鉄筋コンクリート)造 | 5万9,169円 | 177万5,010円~ 230万7,591円 | 236万6,760円~ 289万9,281円 | 342万7,150円~ 404万4,037円 |

※上記の坪単価データは、監修の「あんしん解体業者認定協会」が保有する、2020年~2024年に集計した30,000件以上の見積もりデータを基に算出したものです。

※この表はあくまで平均相場です。実際の費用は、建物の立地(道が狭いなど)、アスベストの有無、庭石やブロック塀の撤去といった「付帯工事」によって大きく変動します。正確な金額を知るためには、必ず複数の業者から現地調査の上で見積もりを取ることが不可欠です。

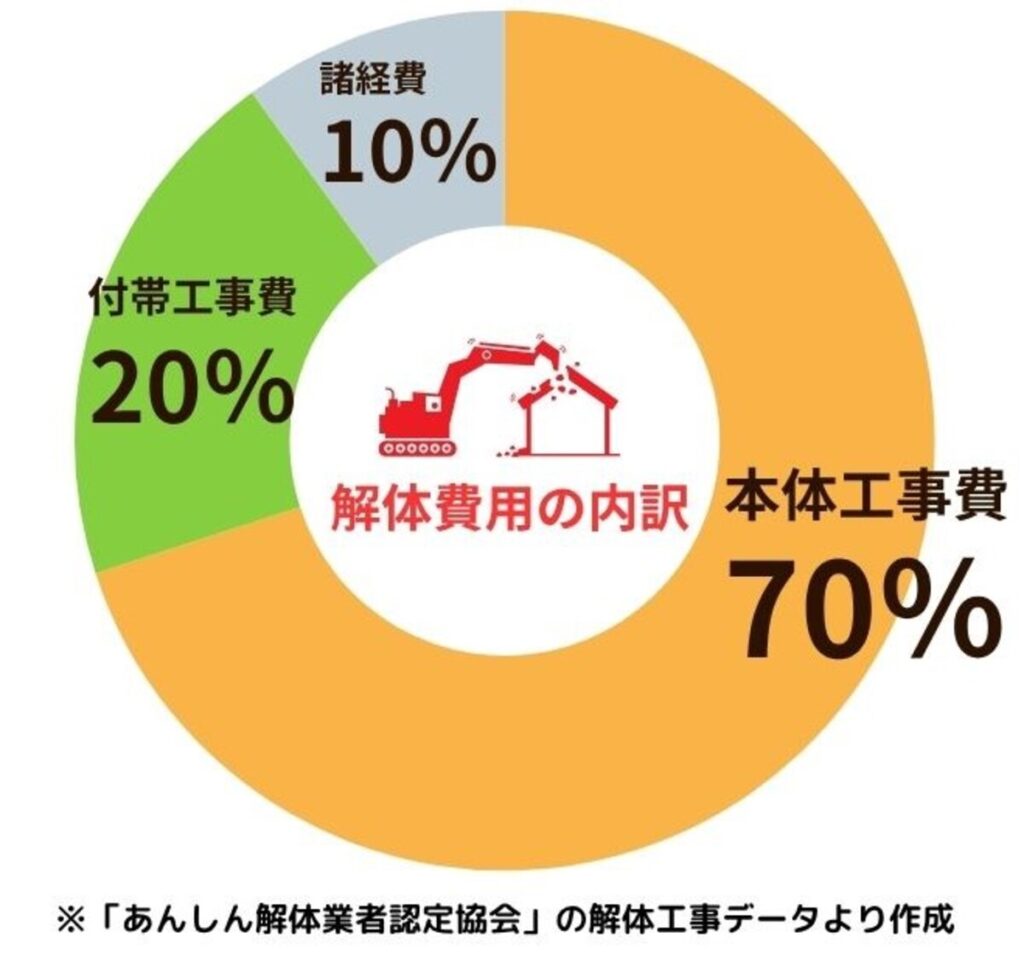

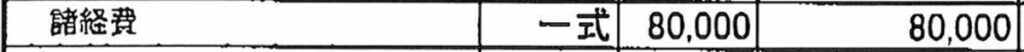

見積書で必ず確認すべき費用の内訳【本体工事・付帯工事・諸経費】

優良な業者の見積書は、内訳が細かく記載されています。逆に、「解体工事一式」といった大雑把な見積もりを出す業者には注意が必要です。見積書では、必ず以下の3つの項目が明確に分けられているか確認してください。

- 本体工事費

建物そのものを取り壊すための費用です。足場の設置や養生シートなどもここに含まれます。

- 付帯工事費

建物本体以外を撤去するための費用です。ブロック塀、カーポート、庭木、浄化槽の撤去などが該当します。ここが「一式」になっていると、後から追加請求される原因になりがちです。

- 諸経費

工事車両の駐車場代、官公庁への届出費用、損害賠償保険料、現場管理費などです。全体の10%〜20%程度が一般的とされています。

これらの内訳をしっかり確認し、不明な点は必ず質問することが、不当な請求から身を守る第一歩となります。

【重要】高額になりがちな費用と法定義務(アスベスト・地中埋設物)

当初の見積もりに含まれていない費用で、あとから「えっ、こんなにかかるの?」と驚くことがあります。特にアスベストについては、最近法律が厳しくなっていて、「知らなかった」では済まされない状況です。

【最重要】2023年10月〜 アスベスト調査は「法定義務」です

まず、アスベストとは天然の鉱物繊維で、かつては耐火性や断熱性のため建材に多く使われていました。しかし、吸い込むと健康に深刻な影響を及ぼすことが分かり、現在は使用が厳しく規制されています。

そんなアスベストが建物に含まれているかどうかを調べる「事前調査」が、2023年10月から法律で義務化されました。この調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行わなければならず、無資格者による調査は法律違反です。

地中埋設物の撤去費用

解体工事を進めて初めて、地面の下からコンクリートのがれきや古い浄化槽、井戸などが見つかることがあります。これらは見積もりの段階で予想が難しく、撤去には追加費用がかかるのが一般的です。

残置物処分費

家の中に残った家具や家電などの「残置物」は、基本的に解体費用には含まれていません。もし業者に処分をお願いすると、別途で費用がかかることが多いので、その点は頭に入れておきましょう。

信頼できる業者なら、こうした追加費用のリスクについても、契約前にきちんと説明してくれます。もしも追加料金が発生する可能性があるなら、どんな場合にいくらくらいかかるのかを、書面でしっかり確認しておくのが安心です。

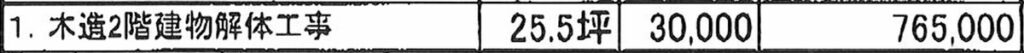

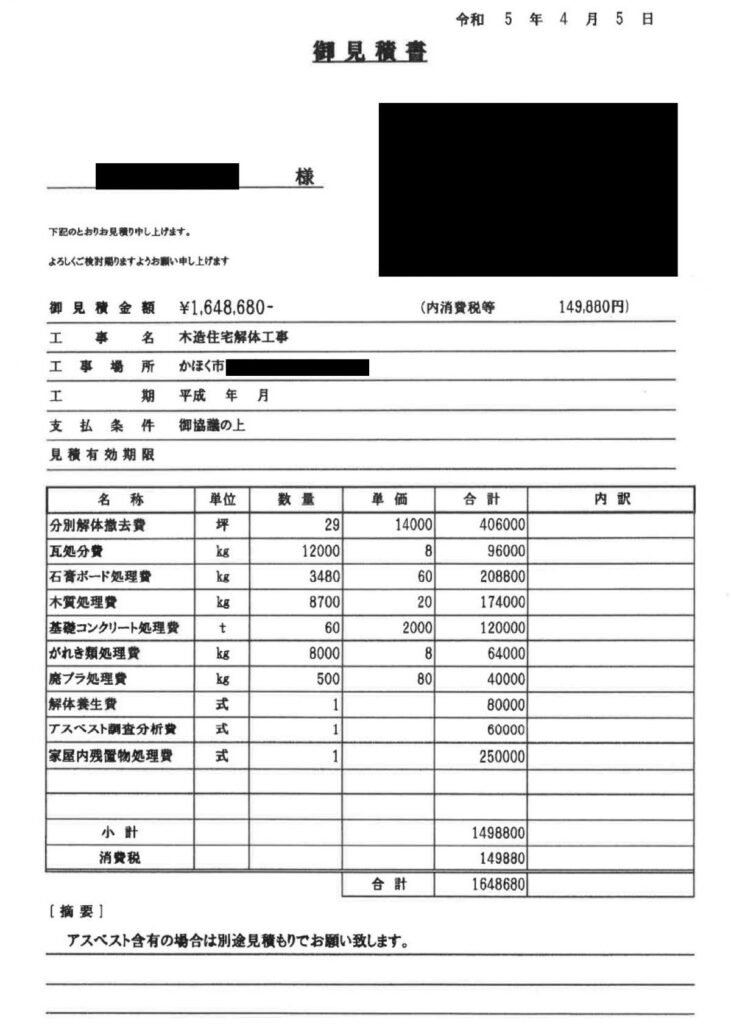

実家解体の見積もり実例

それでは、実家の解体費用の目安をより具体的にイメージしていただくために、実際の見積書の一例をご紹介します。

石川県かほく市-29坪の木造2階建て住宅

本体工事費:118万8,800円

付帯工事費:25万円

諸経費:6万円

消費税:14万9,880円

→総額は税込164万8,680円です。

詳細を見る

| ▼見積項目一覧 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 見積項目 | 数 量 | 単 位 | 単価 | 金額 |

| 分別解体撤去費 | 29 | 坪 | 14,000 | 406,000 |

| 瓦処分費 | 12,000 | kg | 8 | 96,000 |

| 石膏ボード処理費 | 3,480 | kg | 60 | 208,800 |

| 木質処理費 | 8,700 | kg | 20 | 174,000 |

| 基礎コンクリート処理費 | 60 | t | 2,000 | 120,000 |

| がれき類処理費 | 8,000 | kg | 8 | 64,000 |

| 廃プラ処理費 | 500 | kg | 80 | 40,000 |

| 解体養生費 | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 |

| アスベスト調査分析費 | 1 | 式 | 60,000 | 60,000 |

| 家屋内残置物処理費 | 1 | 式 | 250,000 | 250,000 |

| 総額(税込):164万8,680円 | ||||

| ▼見積項目一覧 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 見積項目 | 数 量 | 単 位 | 単価 | 金額 |

| 分別解体撤去費 | 29 | 坪 | 14,000 | 406,000 |

| 瓦処分費 | 12,000 | kg | 8 | 96,000 |

| 石膏ボード処理費 | 3,480 | kg | 60 | 208,800 |

| 木質処理費 | 8,700 | kg | 20 | 174,000 |

| 基礎コンクリート処理費 | 60 | t | 2,000 | 120,000 |

| がれき類処理費 | 8,000 | kg | 8 | 64,000 |

| 廃プラ処理費 | 500 | kg | 80 | 40,000 |

| 解体養生費 | 1 | 式 | 80,000 | 80,000 |

| アスベスト調査分析費 | 1 | 式 | 60,000 | 60,000 |

| 家屋内残置物処理費 | 1 | 式 | 250,000 | 250,000 |

| 総額(税込):164万8,680円 | ||||

解体費用を賢く抑える3つの方法

高額になりがちな解体費用ですが、賢く抑える方法も存在します。ただし、安さだけを追求するのは危険です。あくまで「適正価格の範囲内で賢く節約する」という視点を忘れないでください。

自分でできる不用品処分は済ませておく

家の中の家具や家電は、できる限り自分で処分しましょう。自治体の粗大ごみ回収を利用したり、リサイクルショップに売ったりすることで、業者に依頼する処分費用を節約できます。

複数の業者から相見積もりを取る

これは節約術であると同時に、悪徳業者を見抜くための鉄則です。最低でも3社から見積もりを取り、金額だけでなく、工事内容や担当者の対応を比較検討しましょう。

ちなみに、以下の記事では実家の解体で相見積もりをした結果、解体費用を77万2,360円も節約できた実例をご紹介しています。

補助金制度を活用する

自治体によっては、老朽化した空き家の解体に補助金を出している場合があります。お住まいの市区町村のホームページで「空き家 解体 補助金」などと検索し、活用できる制度がないか確認してみることをオススメします。

【手続き】実家の解体手順を6ステップで完全ガイド

実家の解体工事は、次の6ステップで進められるのが一般的です。

- 解体工事が本当に必要か話し合い、決定する

- 解体業者を探して契約する

- 着工前の準備・届け出を行う

- 着工準備をする

- 工事が行われる

- 作業が終了する

それでは、それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。

ステップ1:解体工事が本当に必要か話し合い、決定する

まずは家族や関係者と解体の必要性を話し合い、建物の構造や解体範囲を確認しましょう。土地売却やリフォーム、借地返却など目的によって解体の進め方が変わるので注意が必要です。事前に境界線や残す設備の確認も忘れずに。

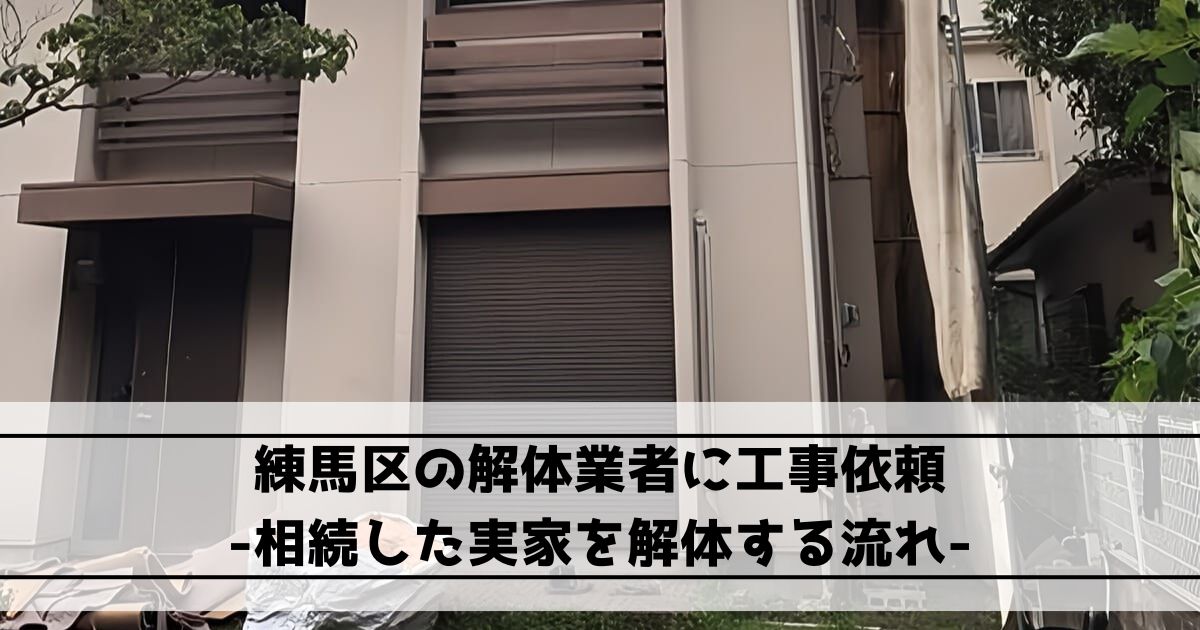

ステップ2:解体業者を探して契約する

解体業者はインターネットで調べて相見積もりを取り、ホームページ・口コミ・連絡の取りやすさ・行政処分歴を確認します。現地調査で詳細をすり合わせて見積書を比較検討し、内容・保険・許可の有無などを確認した上で契約します。

▼現地調査の様子

ステップ3:着工前の準備・届け出を行う

解体前に不用品をどこまで片づけるかを解体業者と確認し、ライフラインの停止手続きを行います。官公庁への届け出は解体業者が代行する場合が多いので確認し、着工1~2週間前に近隣挨拶をしてトラブル防止に努めます。

また、工事の1週間から10日前くらいには近所の方へ挨拶にまわります。業者が主体で行うことが多いですが、あなたも一緒に行くと誠意が伝わりやすいですよ。工事の期間や内容、連絡先を書いた紙と、タオルや洗剤などのちょっとした手土産を持っていくのが一般的です。両隣、向かいの家、裏の家の最低3軒は忘れずに。

▼工事前の挨拶回りの様子

ステップ4:着工準備をする

解体現場には法令で定められた資格や連絡先などの看板設置が義務付けられています。作業スペースや搬入経路が狭い場合は、敷地内の塀や庭木を先に撤去し、重機が敷地内で安全に作業できる環境を整えます。

ステップ5:工事が行われる

工事開始後はまず足場組立と仮設養生を設置し、安全対策と飛散防止を行います。続いてアスベスト除去や屋内残置物、内装撤去を手作業で進め、その後屋根材・外壁を丁寧に撤去します。躯体解体は重機で品目ごとに分別しながら行い、最後に基礎や地中埋設物、外構の撤去を実施します。

ステップ6:作業が終了する

解体後は廃材を撤去し土地を平らに整地、現地で仕上がりを確認して問題がないかチェックします。請求書が届いたら支払いを行います。

そしてもう一つ大事なのが、「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」の申請です。建物がなくなってから1ヶ月以内に法務局で手続きを行う義務があり、忘れてしまうと10万円以下の過料(罰金)が科されることもあります。

【業者選び】実家の解体で後悔しないための優良解体業者の見分け方

実家の解体工事の成功は、9割が「業者選び」で決まると言っても過言ではありません。ここでは悪徳業者を避け、本当に信頼できる優良業者を見分けるための4つのポイントを解説します。

ポイント1:許可証・登録・保険の有無

解体工事を行うには、建設業許可(解体工事業)または解体工事業登録が法的に義務付けられています。これらの許可や登録がない業者は、いわゆる「もぐり」の違法業者であり、絶対に契約してはいけません。また、万が一の事故に備え、損害賠償責任保険に加入しているかも必ず確認してください。

許可と登録、どっちが必要?

この2つの許認可には、請け負える工事金額に明確な違いがあります。

- 解体工事業登録: 請負金額が500万円未満(税込)の工事のみ可能

- 建設業許可(解体工事業): 請負金額500万円以上(税込)の工事に必須

「建設業許可」の方が取得要件が格段に厳しく、会社の技術力や経営状態の信頼性が高いと言えます。見積金額が500万円を超えるのに「登録」しか持たない業者は違法です。必ず確認しましょう。

なお、業者の許可情報は【国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム】で確認できます。

ポイント2:実績と専門性(特にアスベストや相続案件)

解体業者を選ぶ際、これまでの施工実績は非常に重要です。特に、あなたの実家と同じような条件(木造、住宅地、古い家など)での経験が豊富かを確認しましょう。

また、古い実家の解体では、以下の専門知識が求められることが少なくありません。

- アスベストの有無とその適切な処理

- 相続が絡む場合の複雑な手続きへの対応

こうした専門的な知識と経験を持つ業者を選ぶことが、トラブルなくスムーズに工事を進める鍵となります。

【初田理事に聞いた】現地調査で担当者の実力を見抜く質問

稲垣:許可証や見積書以外から判断できる、良い業者の「本質的な見極め方」はありますか?

理事 初田秀一

理事 初田秀一実は、現地調査のときの何気ない会話にこそ、業者の「本質」が表れます。ちょっとした質問をするだけで、経験値や誠実さが見えてきますよ。

【技術力】「どこから重機を入れますか?」「どこにトラックを止めますか?」

まず、技術力を見抜くには、具体的な工事計画について質問してみましょう。

理事 初田秀一

理事 初田秀一この質問は、まさに経験がものを言う部分です。敷地の形状や前面道路の幅などを瞬時に判断し、スムーズな工事計画を提示できるかどうか。明確な答えが返ってくるなら技術力が高いと期待できます。

【誠実さ①】「挨拶回りはどの範囲まで行いますか?」

次に、会社の誠実な姿勢が表れるのが近隣対応です。

理事 初田秀一

理事 初田秀一両隣、真裏、真向かいの4軒への挨拶は最低限のマナー。誠実な業者なら「トラック駐車で影響出る家にも説明に行く」など、プラスの配慮を示すでしょう。どこまで配慮してくれるか、事前に確認しておきましょう。

【誠実さ②】追加費用の可能性を正直に話してくれるか?

理事 初田秀一

理事 初田秀一「追加費用は一切かかりません」という言葉は、一見魅力的に聞こえます。しかし安易にそう言い切る業者には、むしろ注意が必要です。

優良な業者は、「建物の基礎の下から予期せぬ障害物が出てきた場合、撤去にこれくらいの費用がかかる可能性があります」というように、見えない部分の潜在的なリスクと、その場合の費用目安を正直に説明してくれます。リスクを隠さず、誠実に向き合ってくれるかどうかが重要な見極めポイントです。

【経験値】「この建物は増築されていますか?」

逆に、担当者側から建物の構造に関わる専門的な質問をされたら、それは経験豊富な担当者である可能性が高いサインです。

理事 初田秀一

理事 初田秀一ただ建物の大きさを見るだけでなく、解体に影響する細かな違いにまで目を配れるのは、場数を踏んできた証と言えるでしょう。

口コミ・評判の正しい見方

インターネット上の口コミや評判も、業者選びの参考になります。ただし、情報を鵜呑みにするのは危険です。良い評価ばかりが並んでいる場合は、サクラの可能性も疑いましょう。見るべきは、「具体的なトラブル事例と、それに対して業者がどう対応したか」というリアルな声です。

ポイント3:担当者の対応と見積書の丁寧さ

担当者の対応は、その会社の姿勢をよく表しています。こちらの質問に対して専門用語をできるだけ使わず丁寧に説明してくれるかどうか、不安な点にも耳を傾けて向き合ってくれるかどうかが判断のポイントです。

また、見積書の内容が具体的かつ明確であることも大切です。どの作業にいくらかかるのか、後から見ても分かるように記載されているかを確認しましょう。

なやみん

なやみんB社の方が、誰が見ても明確で抜け漏れがなさそう!

ポイント4:複数の専門業者から相見積もり

相見積もりは、費用を比較するためだけでなく、業者の対応や見積書の丁寧さなども見極める材料になります。

最低でも3社から見積もりを取り、金額や工事内容をしっかり比較してみてください。極端に高い、あるいは不自然に安い金額が出てきた場合は、その理由をよく確認しましょう。後から追加費用が発生するなどのリスクを避けるためにも、納得できる説明があるかどうかが重要です。

解体工事で失敗しない!

中野達也監修 完全ガイド

全51ページの完全マニュアル&解説動画を、今だけ無料でプレゼント中!

個人情報は厳重に保護。いつでも解除可能で安心です。

ガイドのお受け取り方法を

お選びください

【解体後】実家の土地はどうする?固定資産税と賢い活用方法

解体後に増える可能性がある固定資産税

意外に思われるかもしれませんが、建物を解体すると、土地の固定資産税が高くなる場合があります。これは、建物がある土地には「住宅用地の特例」という減税措置が適用されているためです。

この特例により、住宅が建っている土地の固定資産税は最大で6分の1に軽減されますが、建物を解体して更地になると、この軽減措置が適用されなくなります。その結果、税額が増えることになります。

空き家の放置によるリスクも

冒頭でも少し触れましたが、2023年12月の「空家措置法」の改正によって、空き家を適切に管理しないことによる新たなリスクも生まれました。

たとえば、建物が老朽化していたり、雑草が伸び放題になっていたりすると、「管理不全空家」として自治体から指摘を受ける可能性があります。一定の基準を満たさない場合は、行政からの「勧告」が行われ、その後、住宅用地の特例が解除されることもあります。

つまり、「建物を残すか」「解体するか」どちらの選択をしても、きちんとした管理や活用の計画がないと、税金面での負担が大きくなる可能性があるということです。

【初田理事に聞いた】ある日突然届いた「最終警告」

稲垣:法改正のあと、実際に自治体から「空き家を解体してください」といった通知が届いたケースはあるのでしょうか?

理事 初田秀一

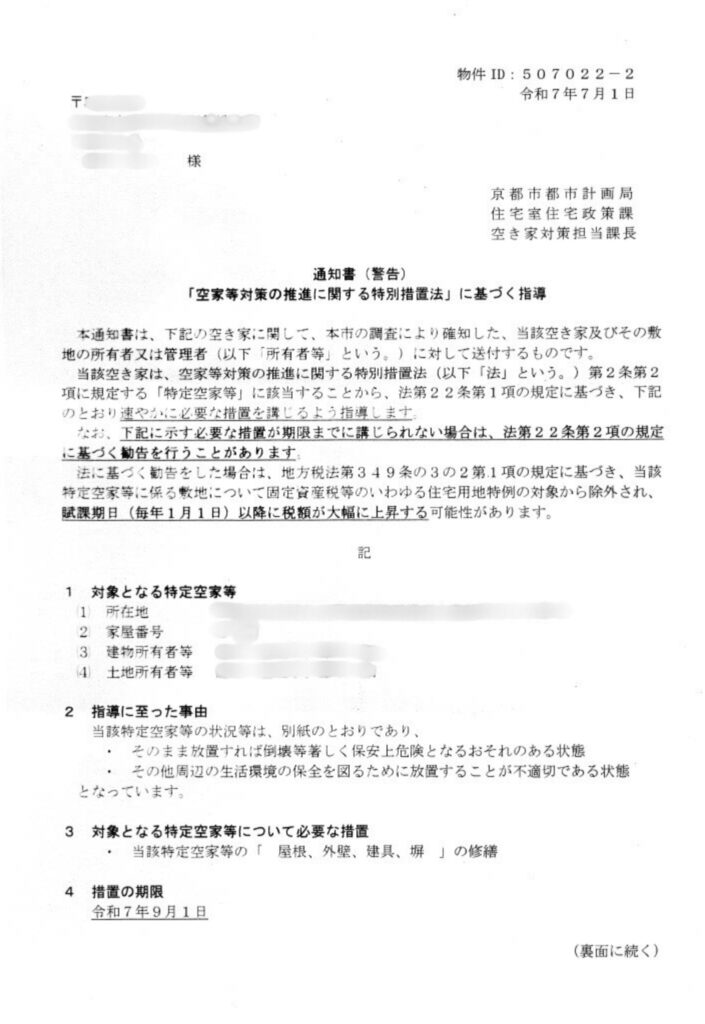

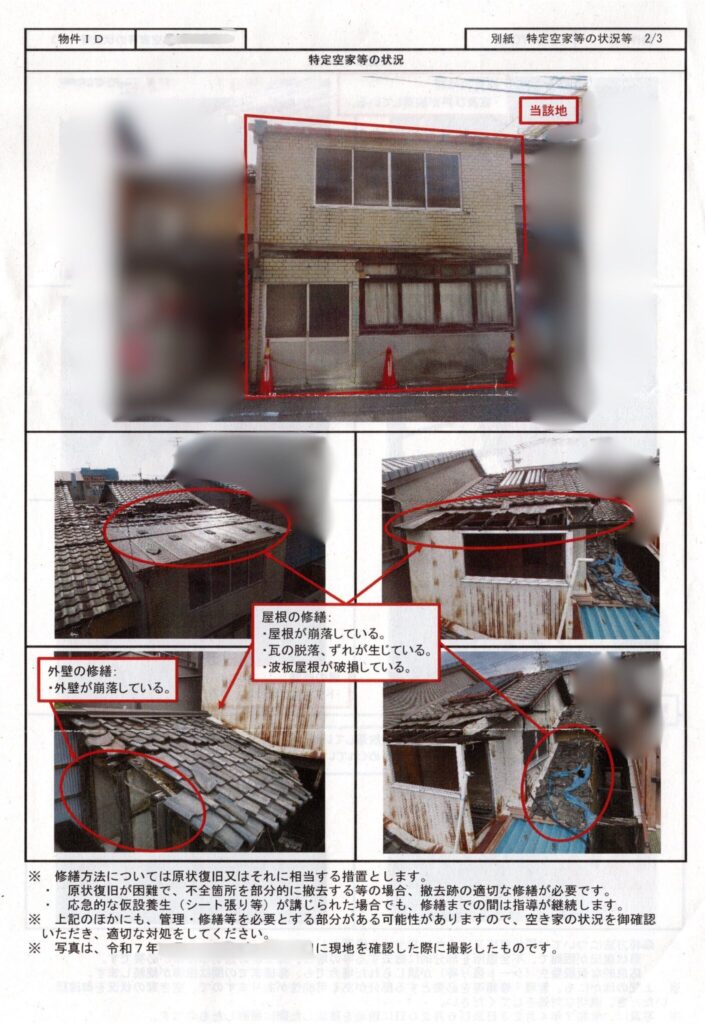

理事 初田秀一はい。以前はほぼゼロだったのですが、今は「放置は許さない」という行政の強い意志を感じますね。特に衝撃的だったのが、京都のお客様(Bさん)の事例です。

Bさんの元には、ある日突然、役所が撮影したボロボロの実家の写真が添付された通知書が届きました。その内容は、まさに「最終警告」でした。

- 通知日:7月某日

- 期限: 9月1日(約2ヶ月後)

- 要求:期限までに必要な対策を講じること

- 罰則1:従わない場合、所有者の氏名をホームページで公表する

- 罰則2:翌年から固定資産税の優遇措置を解除(税金が最大6倍に)

お客様から「建て替えたいが、すぐには動けない」と役所に相談しても、「待てない」と一蹴されたそうです。これは行政指導の段階でいう「注意→指導→勧告→警告」の最終段階。もはや猶予がなく、非常に厳しい状態でした。

このお客様は、ひとまず氏名公表を避けるため、応急措置として建物をシートで覆う「養生」を行い、その後に解体を進めることになりました。

早めの判断・対策がカギです

老朽化が進んでいる建物をお持ちの方は、できるだけ早めに対策を講じておくことが大切です。特に売却をお考えであれば、「特定空き家」に指定される前に売却するか、更地にしてから売却することで、税金やトラブルのリスクを軽減できる可能性があります。

理事 初田秀一

理事 初田秀一「これくらいなら大丈夫」という甘い見通しは通用しません。通知が来てから慌てず、そうなる前の行動が重要です。もし届いたら、無視せずすぐに専門家へ。それが被害を最小限に抑える「最善の初動対応」です。

多くの自治体は「空き家相談窓口」を設けています。気になることがあれば一度相談してみましょう。

売却?駐車場?土地の状況に合わせた活用事例を紹介

固定資産税の負担を考えると、解体後の土地を遊ばせておくのは得策ではありません。主な活用方法としては、以下のような選択肢が考えられます。

- 売却する:最も一般的な選択肢です。まとまった現金が手に入り、今後の管理の手間や税金の心配から解放されます。

- 駐車場経営:初期投資はかかりますが、立地が良ければ安定した収入源になる可能性があります。

- アパート・マンション経営:大きな投資が必要ですが、成功すれば長期的な資産形成に繋がります。

- 土地を貸す(事業用定期借地):自分で経営するリスクを取らずに、企業などに土地を貸して地代を得る方法です。

どの方法が最適かは、その土地の立地や周辺環境、ライフプランによって全く異なります。まずは地域の事情に詳しい不動産会社に相談し、土地の査定や活用法の提案を受けてから、慎重に判断することをオススメします。

実家の解体で知っておきたい補助金制度と遺品整理のコツ

最後に、実家の解体を進める上で、多くの方の助けとなる「補助金」と、避けては通れない「遺品整理」について、知っておくと役立つ情報をお伝えします。

あなたの街にもある?空き家解体の補助金・助成金の探し方

国や自治体は、増え続ける空き家問題の対策として、解体費用の一部を補助する制度を設けている場合があります。補助金の有無や金額、条件は自治体によって様々ですが、数十万円単位の補助が受けられるケースも少なくありません。まずは、実家のある市区町村のホームページを開き、「空き家 解体 補助金」や「老朽家屋 解体 助成金」といったキーワードで検索してみましょう。

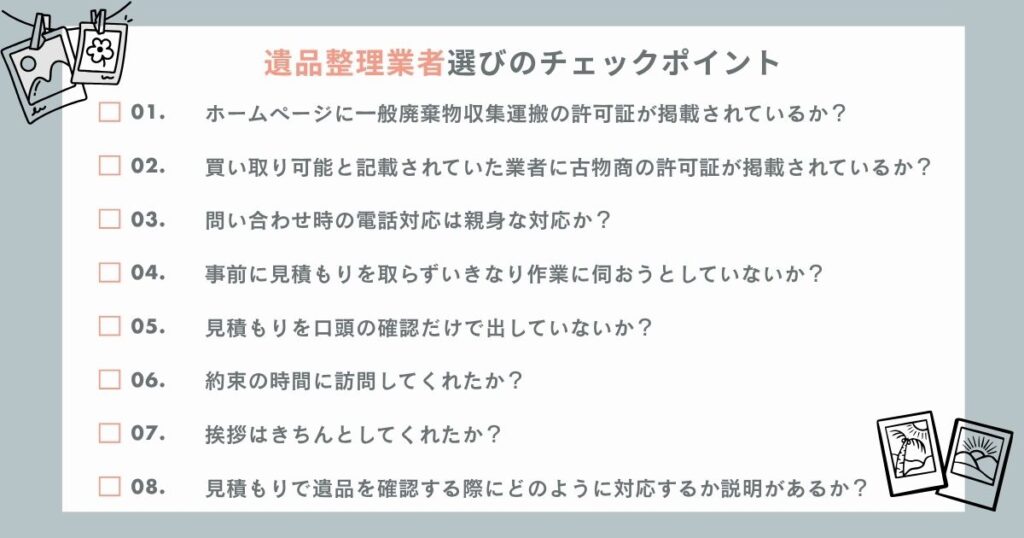

思い出も心も整理する、後悔しない遺品整理の進め方

実家の解体で、多くの方が最も心を痛めるのが遺品整理ではないでしょうか。「両親の思い出の品を、自分の手で処分するのは辛い……」と感じるのは、当然のことです。後悔しない遺品整理のコツは、無理をしないこと。時間的・体力的に難しい場合は、遺品整理の専門業者に依頼するのも賢明な選択です。あなた一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも検討してみてください。

【FAQ】実家の解体に関するよくある質問

兄弟姉妹がいる場合、費用分担はどうすれば円満に進む?

法律上の相続分に応じて分担するのが基本ですが、最も大切なのは、解体を決める前に兄弟姉妹全員でしっかりと話し合い、合意することです。誰がいくら負担するのかなどを決め、その内容を簡単なものでも良いので書面に残しておくことを強くオススメします。

遠方に住んでいても解体工事は依頼できますか?

はい、遠方にお住まいでも解体工事を依頼することは可能です。ただし、業者選びはより慎重に行う必要があります。電話やメールでの対応が誠実で、進捗報告をこまめにしてくれるような信頼できる業者を選ぶことが何よりも重要になります。

実家の解体で家具(タンスなど)は置いておいてもいい?

基本的には、家具などの残置物は解体前に処分するのが原則です。ただし、追加料金を払えば残置物の処分を一括で対応してくれる業者もあります。その場合でも、家具の量や種類で費用は大きく変わるため、契約前に「家具を置いたままでいいか」「処分費用はいくらか」を必ず確認しましょう。

なお、木造住宅の場合は木製家具は建物と一緒に解体できる場合が多く、中身を空にしておくだけで問題ありません。

実家の解体で仏壇はどうしたらいい?

仏壇は、処分する前に「魂抜き(たましいぬき)」という儀式を行うのが一般的です。

仏壇にはご先祖の魂が宿っていると考えられているため、そのまま廃棄するのではなく、僧侶や神主に依頼して魂抜きをしてもらってから処分するのが基本的な流れです。魂抜きが済んだ仏壇は、仏壇屋さんに引き取ってもらいます。

なお、「必ず魂抜きをしなければならない」という法律や決まりがあるわけではありません。魂抜きはあくまでご先祖に感謝し、きちんと見送るための儀式なので、実施するかどうかはあなたやご家族の信仰心に応じて判断しましょう。

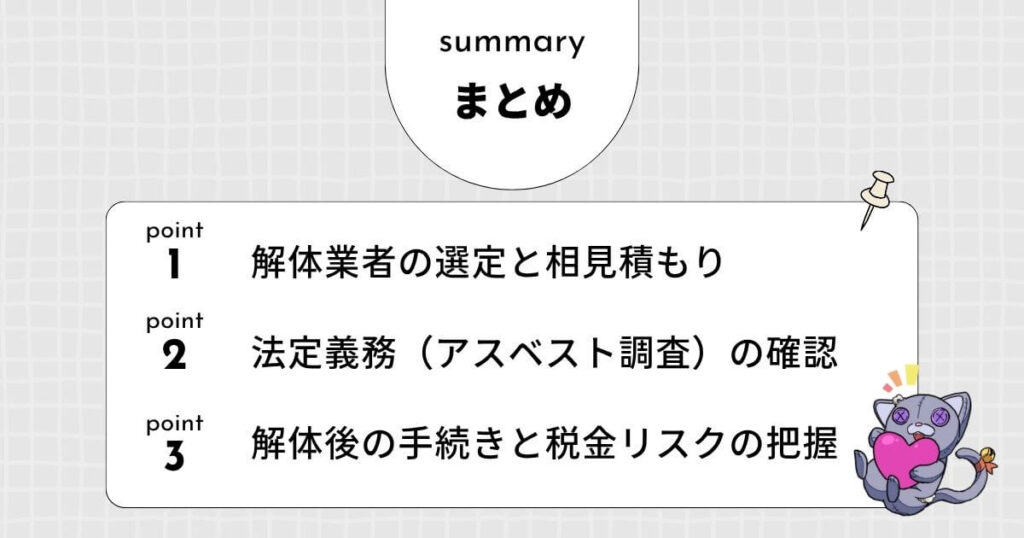

【まとめ】実家 解体を依頼する前の最終チェックリスト

この記事の要点を踏まえ、最後に確認すべき重要事項をまとめました。一つずつチェックし、万全の準備で次の一歩に進みましょう。

「建設業許可」または「解体工事業登録」の有無を確認します。最低3社から相見積もりを取り、費用、工事内容、担当者の対応を総合的に比較検討しましょう。

2006年以前の建物の場合、有資格者によるアスベスト事前調査が法律で義務付けられています。調査と結果報告を怠ると施主も罰則対象となるため、業者に対応を確認してください。

工事完了後1ヶ月以内に「建物滅失登記」の申請が必要です。また、更地になると固定資産税の優遇が適用されなくなるため、解体後の土地活用についても事前に計画しておきましょう。

これらのポイントを着実に実行することが、適切な知識を持って計画的に進め、後悔のない実家解体を実現することへの最も確実な道筋です。

解体工事で失敗しない!

中野達也監修 完全ガイド

全51ページの完全マニュアル&解説動画を、今だけ無料でプレゼント中!

個人情報は厳重に保護。いつでも解除可能で安心です。

ガイドのお受け取り方法を

お選びください