新築を建てる時や賃貸物件を借りる時など、契約に欠かせない「契約書」。解体工事の場合はどうでしょう。「解体工事って建物を壊すだけなのに契約書は必要なの?」と疑問に思う方もいると思います。

結論から言うと、「解体工事契約に契約書は必要です」。

しかし解体工事の現状は、契約書の取り交わしをせずに契約してしまったり、契約書の内容を十分に確認せずに契約してしまったりして、後々トラブルに発展するケースが後を絶ちません。

この記事では、解体工事を考えている皆さんが契約時に損をしないため、解体工事専門家の視点から契約書のチェックポイントや注意点を詳しく解説していきます。

・契約書の取り交わしが絶対必要な理由がわかる!

・解体工事契約書の確認すべきポイントと注意点がまるわかり!

・実際にあった解体工事契約書のトラブルを見て、トラブル回避方法を学べる!

・安心して依頼できる解体業者の選び方をマスターできる!

中野達也。一般社団法人あんしん解体業者認定協会理事。解体工事業の技術管理者であり、解体工事施工技士を保有。2011年に解体業者紹介センターを鈴木佑一と共に創設。2013年に一般社団法人あんしん解体業者認定協会を設立し、理事に就任。めざまし8(フジテレビ系列)/ひるおび(TBS系列)/ 情報ライブ ミヤネ屋(日本テレビ系列)/バイキングMORE(フジテレビ系列)など各種メディアに出演。

解体工事で失敗しない!

中野達也監修 完全ガイド

私、中野が監修した全51ページの完全マニュアル&解説動画を、今だけ無料でプレゼント中!

個人情報は厳重に保護。いつでも解除可能で安心です。

ガイドのお受け取り方法を

お選びください

解体工事の契約書とは?なぜ必要?

なやみん

なやみん中野さん、解体工事に契約書って必要なの?

もちろん。解体工事業では、契約を結ぶときに必ず「契約書」の取り交わしが必要だよ!

そうなんだ!それって法律で決まってるのかな?

なやみん鋭いね!

解体工事の契約書は、国土交通省の定める建設業法で交付が義務付けられているんだ。

「解体工事業」は、建設業法上の許可が必要な業種区分として、とび・土工工事業から分離独立することで2016年6月1日に新設しました。

国土交通省の定める「建設業法」では、建設工事の請負契約の際には契約書を取り交わすことが義務付けられています。

解体工事を行うには「建設業許可(解)の保有」または「解体工事業の登録」が必要です。

- 【建設業の許可】

-

解体工事で、1件の請負代金の額が500万円以上(税込)の工事を行う場合に必要な許可。

・2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合→国土交通大臣の許可が必要。

・1都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合→都道府県知事の許可が必要。

- 【解体工事業の登録】

-

軽微な工事(解体工事の場合、1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事)のみを請負可能。

「建設業の許可」は必須ではないが、建設リサイクル法に基づく登録を行う必要がある。

・工事を行う地域を管轄する都道府県ごとに登録が必要。

(参考:建設業の許可とは|国土交通省)

正式には、解体工事(建設工事全般)で取り交わす契約を「請負契約」、契約書を「工事請負契約書」と呼ぶよ。

【第十八条】 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

【第十九条】 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

(引用:建設業法|e-Gov 法令検索)

ということは、契約書を交付しない業者は、法律違反をしてるってことだよね!?

そうなるね……。契約の段階で違反してるとなると、安心して依頼できないよね。

解体工事における契約書の役割

なやみん、解体工事の契約書には、大きく分けて2つの役割があるんだけど、何かわかる?

うーん……あらためて考えるとよくわからないや。中野さん教えて~!

OK!それじゃあ説明するね。

【解体工事契約書の役割1】トラブルを防止する

解体工事において契約書は、工事内容・費用・工期・支払い条件などを明確にすることで、法的に依頼主と解体業者で起きるトラブルを事前に防止する役割をしているよ。

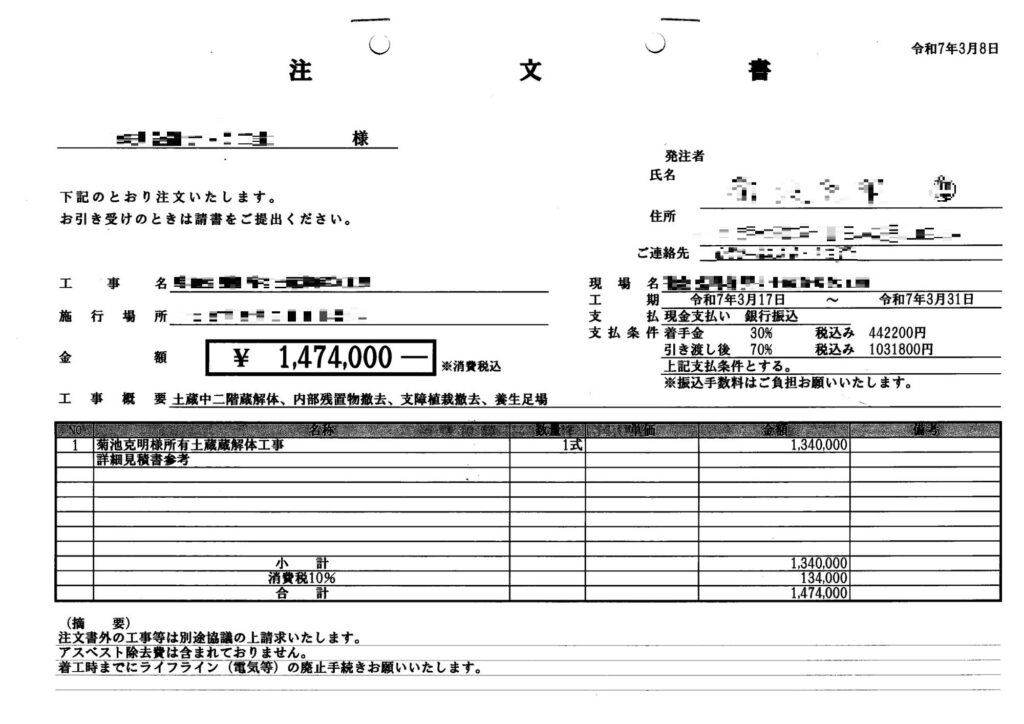

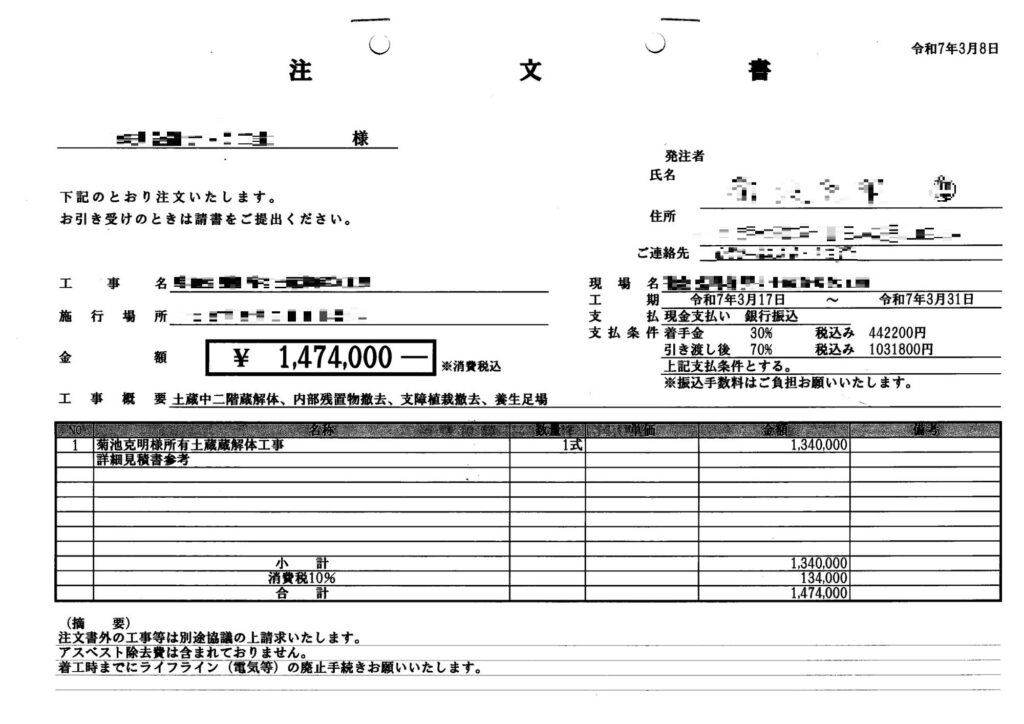

なるほど!でもそれって契約書じゃなくて注文書や請書(うけしょ)じゃだめなの?

注文書や請書単体だと、契約成立に関して法的効力がないんだ。注文書や請書に法的効力を持たせるには、「依頼主と解体業者それぞれの署名または記名押印」と「契約約款の添付」が必要だよ。

条件を満たしてれば、注文書や請書を使用した契約も可能なんだね!

解体業者の契約書には雛形がありません。それゆえ業者ごとに契約書の内容や様式は異なり、使用する契約書類は必ずしも「契約書」とは限りません。

業者によっては「契約書」ではなく「注文書」や「発注書」、「請書」や「注文請書」など様々な書類を契約に使用する場合があります。その際は法的な効力を持たせるため、必ず「依頼主と解体業者それぞれの署名または記名押印」と「契約約款の添付」がされるかを確認しましょう。

【解体工事契約書の役割2】トラブルが起きてしまった時に依頼主を守る

解体工事契約書のもう一つの役割は、万が一トラブルが起きてしまった場合の保証内容を記載しておくことなんだ。

トラブルはない方がいいけど、もしもの時に解体業者がしてくれる対応が契約書に載ってたら安心だね!

解体工事が始まったあとに、万が一トラブルが起きた場合、契約書を取り交わしていれば「解体業者から保証してもらえる内容」の確認ができます。また、解体業者から契約書に違反した不当な対応をされた場合も契約書は重要な証拠となります。

追加費用についてなど、もしも契約内容を途中で変更する場合は、その都度契約書の取り交わしが必要になります。どちらかが一方的に契約内容の変更を行うことは違法です。

法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。

(引用:第12条「契約書の意義」国税庁)

契約書を取り交わすタイミング

解体工事の契約書って、工事が始まるどれくらい前に取り交わすのがいいの?

解体工事開始の1ヶ月前ぐらいがおすすめだね。

思ったよりも早いね!どうして1ヶ月前なの?

それはね、契約が決まってから工事開始までに、依頼主と解体業者それぞれで必要な手続きがいくつかあるからなんだ。

契約してから解体工事開始までに必要な手続き

解体業者と契約してから実際に工事が始まるまでに、どんな準備が必要なんだろう?

依頼主が行う手続きと解体業者が行う手続き、それぞれどんな申請があるのか把握しておこう。

解体工事の場合、特定建設資材(コンクリートや木材など)を使用した建物且つ、床面積の合計が80m²以上の建物が対象です。該当する工事の場合は、解体工事を行う7日前までに各自治体への届け出が必要です。

届け出の義務は依頼主にありますが、委任状を書けば解体工事会社に代行を依頼できます。最近ではサービスとして代行する業者が増えてきているようですが、法律上の提出義務は依頼主にあるので、委任する場合も解体業者に「期限内に提出していただけましたか」と確認し、提出漏れがないようにしましょう。

解体工事中、重機を駐車するためにやむを得ず公道に駐車する場合に必要な申請です。駐車方法を記した図面と申請書を市役所でなく所轄の警察署へ提出します。一般的には解体業者が有償で提出を行い、依頼者に費用を請求する場合が多いですが、依頼者が直接手配することも可能です。

申請は法律で義務付けられているため、道路使用許可申請をきちんと提出しているか、解体業者へ確認を取りましょう。

解体工事を行う際には、電気・ガス・インターネット回線・電話回線などライフラインの停止手続きが必要です。解約の連絡は停止希望日の1ヶ月前から受け付けていることが多いので、余裕をもって連絡しておきましょう。解体時の散水で使用するため、水道のみ止めないことが多いです。

浄化槽の撤去を行う前には必ず、最終清掃(撤去前に浄化槽内の汚水を取り除いて内部を消毒すること)を行います。最終清掃は解体業者では対応ができないため、別途で清掃業者への手配を行う必要があります。浄化槽の清掃業者は市区町村によって定められているので、自治体に確認してみましょう。連絡してすぐに予約が取れるとは限らないので早めに連絡をしましょう。

浄化槽については以下の記事で詳しく紹介していますので、よかったら参考にしてみてください。

解体業者には事前調査で行ったアスベスト調査の結果を都道府県と労働基準監督署へ報告する義務があります。特に、アスベストが発見された場合は「特定粉じん排出等作業実施届出書」や「石綿飛散防止方法等計画届出書」などの書類を、着工する14日前までに解体工事を行う地域を所管する自治体に提出しなければなりません。

依頼主は、解体業者からアスベストに関する説明を受け、業者が間違いなく期限内に届出を行ったかを確認しましょう。

解体工事は、騒音・振動・粉塵飛散など、近隣に住む方々に影響を与えるため、近隣住民の理解をきちんと得ていなければトラブルになってしまいます。そのため、近隣への挨拶まわりは解体業者のみでなく、依頼主自身も同行するのがよいでしょう。具体的な作業内容や日時をお伝えし、解体工事に対する不安感をなくしてもらうことが何よりも重要です。挨拶に伺うのは、施工開始の10日~1週間前くらいがベストだと言われています。

本当だ……契約が決まったら工事開始までにやらなきゃいけないことがこんなにあるんだね!契約が1ヶ月前ってことは、逆算すると見積もり依頼は工事開始の2~3ヶ月前にはしないとだね!

うん、余裕を持った計画が大事だね。それから、工事開始ギリギリで契約できる業者は、悪質な業者の可能性もあるということを頭に入れておこう。

工事実績の多い優良な解体業者は人気なため、工事スケジュールが埋まりやすい傾向があります。希望の工事開始日より何ヶ月も前から連絡しないと業者のスケジュールが空いていないことがほとんどです。

工事開始の1週間前~直前に契約を迫ってくるような業者は、悪質な解体業者の可能性があります。依頼主側が「どうしても急ぎでお願いしたい」と解体業者へ工期を相談することはよくありますが、直前に解体業者の方から契約を迫ってくる場合には注意が必要です。契約前に、解体工事に必要な届け出等をきちんと行っている業者かどうかの確認を取りましょう。

解体工事契約はどうやって行われるの?

中野さん、解体工事の契約ってどんな風にするの?

依頼主が見積書の内容で解体業者に正式に申し込みをしたあと、下記のような流れで契約を行うよ。

契約書の約款は難しい言葉が使われていることが多いため、一通り理解できるまで解体業者に説明してもらいましょう。当日のみで内容を理解できるか不安な方は、契約書を事前に送ってもらうという方法があります。契約日より前に約款部分のみをメールやFAXで送ってもらい、内容に目を通してから契約に望むことで理解が深まります。もし不明点があった場合はまとめておくと、当日質問がしやすくなるというメリットもあります。

工事場所の住所、工事内容、工期、見積金額などに間違いがないか、事前に聞いていた情報と一致しているかを確認しましょう。また、解体業者の記名押印がされているかも重要ポイントです。少しでも気になったところは質問をし、不安が残らないようにしましょう。

内容に問題がなければ、契約書に署名または記名押印をして、契約完了です。

契約書は同じ内容のもの2部に署名押印し、1部は依頼主の控えとし、もう1部は解体工事業者の控えとしてそれぞれ保管が必要です。

控えは大事に保管しておこうね!

解体工事契約書の内容とチェックポイント

解体工事の契約書にはどんな内容が記載されてるんだろう?

解体業者によって記載する順番や文言は異なるんだけど、建設業法で契約書面に記載すべき事項として定められている内容と、それぞれの説明を下記にまとめたから一緒に見ていこう!

工事請負契約書に記載が必要な項目

以下は、請負契約を行う際に書面による交付が必要な16項目(建設業法 第19条1項)とその解説だよ。

(2025.3月現在の情報)※クリックすると説明が読めます。

1、 工事内容

請負工事の内容(工事する建物の所在地、構造、規模など)を記載します。「工事の目的物は別紙の通り」などと記載し、工事の詳細を別紙に分ける場合もあります。

2、 請負代金の額

請負契約は有償取引のため、請負代金の額を定めて記載します。

3、工事着手の時期及び工事完成の時期

工事の着工日と完工予定日を記載します。

4、工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

工事着手後、工事を行わない日や時間帯がある場合は記載します。

5、 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

請負代金の支払は、特約がない限り工事完了と同時に支払うべきものとされています(民法633条)が、前払金や出来形部分払(部分払いや中間払いとも呼ばれ、工事が完了した「出来形」に対して支払いをする方法)がある場合は、その支払いの時期と方法を記載します。

6、 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

契約後、依頼主と請負業者のどちらかから工事内容の変更や工期の延期、または工事中止の申し出があった際の協議についてや負担額の計算方法を記載します。

7、 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

地震・台風・集中豪雨のような各種の自然現象や、暴動などの人的要因などの不可抗力によって工期が遅れた場合のあらたな工期の設定方法や、損害発生時の負担額や計算方法を記載します。

8、 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め

法令の制定もしくは改廃又は物価、賃金等の変動によって、工事部分に対する請負代金相当額が適当でないと認められるときの工事内容の変更や、請負代金の変更について記載します。

9、 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

請負業者が負担する賠償金額と例外事項を記載します。

10、 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

資材の提供や機械の貸与がある場合のみ記載します。

11、 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

請負業者で工事が完了した際、依頼主立会いで確認をする(検査)の時期と方法、その後の引き渡しについてを記載します。

12、 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

工事完了後に依頼主が請負業者に支払う代金の支払方法と期限を記載します。

13、 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

工事の完成品質に問題があった場合の保証やその他の措置を定める時はその内容を記載します。

14、 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

期日までに仕事が完了しない場合には債務不履行の責任が生じます。その場合依頼主は債務不履行に基づく損害賠償の請求ができるため、その際の違約金や損害金を記載します。また、依頼主が解体業者に対して支払いの遅延をした場合の遅延損害金について記載します。

15、 契約に関する紛争の解決方法

建設工事請負契約に関する紛争の解決手段として「建設工事紛争審査会」が設けられています。建設工事紛争審査会によるあっせん、調停、仲裁の制度を設けて適切な紛争解決を図ることとしている旨と解決しない場合の対応を記載します。

16、 その他国土交通省令で定める事項

現在「項目16」に該当する事項はありません。

※建設業法では16項目定められていますが、現在「項目16」に該当する事項が無いため、実際には15項目となります。

項目4、5、13は、いずれも「定めをするときは」とあります。定めをしない場合には契約書への記載を省略しても問題ありません。項目10は、資材の提供や機械の貸与が無い場合には、記載が不要となります。

契約書において、記載内容がわかりやすく詳細に書かれているかも重要なチェックポイントです。詳細が書かれていない契約書は、業者と依頼主の間で認識の齟齬が生じ、トラブルの元になる場合があります。

例えば上記の「1、工事内容」の項目では、「解体工事一式」といった曖昧な記載は避け、「解体する建物の詳細(木造2階建て)など」や「所在地」等の細かい内容まで記載するのが妥当です。

契約書の文言でわかりにくい部分がある場合は、契約前に必ず解体業者に確認しましょう。

解体工事契約書で特に重要な文言3選!!

これで法律上必要な契約書の項目はバッチリだね!

そうだね。あとは「解体工事契約書だからこそ重要な文言」を知っておこう。

「解体工事契約書」だからこそ?

そう。「解体工事業」は、建設業の中でも「建物の撤去や取り壊し」を主に行う工事だから、設置や建設が主な他の業種にはない注意事項があるんだ。

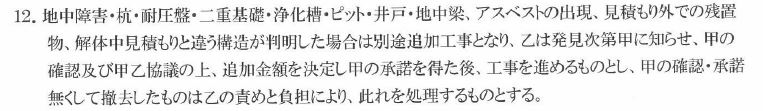

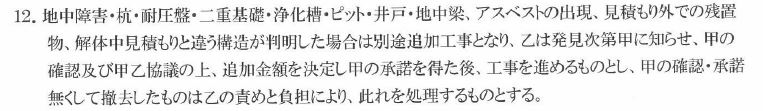

①追加費用が発生する場合の対応

ある程度解体を進めないと存在がわからない地中埋設物(建物基礎やコンクリートガラ等)など、追加請求の発生する可能性がある解体工事。契約書には、地中埋設物が出た時点での報告の仕方や、お支払い方法などが明記されていると安心です。また、地中埋設物が出た時の大体の金額も一緒に確認しておくとよいでしょう。

6、 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

引用:建設業法 第19条

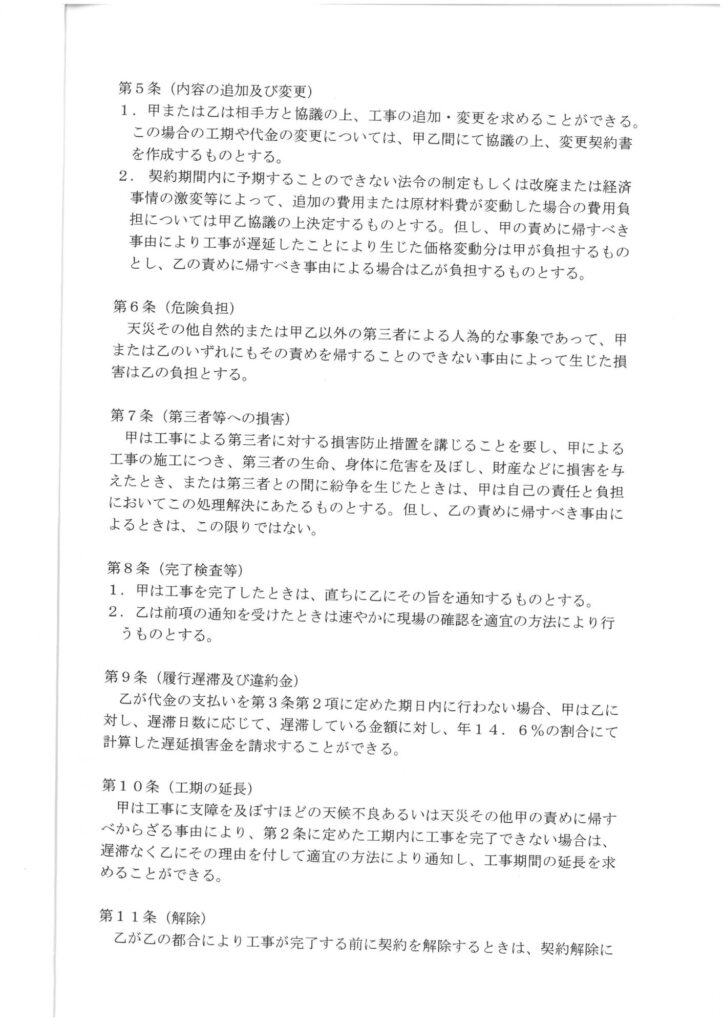

※甲=依頼主 乙=解体業者

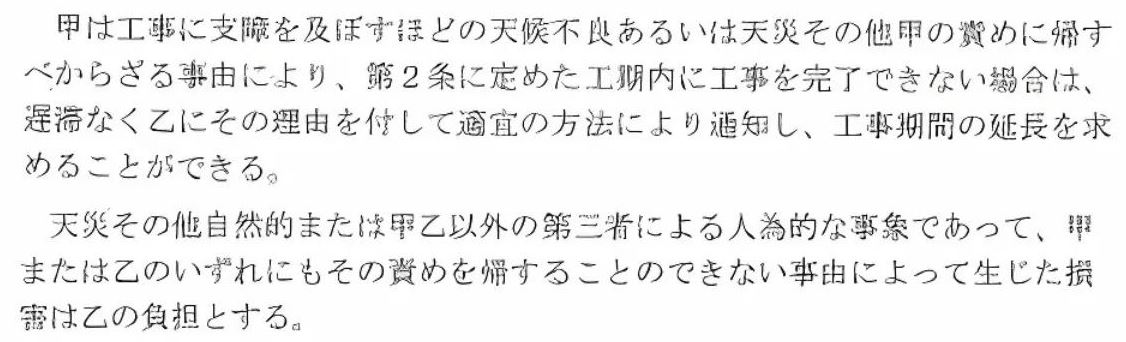

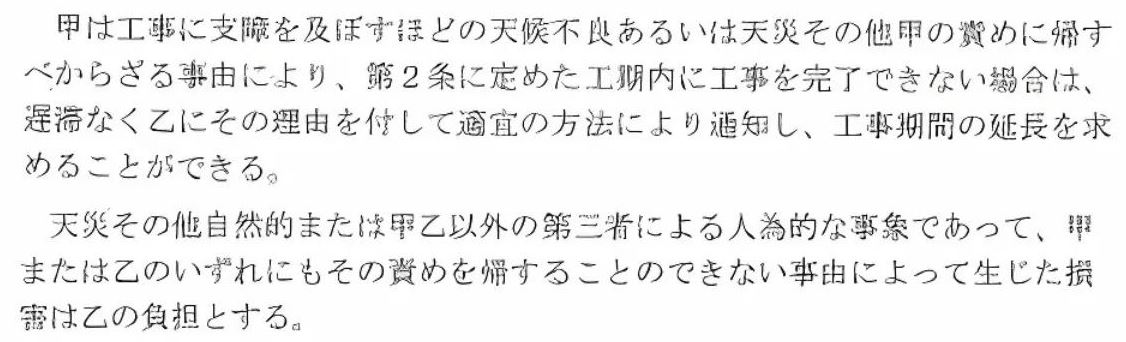

②工事が遅延した場合の対応

地中埋設物が出て追加工事が必要になった時や、悪天候で解体工事を予定通りに進められない時など、解体工事では完工日が遅延してしまう場合があります。契約書に遅延する時の対応や保証について記載されているかを確認しましょう。特に、建て替えで後に新築の工事が控えている場合や、借地返還の期限が決まっている場合などは、期限までに余裕を持った工期の設定がされているかもチェックポイントです。

7、 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

引用:建設業法 第19条

※甲=解体業者 乙=依頼者

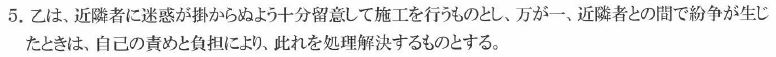

③近隣住民への配慮やクレーム対応について

騒音・振動・粉塵飛散などに十分配慮をしていても、近隣に住む方々には少なからず影響を与える解体工事。近隣住民への配慮や、もしもクレームが来てしまった場合の対応について契約書に記載があれば安心でしょう。

9、 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

引用:建設業法 第19条

※甲=依頼者 乙=解体業者

こんな風に書いてくれてたら安心だね。

そうだね。もし上記の内容が書いていなかったら、契約書に追記してもらえるよう交渉してみよう。

解体工事の契約書で気をつけるべきポイントは、予期せぬトラブルが発生した時の対応や保証が明記されているかという点です。トラブル時に誠実な対応をしてくれるかどうかは、ある程度契約書から読み取れます。何も記載がない場合は、すべて依頼主負担になってしまう恐れがあるので注意が必要です。

口約束はトラブルの元なので、追加事項は必ず契約書類に追記してもらいましょう。

契約書を取り交わさないデメリット

契約書の大切さと記載内容はわかったけど、もし契約書なしで契約しちゃったらどうなるんだろう。

うーん、「契約書なしで解体工事契約をするデメリット」を一緒に考えてみようか。

- 着工・完工してもらえる保証がない。

- トラブルが起きた時に依頼者の責任になる恐れがある。

- 料金の確定ができない。(追加で請求される恐れ)

- 依頼主と解体業者で工事内容について認識の相違が起きる。

- 口約束だと言った言わないの水掛け論になってしまう。

契約書がないと、デメリットだらけだね……

本当にね。契約書がないと「依頼者と解体業者の間で食い違いが起きやすい」=「トラブルになりやすい」ということなんだ。

そもそも、法律違反でトラブルの元なのに「契約書なし」で契約しようとする解体業者がいるはどうしてなの?

契約書を取り交わさず契約しようとする解体業者がいるのには、大きく分けて2つの理由が考えられるよ。

「契約書なし・条項がたりない」解体業者がいるのはなぜ?

1.昔の風習をそのまま引き継いでいる解体業者だから

解体業者の中には、先祖代々受け継いできたやり方で工事を行ってきた歴史の古い業者がいるんだ。

契約書がないぐらい昔の契約方法が当たり前になってるってこと?

古くからの風習を引き継いでいる解体業者の中には、法改正に気づかず、最新の必要条項も知らずに現在も口約束で契約を締結している業者がいます(古くからの風習を大切にする分、地方の業者に多い傾向があります)。また、親戚の業者だから、知人からの紹介だから、という理由で契約書を取り交わさないこともあります。

請負金額に双方が納得して契約をし、何事もなく工事が完了すればよいですが、問題は予期せぬトラブルが起きた時です。

事前に取り決めをしていないと問題がなかなか解決せず、工期が長引いてしまいます。解体工事は長引くほど人件費などで工事費用がかさみ、依頼主の後の予定も後ろ倒しになってしまいます。工期が長引くと近隣住民への影響も長引き、クレームにつながる恐れもあります。

また、契約書を取り交わさないこと自体が依頼主と解体業者間での齟齬を生み、トラブルを発生させる要因にもなります。

そうなった場合、誰が料金を負担するのか、どういった保険をかけておくのか、その問題に誰が対応するのかということを明確にするのが契約書なのです。

最近では、インターネットやSNSの普及により、依頼主側も解体工事の情報を得てから契約に臨むことが増えています。解体業者側も依頼主から指摘された契約書の内容を追記したり、より分かりやすい表現に変更するなどの対策を行っています。

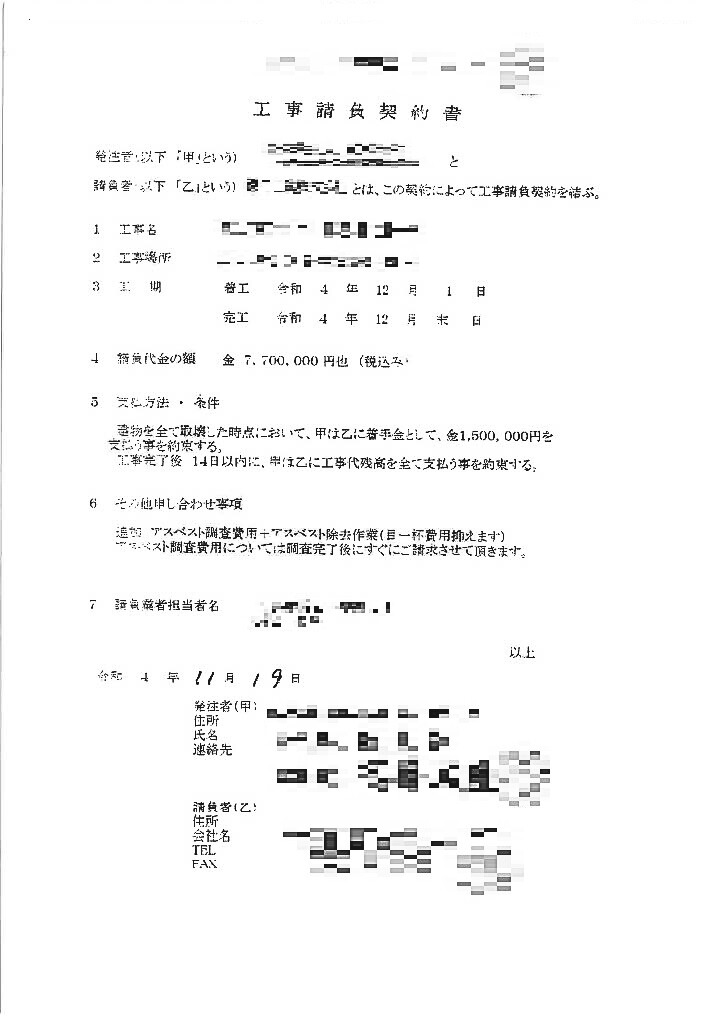

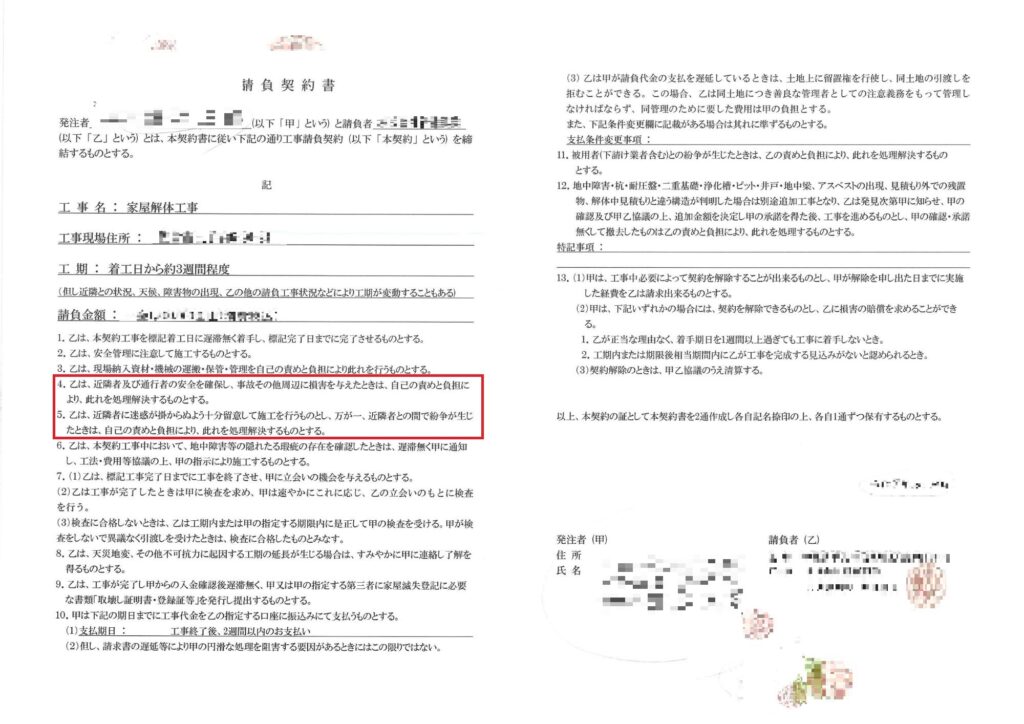

以下は契約書が改良された例です。(※クリックで拡大できます)

【改良前】

【改良後】

改良後の契約書は、一つの条項に対しての詳細が追加されて、よりわかりやすくなってるね!

解体工事業の契約書にはまだまだ課題があるけど、時代に沿って依頼主に優しく改良されている部分もあるね。

2.不正をしているため、契約書の発行や条項の記載を意図的に避けている解体業者だから

不正が目的で契約書を発行しない業者は悪徳業者だから、絶対に契約してはいけないよ。

でも、悪徳業者はどうやって見分けたらいいの?

それなら、なやみん。このyoutube動画がおすすめだよ!

この動画では、悪徳業者の特徴や、悪徳業者と契約しないように気をつけるべきことをわかりやすく説明してるんだ。

解体工事では「依頼する側がわからないことが多い」という点と、「契約書の雛形が無く、解体業者ごとに契約方法も発行する書類も違う」という点が、悪徳業者に気づきにくい原因になっているんだ。

人生で何度も経験する訳じゃない解体工事だから、初めて依頼するときに不安になっちゃうよね……よぉし!僕もYoutubeみて勉強するぞ~!

解体工事で失敗しない!

中野達也監修 完全ガイド

私、中野が監修した全51ページの完全マニュアル&解説動画を、今だけ無料でプレゼント中!

個人情報は厳重に保護。いつでも解除可能で安心です。

ガイドのお受け取り方法を

お選びください

契約書を取り交わさなくてもいい契約

ここまで解体工事における契約書の大切さを唱えてきたけど、中には契約書の取り交わしが不要な場合もあるんだ。

えぇ?そうなの!?

請負工事であれば契約書を交わすのは必須だけど、例えば、ブロック塀やカーポート、物置のみの撤去などは、そもそも「請負工事」としてみなされなくて、契約書がいらないこともあるんだ。

その場合、契約書は不要なの?

うん。ただね、「請負工事」に該当するのかは、法律上明確に定義されていないんだ。必ずしも契約書が必要でない可能性があるから、気になったら各自治体に確認してみよう。

「請負工事」と認められると、契約書が必要になるってことだね!

基本的にはそうだね。ただし、注意してほしい例外もあるから、以下で説明するね。

解体工事の契約には、以下3つのパターンの契約書類が認められます。「パターン2」と「パターン3」が注文書と請書を用いた契約方法です。

・注文書……依頼者が解体業者に渡す。工事を依頼した事実を証明する書類。

・請書(注文請書)……解体業者が依頼主に対して渡す。依頼主からの依頼に対して承諾する意思表明。

(画像引用:建設工事の適正な施工を確保するための建設業法|国土交通省 関東地方整備局)

【パターン1】契約書の取り交わしによる契約方法

契約書に必要事項(前述した建設業法の16項目)を全て記載した、基本的な契約方法。

- 基本契約書には、注文書及び請書に記載される事項を除き、(建設業法の16項目)を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付する。

- 注文書及び請書には(建設業法の16項目の内1~4項)までに掲げる事項とその他必要な事項を記載する。

- 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契

約書の定めによるべきことを明記する。 - 注文書には依頼主が、請書には解体業者がそれぞれ署名又は記名押印をする。

- 注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付又は印刷する。

- 契約約款には、注文書及び請書の個別的記載事項を除き、(建設業の16項目)に掲げる事項を記載する。

- 注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割り印を押す。

- 注文書及び請書には(建設業法の16項目の内1~4項)までに掲げる事項とその他必要な事項を記載する。

- 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことを明記する。

- 注文書には依頼主が、請書には解体業者がそれぞれ署名又は記名押印をする。

書類は違っても、建設業法の16項目について共有する点は変わらないね!

解体工事契約書で実際にあったトラブル事例

ここからは、実際にあったトラブルを具体的に紹介していくよ。

工事期間の遅延に関するトラブル

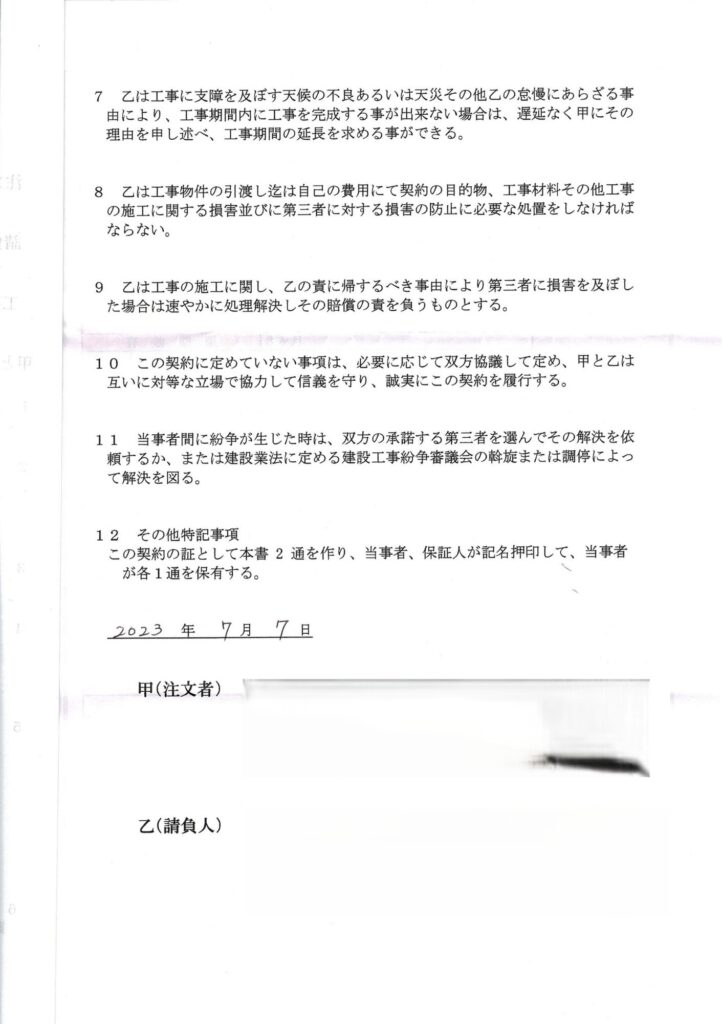

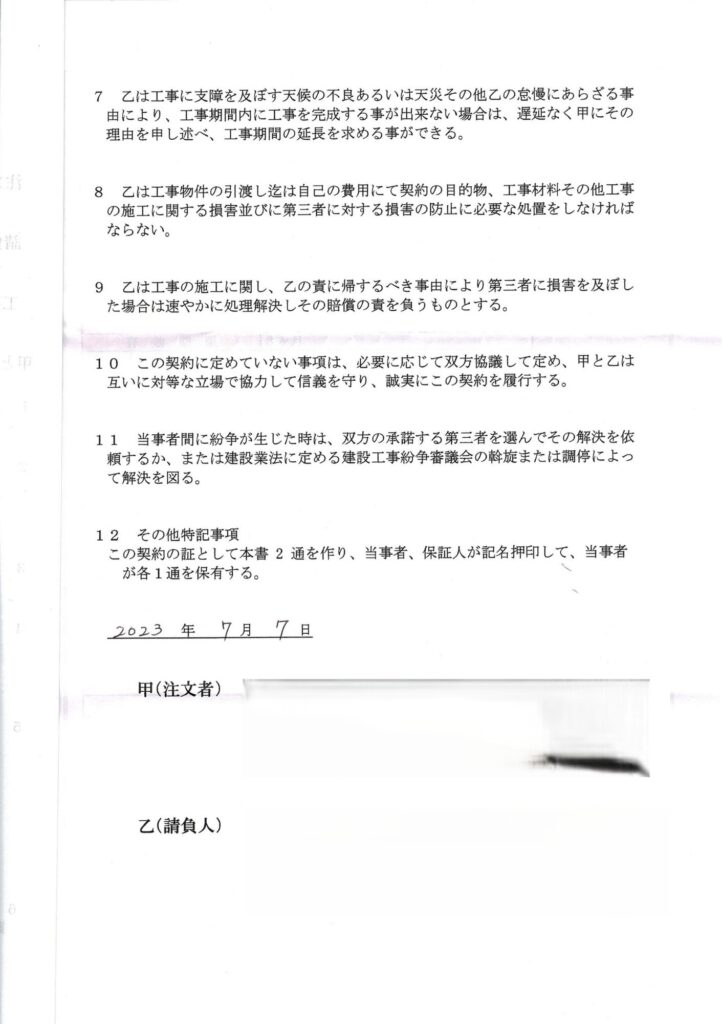

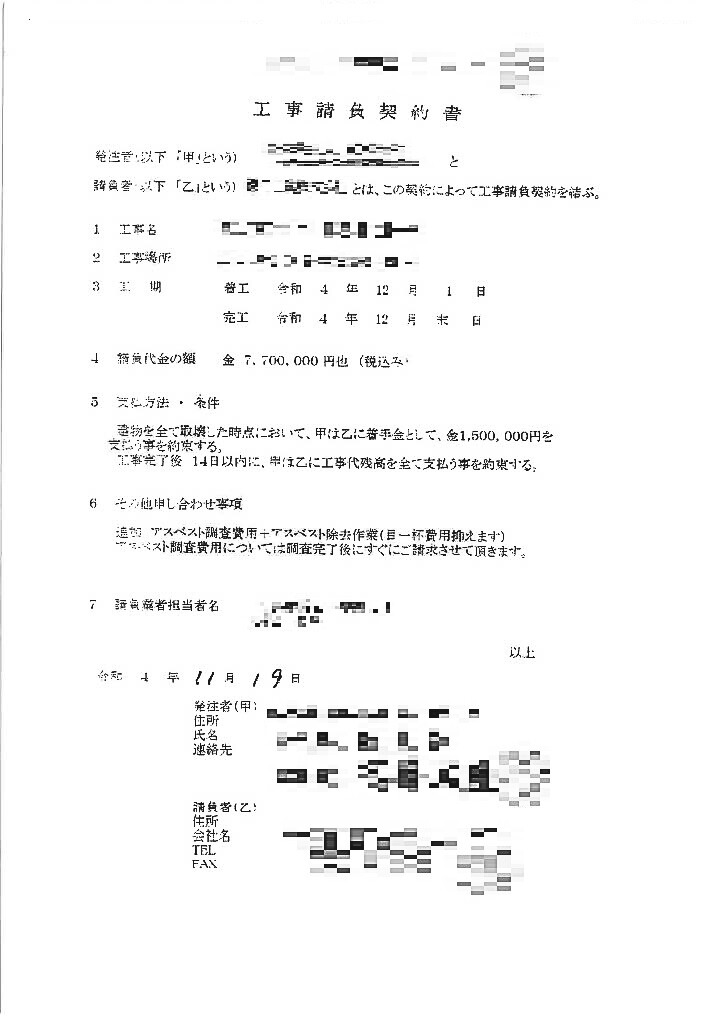

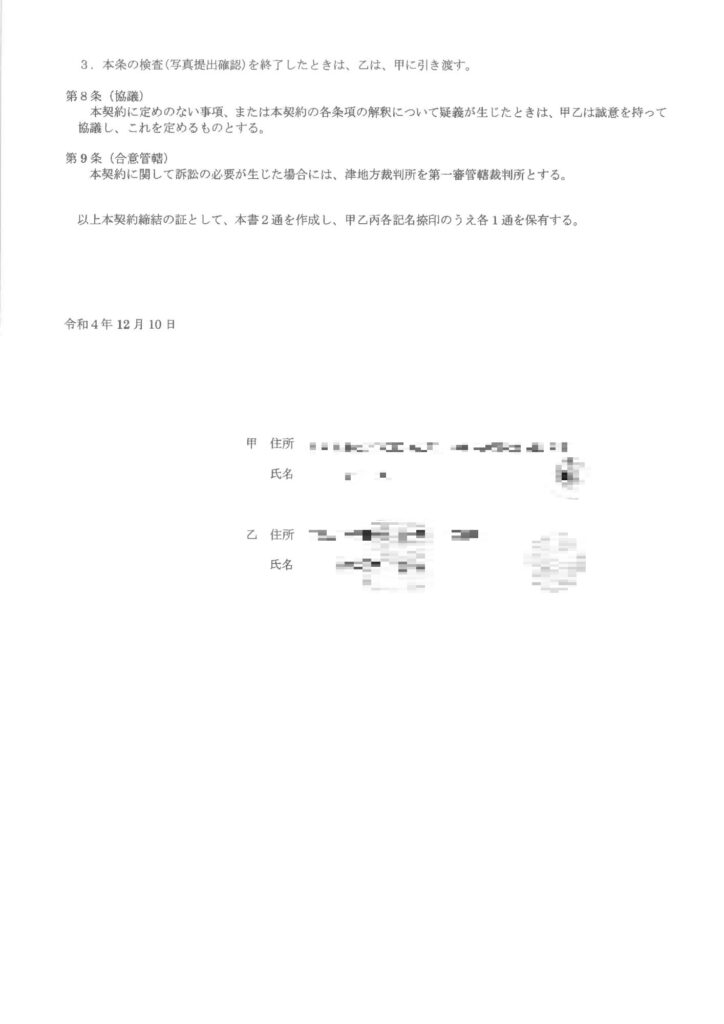

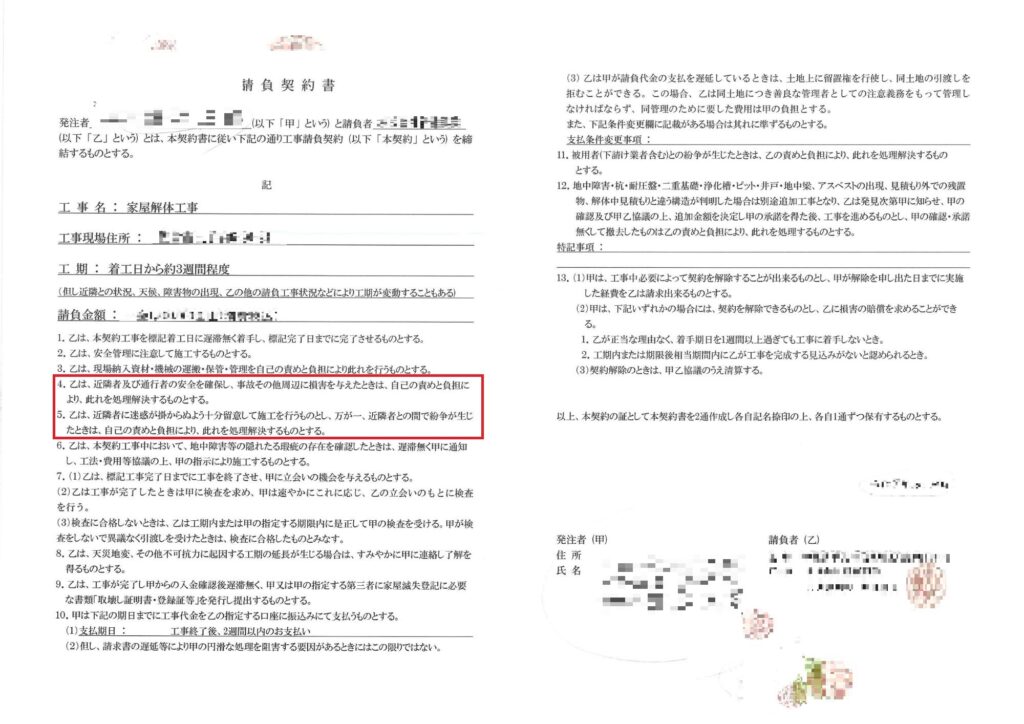

■実際に使用された契約書画像(※クリックで拡大できます)

※甲=依頼主 乙=解体業者

えーっと、この契約書に記載のある項目は……

建設業法の16項目の内の4項目(工事内容、工期、金額、支払い方法)の記載しかないね。

そうだね。別紙で約款もついていなかったんだ。

【トラブルの流れ】

工期が予定より1か月と4日も延びてしまったんだね……

この契約では、解体業者が工事の遅延に対して損害金を払ったけど、契約書に書いていないと支払われない場合も当然あるだろうし、金額が減ってしまう恐れもあったね。

契約書に書いてないと何も約束されないもんね。

この契約で挙げられる問題点をまとめてみたよ。

【上記契約の問題点】

- 契約書に建設業法の16項目全てを記載していない(工期が遅延した時の対応や保証についての記載がない)のに契約を締結してしまった。

- そもそも工期の設定に無理があった(建物の大きさに対して工期が短すぎた)のに、契約の段階で解体業者からの意見が無く、依頼主も気づかなかった。

- 解体業者は、着工してから早い段階で期限内の完工が難しいことがわかっていたのに、依頼主への報告は完工予定日後だった(通常は完工してすぐ立ち会い確認が必要)。

上記のような契約書を出されたら、まずは別紙で約款があるかを確認しましょう。無いと言われたら、工事請負契約書に法律上必要な条項を追記してもらえるよう伝えましょう。追記については、規模の大きい会社だと行政書士や弁護士に相談するため時間がかかる場合がありますが、そうでなければすぐに書き込んでくれる業者もいます。

法人契約では、同じ相手と何度も取引をする場合、最初の契約で基本契約書を取り交わし、後の契約では注文書と請書のみ使用する方法を取る場合があります。法改正に気づかず、ずっと同じ約款を使用していないか注意が必要です。

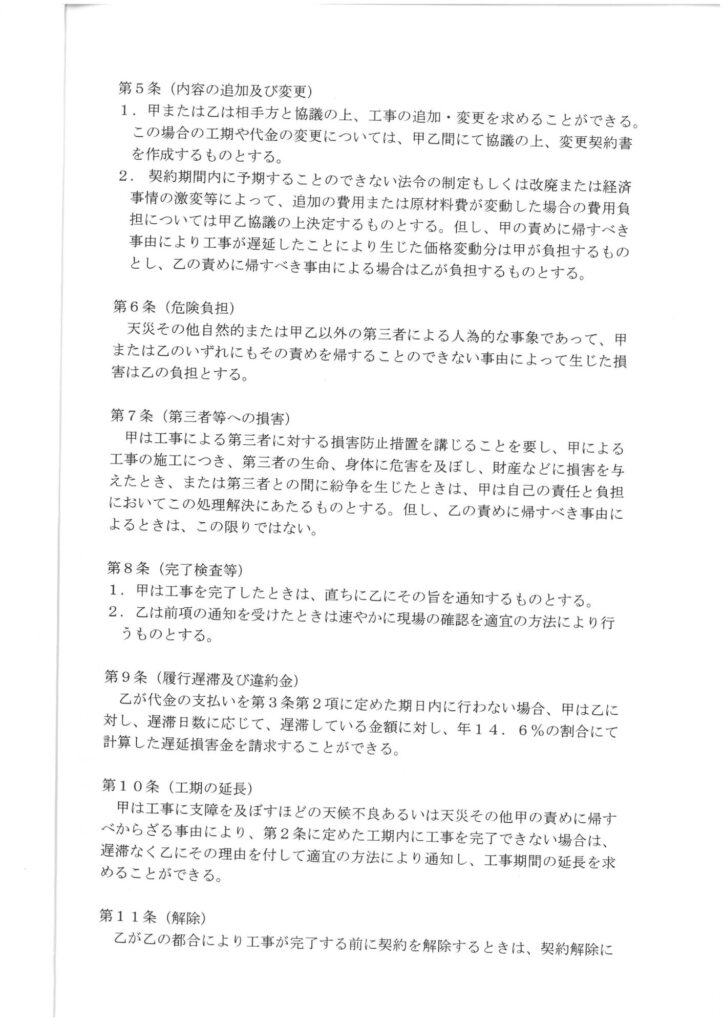

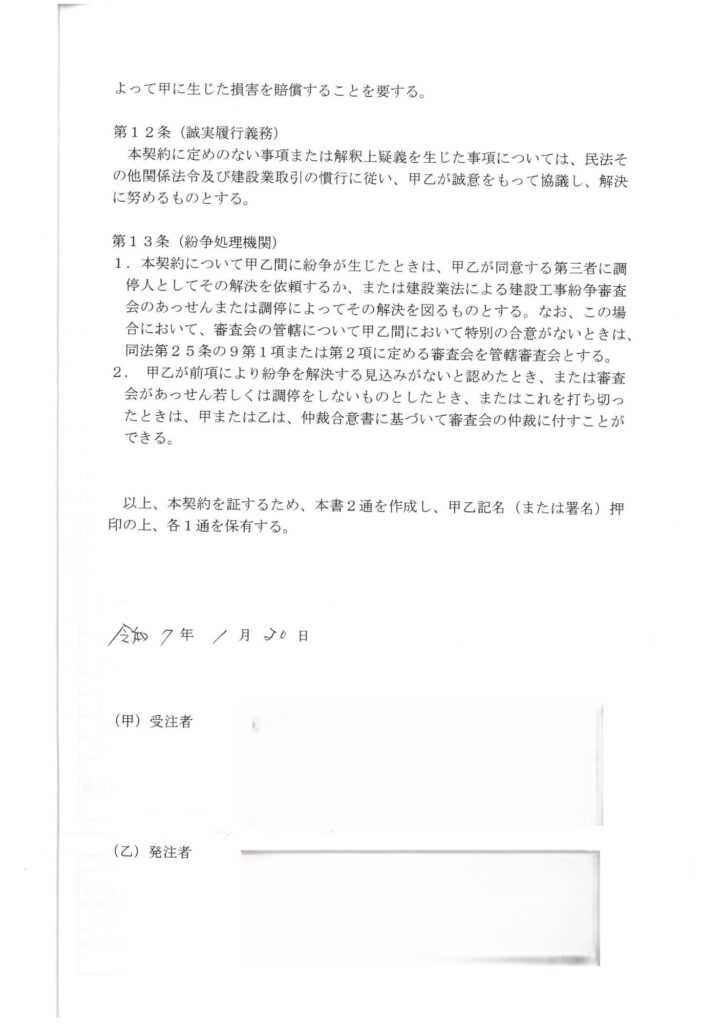

手抜き工事に関するトラブル

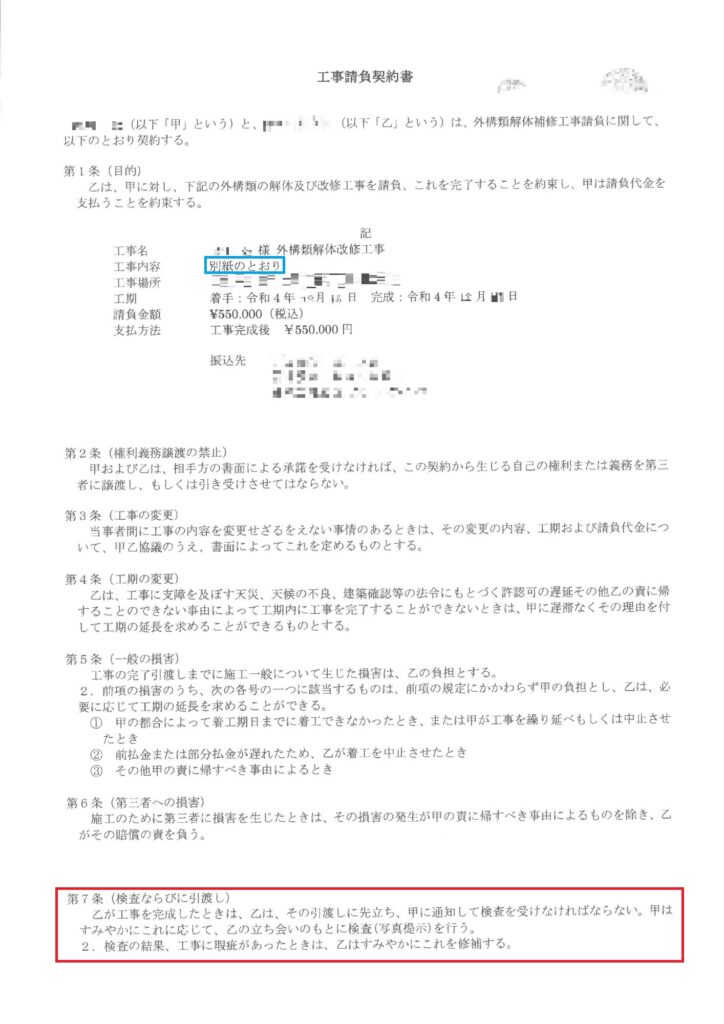

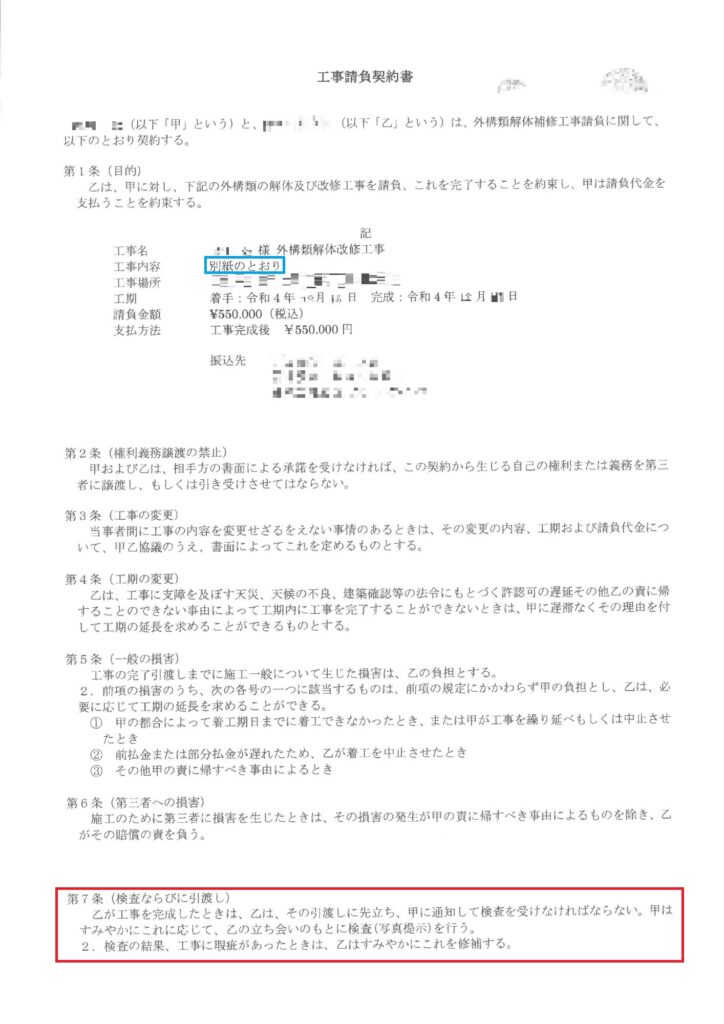

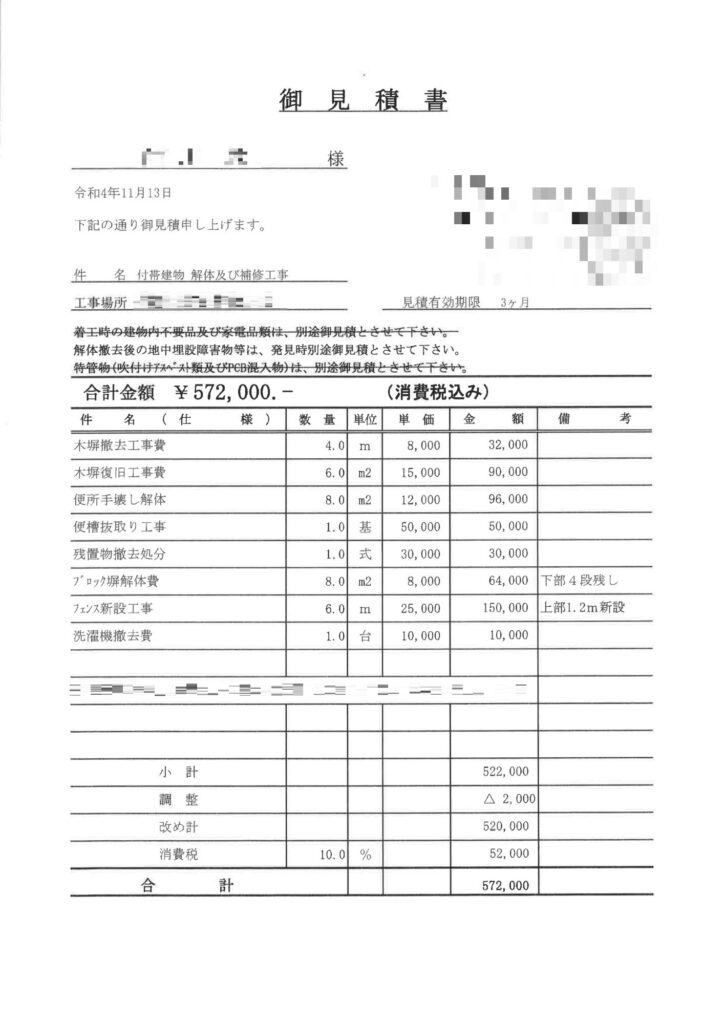

■実際に使用された契約書画像(※クリックで拡大できます)

※画像青枠「工事内容 別紙のとおり」の別紙とは、下記見積書のこと

※甲=依頼主 乙=解体業者

この契約書は、建設業法の16項目をクリアしていそうだね!

うん、記載が必要な項目は最低限クリアしているね!

では、この契約でいけなかったのはどこなのかを検証してみよう。

【トラブルの流れ】

※門扉やフェンスについて型番などの詳細を詰めないまま契約。

完成品が想像と違ったら悲しいよね……

【上記契約の問題点】

- 複数の工事を同時に行ったにも関わらず、契約書に工事の詳細を記載していなかった。(門扉の形など決めていない部分も多かった)

- 解体業者と依頼主で工事物の相互確認ができていなかったのに契約をしてしまった。(解体工事現場が遠方だったため、依頼主が立ち会いできなかった)

- 契約書の第7条(画像赤枠)では、「乙が工事を完成したときは、乙は、その引き渡しに先立ち、甲に通知して検査を受けなければならない。」とあるが、解体業者は完工しても依頼主にすぐに連絡しなかった。

問題は多いけど、条項の記載があって良かった点もあるよ!

【良かった点】契約書の第7条(画像赤枠)「2.検査の結果、工事に瑕疵があったときは、乙はすみやかにこれを修補する。」という条項を取り交わしていたので、解体業者側が約束を守っていないことが証明され、その後時間は空いてしまったが、門扉は業者によって無償で修補された。

「工事内容」は多くの場合、契約書の一番上に記載する重要な事項ですが、この工事の場合は、幾つかの工事を「外構類解体改修工事」としてまとめています。

詳細が記載された見積書には、金額こそ載っているものの、新設するフェンスの形や設置方法などは記載がありません。詳細を決めずに契約してしまったことが、業者との齟齬が生まれる原因になってしまいました。

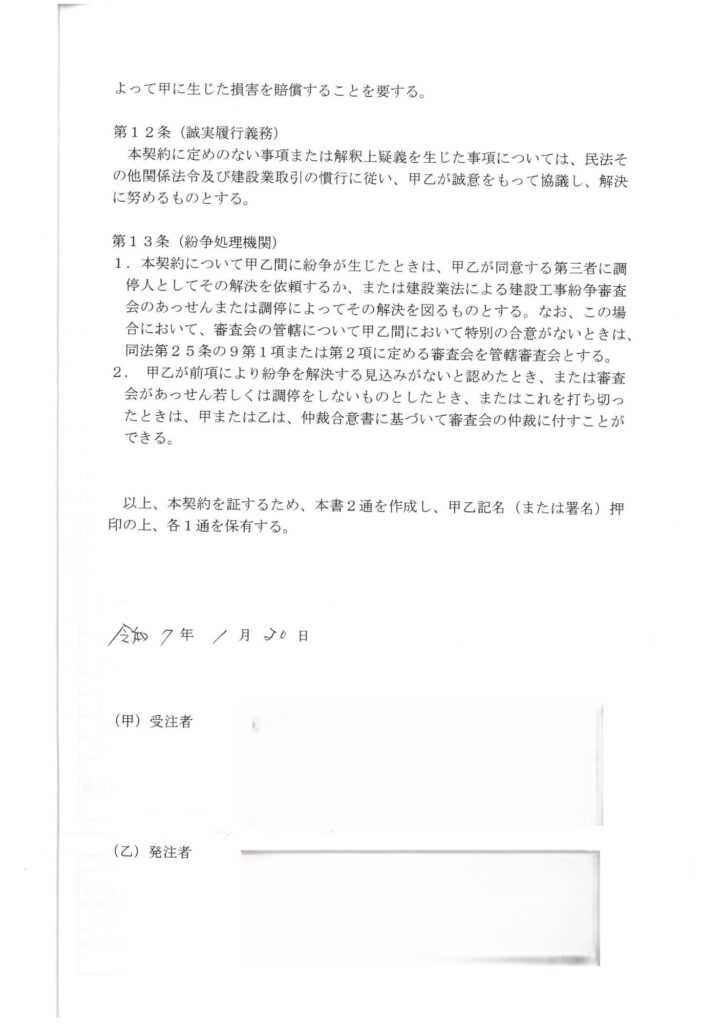

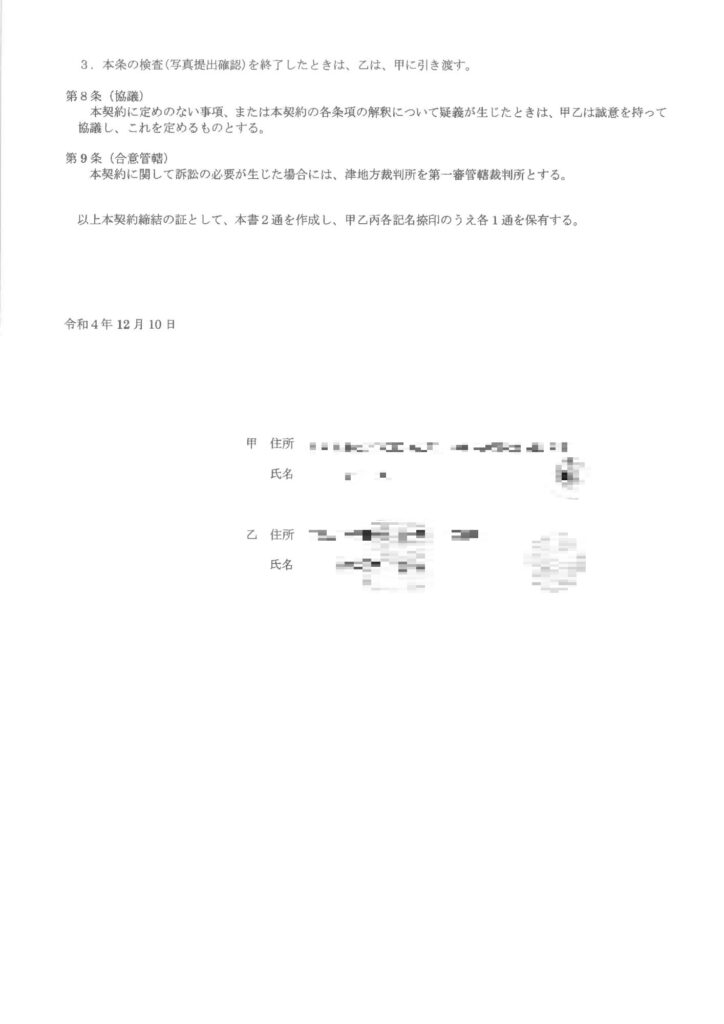

解体工事契約書でトラブルを回避できた成功例

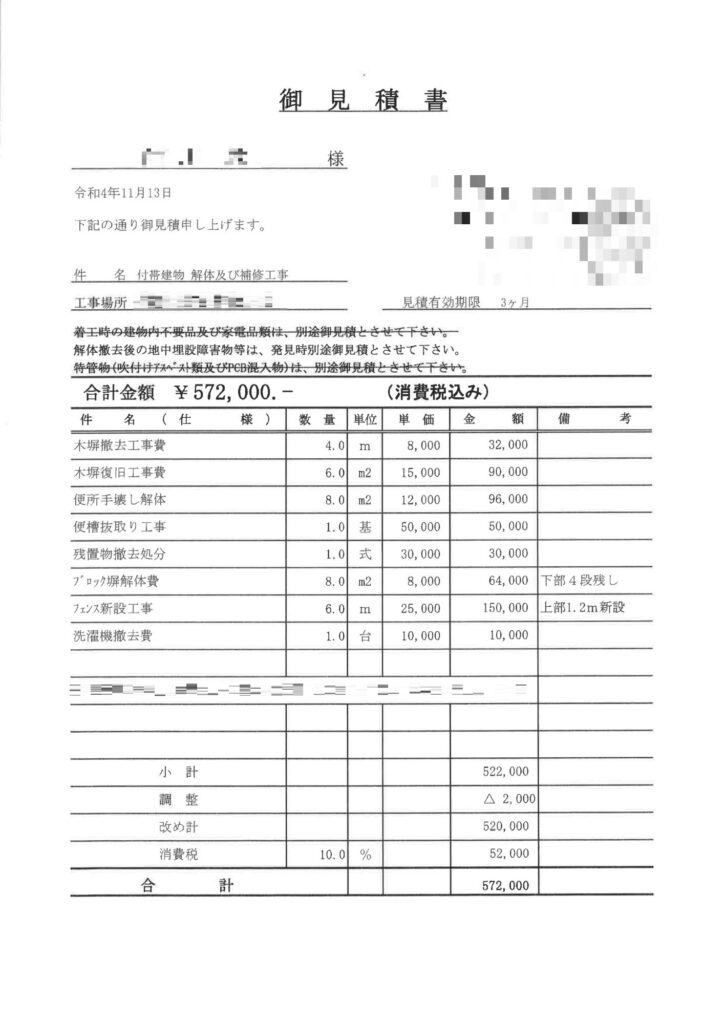

■実際に使用された契約書画像(※クリックで拡大できます)

この契約書を使用している解体業者の工事中に、近隣住民からクレームが入ったんだ。

あらら……

この時、解体業者はクレームのあった近隣住民の家へすぐに謝罪に行ったんだ。ご迷惑をお掛けしていることを謝罪した上で、できる限りの粉塵対策を行っていることや、現在の工事過程について直接説明をしに行ったよ。

迅速で丁寧な対応だね。

近隣住民の方は納得してくれて、それからのクレームは一度もなかったんだ。

契約書(画像赤枠)にちゃんと近隣住民に配慮する旨の条項があったから、安心して対応を任せられたんだね!

そうだね。契約書に書いてあったおかげで依頼主が対応しなくても問題が解決したね。依頼主も解体業者の迅速な対応に感謝していたそうだよ。

「契約書に記載があったお陰でクレームを回避できた事例」としてお伝えしましたが、条項を契約書にわかりやすく記載しているということは、解体業者が「その条項について自信を持って対応する」という意思表示になります。逆に言えば、対応できないことは記載しません。つまり、より依頼主に優しい解体業者であれば、必要事項がすべて揃っていることはもちろん。自ずと契約書の内容も詳細でわかりやすくなるのです。

解体工事契約書に関するQ&A

なやみん、解体工事の契約書に関することで、他に聞きたいことあるかな?一問一答形式で答えていくよ!

あります!契約書の控えはいつまで保管すればいいんですか?

解体工事業者は、請負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成しなければならないんだけど、その保管期間が5年間なんだ。

依頼主の契約書保管期間は定められていないから、解体後の土地の利用方法によってどれくらい保存しておくかは違ってくるね。ちなみに法人契約の場合は、会社法で「契約書類は10年間保存」などの決まりがあるよ。

はい!次の質問です!契約書は1部署名又は記名押印して、もう1部はコピーじゃダメですか?

それはダメなんだ。建設業法第19条で「署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない」と定められている。つまり、「契約当事者双方が契約書の原本を持っている状態にしなければならない」ってことだから、契約書のコピーは認められないよ。

最後にもう一つ!解体工事契約では、電子契約ができますか?

条件をクリアしていればできるよ!

建設業法では、工事請負契約書において「依頼主の同意を得る」などいくつかの条件を満たしていれば、電子契約を行うことが認められているんだ。詳しくは国土交通省のガイドラインに載っているよ。ただ、解体工事業では普及率は低いのが現状だね。

ちょっと待って!契約書サイン前に確認するべき最終確認事項3つ!

これで契約書のことはよくわかったから、安心して契約に臨めるね!

なやみんちょっと待って!最後に見落としがちな確認事項を伝えるから、よく聞いてね。

解体する建物に間違いはないか

解体する建物の所在地、構造などは最初にチェックしていると思いますが、最後にもう一度チェックしましょう。

過去には、隣の空き家と間違えて家の一部を解体されてしまったという事件がありました。現地で立ち合い、解体業者と一緒に確認するのが一番ですが、どうしても現地立ち会いが難しい場合など、解体する建物の所在地や特徴のすり合わせをしっかり行いましょう。

印紙が間違っていないか。

意外と見落としがちなのが、印紙の貼り間違えです。契約書にサインをする前に、契約金額に見合った印紙が貼られているか確認しましょう。

【印紙税額の一覧表(請負に関する契約書)】

(引用:印紙税額の一覧表[請負に関する契約書]|国税庁)

記載された契約金額 印紙税額(1通または1冊につき) 1万円未満 非課税 1万円以上100万円以下 200円 100万円を超え200万円以下 400円 200万円を超え300万円以下 1千円 300万円を超え500万円以下 2千円 500万円を超え1千万円以下 1万円

緊急連絡先の番号確認

工事が始まってから何かトラブルがあった場合、すぐに連絡を入れてもらうため、日中連絡がつきやすい電話番号を解体業者へ伝えておきましょう。また、こちらから緊急で連絡を取りたい場合の解体業者の連絡先も確認しておきましょう。解体業者によってはメールでしか連絡が取れない場合もあります。その時は、何日ほどで返事がもらえるのか、緊急の電話回線があるかを聞いておくと安心です。

よくあるトラブルで、「確認したいことがあるのに解体業者と連絡がつかない」や、「解体業者からの電話がタイミング悪くいつも取れない」など、「お互いに連絡したいのにできない」というトラブルが挙げられます。すぐに連絡が取れないと、お互いに報告や相談ができず、最初は小さなトラブルでも、大きくなってしまうことがあります。解体工事を依頼している期間中は、なるべく業者からの電話を取りやすいようにしておき、出られなくてもすぐに折り返すことを心がけましょう。

こちらから電話をかける場合の注意点は、何時頃掛ければつながりやすいかを業者に聞いておくことです。小規模な解体業者では事務を置かずに個人ケータイで対応しているため、現場作業中は電話に出ることができないこともあります。

連絡がつきやすいかどうかは業者の口コミを見ると事前にわかる場合もあります。「電話しても繋がらない」「レスポンスが遅い」などと書かれている業者には注意しましょう。

契約書以外に確認すべき書類は?

- 見積書

-

契約前の検討段階でもらうことが多いと思いますが、見積書をそのまま工事内容詳細として契約書に添付する業者もいます。特に金額については、契約書と相違がないかしっかり確認しましょう。

- 建設業許可証または解体工事業登録証明書

-

解体工事をするために必要な許可や登録をしている業者ならば提示できる証明書です。不備のない契約書を発行していても解体工事を行う資格がない業者には工事を任せられません。確認させてもらいましょう。建設業許可を持っている業者であれば、国土交通省の検索システムで検索することもできます。

- 工事保険の保険証書

-

依頼する解体業者が損害賠償保険に加入しているかの確認ができます。一般的な家屋であれば対人で1億円、対物で数千万円程度の補償能力があれば安心でしょう。

- アスベストに関する調査報告書

-

解体業者には、アスベストの事前調査結果について環境省と依頼主へ報告する義務があります。依頼主は、解体業者が環境省への報告を行ったかの確認と、自身もアスベストの調査結果について解体業者から説明を受けましょう。

- 産業廃棄物収集運搬許可証

-

解体工事で出る廃材(産業廃棄物)の収集・運搬を行うために必要な許可証です。管轄の都道府県知事の許可をもらっている業者であれば提示できます。解体工事を行う上で必須な許可ではありませんが、持っていないと自社で産業廃棄物の収集・運搬を行うことができません(別の業者へ委託する必要があります)。

- マニフェスト伝票

-

産業廃棄物の種類・量・運搬車等の名前等を記入した伝票です。解体工事で出た廃材が正当に処分された証明になります。発行まで工事後1か月ほどかかりますが、お願いすれば依頼主も解体業者からコピーをもらって確認できます。

解体工事の契約書「まとめ」

解体工事に契約書は必要です。

契約書は、「契約書の内容で責任をもって解体工事を請け負います」という解体業者、「契約書の内容で問題ないので工事を依頼します」という依頼主、双方の合意を法の下に書面に残しておくことで、トラブル防止の役割を果たしてくれます。

また、契約書は依頼主を守るものです。解体工事契約書は工事内容確認のためだけではなく、何かトラブルが起きた時の対応と責任の所在を明らかにして、契約者が損をしないための証拠と保証になるためにあると言えるでしょう。

しかし解体工事の現状は、契約書を取り交わさずに契約する業者や、契約書の条項が足りない業者、わかりづらい書き方をしている業者が存在します。

それらを回避するために、実際の事例を共有しながら、解体工事契約書のチェックポイントを解説してきました。

- 建設業法に則って記載が必要な16項目の条項が記載されているか。

- 解体業者から提示された契約書類には法的な効力があるか。

- 追加費用・工事遅延・近隣住民への配慮についての対応や保証の記載があるか。

- 解体する建物の所在地や解体工事金額は間違っていないか。

中野さんのおかげで契約書の重要さと、チェックポイントがわかったよ!

よかった。大事な契約書だからこそ、内容をよく読んで不明点をなくし、安心して契約に臨もう!

解体工事で失敗しない!

中野達也監修 完全ガイド

私、中野が監修した全51ページの完全マニュアル&解説動画を、今だけ無料でプレゼント中!

個人情報は厳重に保護。いつでも解除可能で安心です。

ガイドのお受け取り方法を

お選びください

コメント