この記事の案内人・編集長

稲垣 瑞稀

なやみん

なやみん老朽化が心配だけど、切り離し費用っていくらかかるんだろう……。

隣家と壁を共有する長屋の切り離しは、一般的な戸建ての解体とは勝手が違い、多くの方が不安や疑問を抱えています。特に、費用面やご近所、とりわけ隣家との関係は大きな心配事でしょう。

この記事では、切り離し解体を初めて検討する方でも安心して準備を進められるよう、費用相場からトラブルを未然に防ぐための具体的なステップ、信頼できる業者の選び方、解体後の土地活用までを網羅的に解説します。

- 特殊な長屋の切り離し費用がわかる。20坪120万円~の相場と節約術。

- 「特定空家」指定で固定資産税が6倍に?放置した場合の法的リスクがわかる。

- 隣家トラブルを回避する7つの鉄則。「同意書」の重要性や挨拶回りのコツ。

- 悪質な業者を回避する5つの秘訣。「建設業許可」や保険加入の確認が重要。

- 解体後の土地を有効活用する7つのアイデア。駐車場やカーシェアで収益化。

監修者

監修者 運営責任者

運営責任者「スッキリ解体」編集長

稲垣 瑞稀(いながき みずき)

解体業界専門のWebメディアでWebディレクターとして6年以上、企画・執筆・編集から500社以上の解体業者取材まで、メディア運営のあらゆる工程を経験。正しい情報が届かず困っている方を助けたいという想いから、一個人の責任と情熱で「スッキリ解体」を立ち上げ、全記事の編集に責任を持つ。

執筆

執筆「スッキリ解体」専属ライター

秋田 栞(あきた しおり)

「どんな専門的な情報も、『なるほど!』に変わる瞬間を大切に、解説します。」

複雑な情報を分かりやすく紐解くことを得意とするライター。毎週の専門勉強会で得た最新知識を元に、読者の「なぜ?」「どうして?」を「わかった!」に変える記事を執筆。現場の職人さんが話す言葉と、お客様が使う言葉の橋渡し役となることを目指している。

まずは基本から:長屋切り離しで知っておくべき大前提

解体計画を立てる前に、「なぜ長屋の切り離しが特別なのか」その基本を理解しておくことが重要です。

長屋(ながや)とは

長屋とは、二戸以上の住戸が壁を共有し、それぞれが独立した玄関を持つ集合住宅を指します。「テラスハウス」や「タウンハウス」、関西地方では「文化住宅」と呼ばれることもあります。廊下や階段といった共用部がない点が、アパートやマンションとの大きな違いです。隣家と構造的に繋がっているため、自分の所有部分であっても、単独の判断で解体できません。

隣家同士が壁を共有しているつくりのため建築コストが低く抑えられ、結果一戸建てや共同住宅よりも家賃が安く設定されている場合が多いです。

※クリックで詳細が読めます

長屋の種類

長屋は主に「棟割長屋(むねわりながや)」と「重層長屋(じゅうそうながや)」の2種類があります。

棟割長屋:住戸が壁を挟んで横並びに配置されている

重層長屋:1階と2階が別々の住戸になっており、2階住戸には直接外に続く階段が設けられている

「長屋」と「タウンハウス」の違いって何?

隣同士が連なっている建物という点はどちらにも共通していますが、庭や駐車場を含む土地の所有者が異なります。長屋は基本的に共有部分がないため住戸と敷地はそれぞれの所有物であるのに対し、タウンハウスは庭や駐車場が共有のため住戸とは別に建物全体の土地所有者がいることが多いです。似たような名称の「テラスハウス」という建物もありますが、これは長屋に近い建物です。

アパート・マンションと長屋の違い

どちらも複数の世帯が住む「集合住宅」ですが、建物の構造と法律上の扱いに決定的な違いがあります。最も大きな違いは、「各住戸の玄関から、共用の廊下や階段を通らずに直接外へ出られるかどうか」という点です。

下の画像では、アパートの方に2階へと続く階段が設置されていると分かります。

なぜ老朽化した長屋の放置は危険なのか

古くなった長屋をそのままにしておくと、様々なリスクが生じます。

物理的なリスク

地震や台風による倒壊、外壁の落下などで、近隣に被害を及ぼす可能性があります。

- 倒壊や一部落下による危害

建物の一部が落下、最悪の場合は建物全体の倒壊につながります。(人身・物損事故、近隣への被害) - 湿気やシロアリ等による劣化の加速

日本の高温多湿な気候は、木造建築物にとって劣化を早めてしまう原因にもなります。(構造材の弱体化、建物の寿命短縮) - 害虫・悪臭・景観悪化など周囲環境への悪影響

老朽化した長屋の放置は、ネズミや害虫の発生源になったり、悪臭が発生したり、景観や治安が悪化したりなど、周辺の生活環境にも影響を及ぼします。(近隣住民の生活環境悪化、不法侵入・犯罪誘発)

法的なリスク

万が一、倒壊などで第三者に損害を与えた場合、所有者として損害賠償責任を問われることがあります。また、空室を放置し行政から「特定空家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が最大6倍になるケースもあります。

- 第三者への損害賠償責任

建物の放置によって第三者に損害を与えた場合、法的な損害賠償責任を負う可能性があります。(民法(不法行為)、連帯責任の発生) - 空家法・条例による指導・勧告

適切な管理が行われず、改善されないまま放置すれば特定空き家等に該当しうる空き家に対して「指導」、それでも改善しない場合は「勧告」が可能となります。(行政指導、命令、代執行の可能性) - 固定資産税特例の解除

例え長屋の1室のみだとしても、空き家放置により管理不全と判断されれば、固定資産税が突然大幅に増額されるリスクがあります。(税負担の増大)

経済的なリスク

建物の劣化が進むほど資産価値は下がり、いざ売却や解体をしようとした際の費用は逆に増大してしまいます。これらのリスクを回避するためにも、計画的な解体・活用が求められます。

- 資産価値の低下

老朽化した空き家は、その状態が悪化するほど、解体や売却といった選択肢の実行が困難になってきます。(売却困難、収益性喪失) - 管理・修繕コストの増大

放置期間が長くなるほど、必要な修繕や解体にかかる費用は増大し、最終的には維持管理コストが資産価値を上回る「負動産」となるリスクが高まります 。(費用対効果の悪化、「負動産」化)

長屋切り離しの費用:相場と高額になる理由

最も気になるのが解体費用です。長屋の切り離しは、戸建てに比べて1.5倍以上の費用がかかる傾向にあります。

▼切り離し費用の目安:木造・20坪の場合

| 【長屋切り離し】費用比較表 (木造2階建て・20坪/66m2の目安) | ||

|---|---|---|

| 費用項目 | 戸建て住宅 | 長屋 |

| 本体工事費 | 約40万~80万円 | 約50万~100万円 |

| 整地費 | 約10万~20万円 | 約10万~20万円 |

| 廃棄物処理費 | 約20万~30万円 | 約25万~35万円 |

| 構造補強・補修費 | – | 約20万~40万円 |

| 境界確定・測量費 | – | 約15万~30万円 |

| 諸経費 | 約10万円 | 約10万~15万円 |

| 合計金額 | 約80万~140万円 | 約120万~200万円以上 |

※上記はあくまで目安です。建物の構造、立地条件、廃材の量などにより変動します。

なぜ長屋の切り離しは高額になるのか?4つの理由

1.隣家保護のための「手壊し作業」が中心になるため

重機で一気に作業すると、隣家に振動や衝撃でダメージを与えてしまう恐れがあります。そのため、隣家と接する壁や屋根は、職人が手作業で慎重に切り離す必要があり、人件費と工期が増加します。

2.切り離し後の「外壁補修工事」が必須のため

自分の家を解体すると、隣家は壁がむき出しの状態になります。このままでは雨風にさらされてしまうため、防水性のある外壁(トタンやサイディングなど)を新たに設置する工事が必須となり、その費用が発生します。

3.残存する建物の「構造補強」が必要な場合があるため

長屋は柱や梁を共有しているケースが多く、切り離し解体によって残る側の家の耐震性が低下する危険性があります。安全性を確保するために、梁を追加するなどの補強工事が必要になることがあります。

4.道が狭く、重機やトラックの進入が困難なため

古い長屋は狭い路地に面していることが多く、大型の重機や廃材を運ぶトラックが入れない場合があります。その場合、小型機械の使用や手作業での搬出となり、作業効率が落ちる分、費用が割高になります。

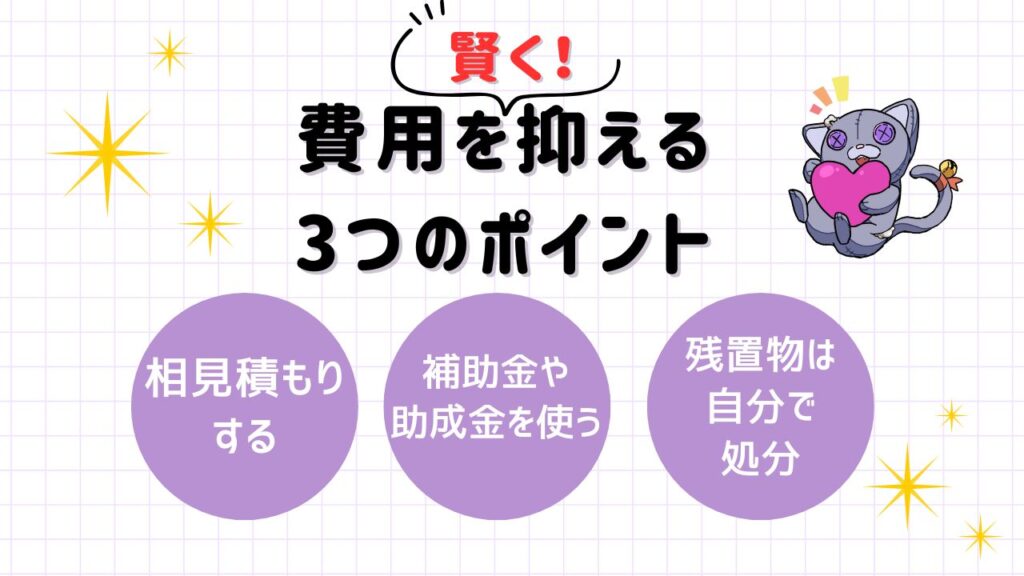

費用を賢く抑える3つのポイント

1.複数の業者から見積もりを取る(相見積もり)

必ず3社以上の解体業者から見積もりを取りましょう。費用を比較できるだけでなく、各社の対応や提案内容を見ることで、信頼できる業者かどうかを判断する材料になります。

2.自治体の補助金・助成金制度を活用する

多くの自治体で、老朽化した危険な空き家の解体に対する補助金制度が設けられています。数十万円の補助が受けられる場合もあるため、「市区町村名+空き家+解体+補助金」で検索し、条件などを確認してみましょう。

3.家財道具(残置物)は自分で処分する

家の中に残された家具や家電の処分を業者に依頼すると、産業廃棄物としての処理費用が上乗せされます。自分で自治体のルールに従って処分するだけで、数万円〜十数万円の節約につながります。

【参考資料】長屋切り離しの見積書:実際の書類を大公開

長屋切り離しをした方の実際の見積書を用意しました。費用の大半を占める本体工事の項目と、長屋切り離しで特徴的な項目は赤で囲っています。長屋切り離しにはどんな費用項目があるのか、ぜひ参考にしてみてください。

【建物情報】

木造一部RC造2階建て・約25坪・大阪府

kaitaikoji-nagaya-11

※画像左下ボタンにてページの変更と縮小/拡大ができます。

長屋切り離しのよくあるトラブル

建物構造上の問題によるトラブル

梁(はり)や柱(はしら)を近隣と共有している

複数の住戸で梁や柱を共有している場合、一部解体によって建物の構造全体の安全性が損なわれる可能性があります。構造設計の専門家が構造計算(こうぞうけいさん) ※ を行わないと切り離しを進められず、解体業者単独では対応できなかったり、倒壊の危険性があるため解体業者に責任が帰属しない旨の覚書(おぼえがき) ※ が必要となったりするケースもあります。

※ 構造計算 (こうぞうけいさん)

建築物の構造部分にかかってくる自重や積載荷重、さらに積雪・風圧・土圧・水圧・地震・衝撃などの外力に対し「安全かどうかを確かめるため」応力(建物の構造内部に生じる抵抗力のこと)や断面・接合部・基礎などを計算すること。

※ 覚書 (おぼえがき)

契約に付随する事項の合意内容を記載する書面。合意があったことを証明する効力がある。取り交わす場合は当事者双方が署名押印を行う。

基礎を近隣と共有している

図面がなく基礎がどのように繋がっているか不明な場合、解体後に隣接する敷地に基礎の一部が残ったり、残す側の基礎を破損させてしまうことがあります。解体業者は基礎の補修に対応できない場合が多いです。

切り離し後に境界が変わってしまう

共有の柱を撤去する際、柱の半分が解体対象地の境界を超えることが多く、特に売却時には認識のズレからトラブルが生じる可能性があります。

長屋の一部を隣家と共有している場合は、建物の構造を確認しましょう。それぞれの箇所の所有者が誰なのかをハッキリさせることが重要です。

近隣住民との合意形成・補修に関するトラブル

隣家との意見が対立する

切り離し工事や切り離し後の補修に関して、隣家の所有者との合意形成がスムーズにいかない場合があります。どのような同意書が必要か、補修方法(トタン、板金、石膏ボードなど)の選択で意見が対立することもあります。

補修後の耐震性への懸念

解体後の切り離し補修が建物の耐震性に影響を与えるのではないかと隣接住民が懸念し、トラブルに発展するケースがあります。解体業者は耐震性の判断が難しく、専門家(工務店、建築家)の意見が必要となる場合があります。高額な構造計算費用がさらに紛争を招くことも。

入居者への配慮

工事中の騒音や振動に対する入居者の不満から、工事が中断・中止になることがあります。仮住まいの提供などの配慮が必要になることもあります。

不動産業者の介入

解体対象の借地権を狙う不動産業者が、隣接する物件の管理会社を通じて解体への不安や不満を所有者に伝え、工事が頓挫する事例があります。

【初田理事に聞いた】解体業者も頭を抱えた……長屋切り離し衝撃トラブル事例集

長屋の切り離しは様々なトラブルが想定されます。そこで実際にあったトラブル事例について、『あんしん解体業者認定協会』の理事であり、数多くの解体現場を見てきた初田秀一さんへお話を伺いました。

現場解説

現場解説

一般社団法人あんしん解体業者認定協会 理事・解体アドバイザー

初田 秀一 (はつだ しゅういち)

解体アドバイザー歴15年、相談実績は11万件以上。お客様の不安を笑顔に変える現場のプロフェッショナル。「どんな些細なことでも構いません」をモットーに、一期一会の精神でお客様一人ひとりと向き合い、契約から工事完了まで心から安心できる業者選定をサポート。この記事では現場のリアルな視点から解説を担当。

実例1:構造の問題「そもそも切り離しできませんでした……」

【ケース】

倒壊の危険性があるほど老朽化した長屋。所有者様は「全棟解体のきっかけになれば」と、ご自身の一区画の解体を決意されました。しかし、解体業者が現地調査を行ったところ、隣家と建物を支える重要な『梁』を共有している可能性が浮上しました。

【結末】

建築士を交えて何度も協議を重ねましたが、「切り離した場合、残る家屋の安全性を確保できない」という結論に。結果的に、外壁や構造躯体を残し、内装だけを解体するという不本意な形で工事を終えることになりました。

理事 初田秀一

理事 初田秀一長屋では、壁だけでなく、建物の骨格である柱や梁、土台となる基礎までが共有されていることが珍しくありません。図面が残っていない古い長屋も多く、外から見ただけでは判断できないのです。もし共有されている構造体を安易に壊してしまうと、隣家が倒壊する危険性すらあります。解体業者だけでは判断が難しく、工事を断念せざるを得ないケースや、構造計算などを行う建築士の協力が必須となるケースがあります。

事例2:隣人との亀裂「補修と耐震性で話がこじれ、費用は倍に…」

【ケース】

切り離し解体を始めるにあたり、隣家の所有者へ挨拶に。すると、「壁を壊した後、こちらの家の耐震性は保証してくれるのか?」と詰め寄られました。さらに、解体後の壁の補修についても、「よくあるトタンの波板のような安っぽい仕上げは嫌だ」と主張され、話がこじれてしまいました。

【結末】

耐震性の問題は解体業者では保証できないため、隣人の知り合いだという工務店に構造の確認を依頼することに。結局、解体後の壁の補修もその工務店が行うことになり、当初の見積もりよりも大幅に高額な費用を支払う結果となりました。

理事 初田秀一

理事 初田秀一切り離し後の壁の補修は、トタンや板金で仕上げるのが一般的ですが、隣家の所有者様が納得しない場合トラブルになりがちです。また、「耐震性の保証」は非常にデリケートな問題です。解体業者は「壊すプロ」であり、建築の構造計算や耐震診断の専門家ではありません。隣人からこうした要求があった場合、建築士など第三者の専門家を交えて協議する必要があります。

なやみん

なやみんちなみに、工事をする側の責任範囲は、あくまでも切り離す前と同じくらいだよ。お隣さんが必要以上に高い素材を使いたがってたり、責任範囲を超えるお金を要求されたら、その分はお隣さんに負担してもらうように話しあうのが大切だよ。

事例3:権利の問題「切り離ししたら、お隣に越境してました…」

【ケース】

工事自体は無事に終わったものの、土地を売却しようとした際に問題が発覚。切り離した壁の柱が、実は隣家の敷地に越境していることが判明しました。隣家、買主となる不動産会社との間で話がこじれ、売却の話がスムーズに進まなくなってしまいました。

【結末】

測量士を手配し、改めて境界を確認。最終的には当事者間で話し合い、折り合いがつきましたが、解決までに多くの時間と労力を要しました。

理事 初田秀一

理事 初田秀一古い長屋は、柱を共有している場合、切り離すとどうしても柱の半分が隣の敷地にはみ出す形(越境)になることが多くあります。ご自身も隣人もその事実を認識していないと、売却時や建て替え時に大きなトラブルの種になります。

事例4:第三者の介入「隣がシェアハウスで、工事が中止に…」

【ケース】

工事したい長屋の隣が、シェアハウスとして利用されていました。工事の説明に伺ったところ、シェアハウスの管理会社から「工事中の騒音や振動で入居者から苦情が出たらどうするのか」「建物の耐震性はどうなるのか」と厳しい要求が。

【結末】

施主様のご負担で工事期間中の入居者の仮住まいを確保するなどの対策を提案しましたが、最終的に合意には至らず、切り離し計画そのものが白紙になってしまいました。

理事 初田秀一

理事 初田秀一隣家の所有者だけでなく、賃借人や管理会社など、利害関係者が複数いる場合は、さらに話が複雑化します。それぞれの立場から様々な要求が出てくる可能性があり、交渉が難航しがちです。

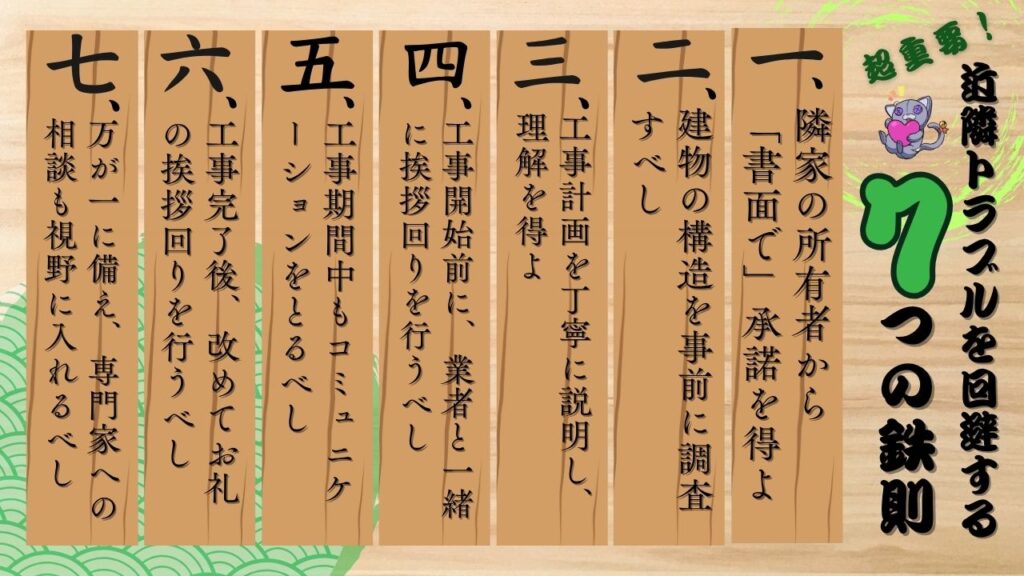

近隣トラブルを回避する7つの鉄則

※画像クリックで拡大できます

長屋の切り離しにおける最大の難関は、隣家や近隣住民との合意形成です。以下のステップを確実に踏むことで、トラブルを未然に防ぎましょう。

【鉄則1】隣家の所有者から「書面で」承諾を得る

口約束は絶対にNGです。工事を行うこと、切り離し後の壁の補修方法、費用の分担(基本的には解体する側が負担)などを明記した「同意書」を作成し、双方で署名・捺印しましょう。

【鉄則2】建物の構造を事前に調査する

図面などで、壁や柱、基礎がどこまで共有されているかを確認します。不明な場合は、解体業者や建築士に現地調査を依頼し、どこをどう切り離すのか、補強は必要かなどを明確にしておきます。

【鉄則3】工事計画を丁寧に説明し、理解を得る

工事内容、工期、作業時間、騒音・粉塵対策などについて、隣家に詳しく説明し、不安や疑問に真摯に答える姿勢が大切です。

【鉄則4】工事開始前に、業者と一緒に挨拶回りを行う

着工の1週間〜10日前を目安に、隣家はもちろん、工事車両の通行などで影響がありそうな範囲のご家庭にも挨拶に伺いましょう。工事概要を記した書面とタオルなどを持参すると、より丁寧な印象を与えます。

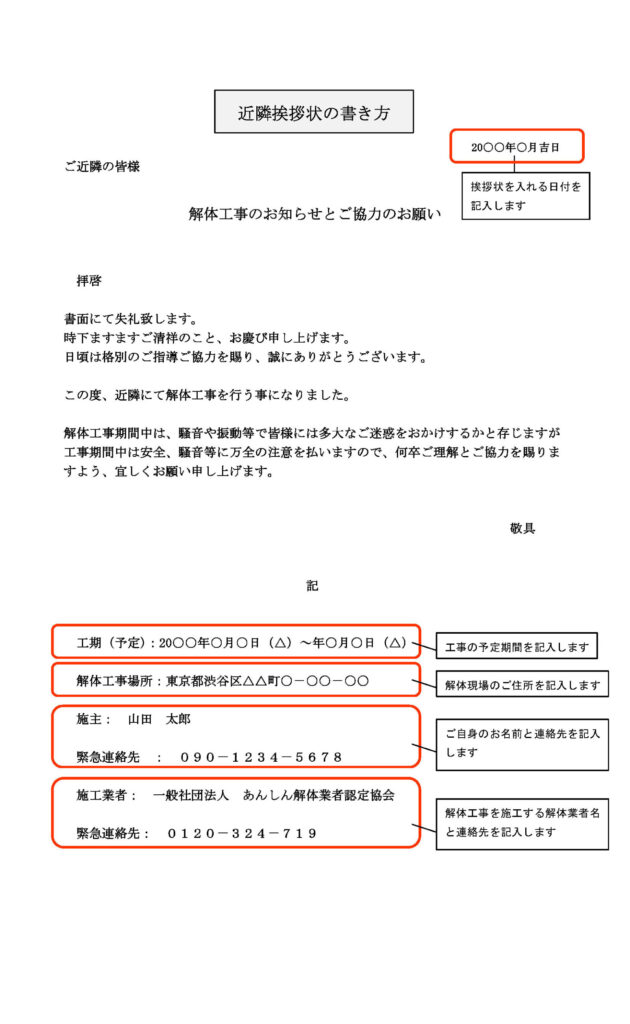

近隣挨拶についてもっと詳しく

理事 中野達也

理事 中野達也近隣挨拶の範囲は業者によって異なります。

「向こう三軒両隣」(5軒~)が基本ですが、少ない場合は2,3軒、多い場合は30軒以上行うこともあります。

挨拶前には、どの辺りまで挨拶回りをするのか業者とすり合わせをしておきましょう。その際には「◯◯さんとは以前トラブルがあったからとくに配慮してほしい」など、伝えるべき近隣情報があれば共有しておくことが大切です。なお、挨拶回りでは基本的に粗品を持っていくため、その粗品代が解体費用の諸費用に計上されることがあります。

※画像クリックで拡大できます

理事 中野達也

理事 中野達也挨拶状は、業者が渡す場合は自分で用意する必要はありません。万が一業者が書面を用意していなかった場合は用意しましょう。

挨拶状を作成する場合は、以下の内容を記載しましょう。

ご協力のお願い

工事中にご迷惑をおかけしてしまうこと、ご協力をお願いしたい旨を記します。

工事の名称

「●●邸取り壊し工事」など、工事の概要がわかる名称を明示します。

工事を行う場所

取り壊し事を行う家屋の住所を具体的に明示します。

発注者名

取り壊し工事を発注した責任者の所在を明示します。

施行期間

工事の施工予定期間を記します。天候等の影響により遅れてしまうことを想定し長めに設定しておいたほうが良いです。

施行時間

1日のうち何時から何時まで工事を行うのかを記します。万が一の為始まる時間を早めに、終わる時間を遅めに設定しておいたほうが良いです。

休みの日

工事を行わない曜日を記載します。

工事施工業者

取り壊し工事を請け負い、実際に施行する業者の名前を明示します。

施工業者の住所

取り壊し工事施工業者の住所を明示します。

施工業者の担当者

施工業者の中で、今回の工事の責任者である担当者の名前を明示します。

施工業者の連絡先

万が一お客様から直接ご連絡をしたいという場合に、対応できる連絡先を明示します。

【鉄則5】工事中もコミュニケーションを欠かさない

定期的に進捗を報告したり、何か気になることがないか声をかけたりと、コミュニケーションを続けることで、相手の不安を和らげられます。

【鉄則6】工事完了後、改めてお礼の挨拶をする

工事が無事に終わったら、協力への感謝を伝えるために再度挨拶に伺いましょう。良好な関係を維持することが、将来的な土地活用などにも繋がります。

【鉄則7】万が一に備え、専門家への相談も視野に入れる

どうしても話し合いがこじれてしまう場合は、弁護士などの専門家に相談するのも一つの手です。法的な観点から、公正な解決策を提示してもらえます。

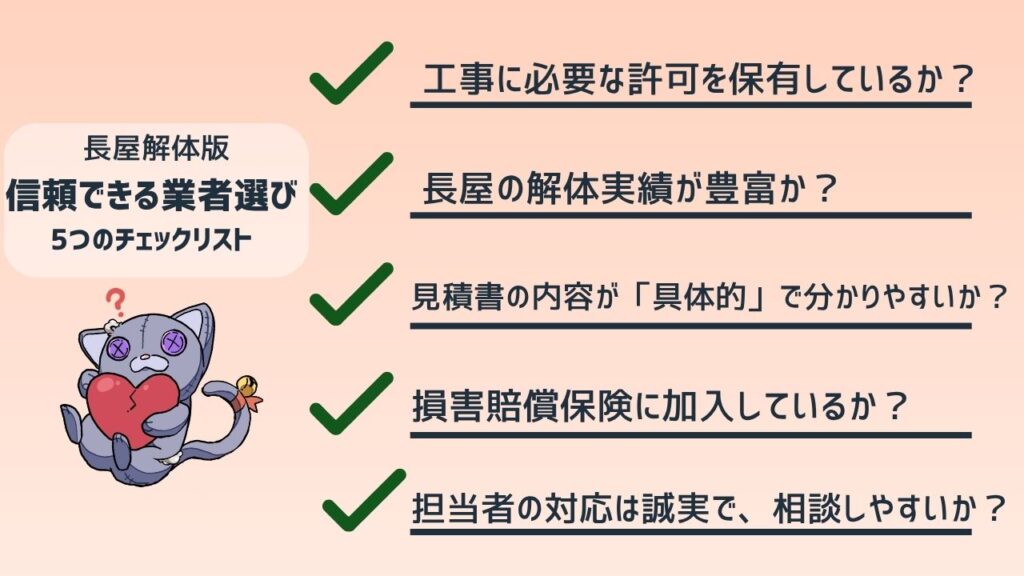

信頼できる解体業者の選び方:5つのチェックリスト

※画像クリックで拡大できます

どの業者に依頼するかは、工事の成否を分ける重要な選択です。以下の5つのポイントを必ず確認してください。

ポイント1:必要な許認可を保有しているか?

解体工事には「建設業許可(解体工事業)」または「解体工事業登録」が必須です。これらの許可がない業者は違法ですので、必ず確認しましょう。

ポイント2:長屋の切り離し実績が豊富か?

業者のホームページで、過去の施工事例に長屋切り離しがあるかを確認します。経験豊富な業者は、特有の問題点や隣家への配慮のノウハウを持っています。

ポイント3:見積書の内容が「具体的」で分かりやすいか?

「工事一式」のような曖昧な記載が多い見積書は要注意です。何にいくらかかるのか、各項目が明確に記載されているかを確認しましょう。不明な点は遠慮なく質問し、納得できる説明が得られる業者を選びます。

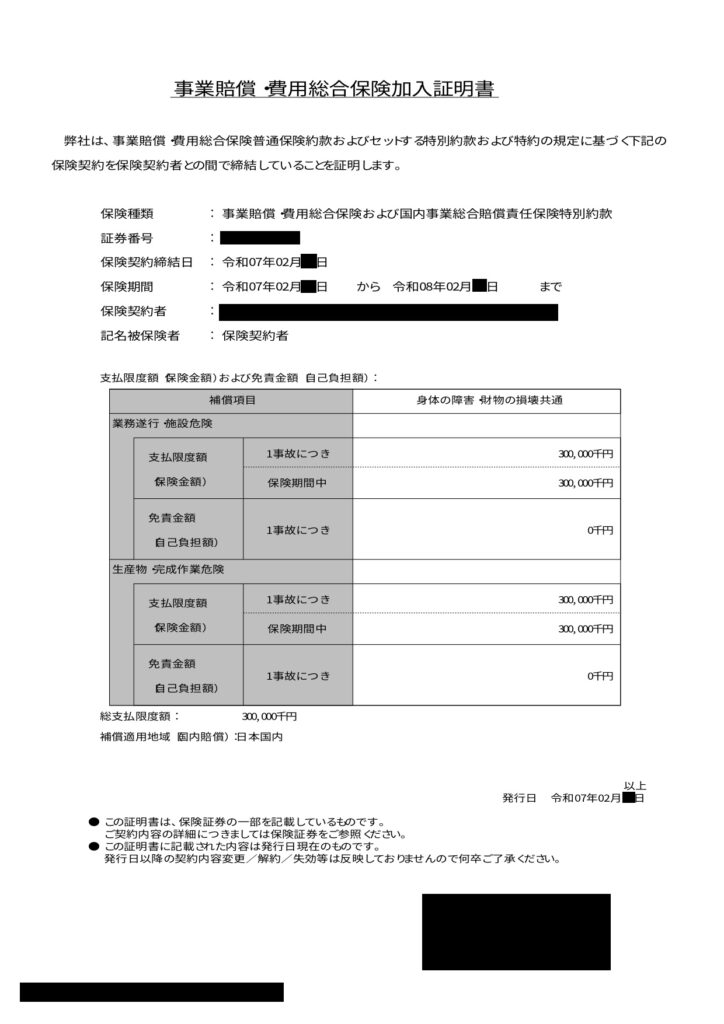

ポイント4:損害賠償保険に加入しているか?

万が一、工事中に隣家を傷つけてしまった場合に備え、業者が損害賠償責任保険に加入しているかは必ず確認してください。

【賠償保険加入証明書の見本】※クリックで詳細表示

※画像クリックで拡大できます

ポイント5:担当者の対応は誠実で、相談しやすいか?

最終的には「人」です。現地調査や見積もりの説明の際に、親身に相談に乗ってくれるか、説明は丁寧かなど、信頼関係を築けそうかどうかも重要な判断基準です。

長屋切り離し後の土地活用アイデア7選

1.住宅の再建築

切り離した土地に新しい住宅を建てられます。自分が住む以外にも、単独の戸建て住宅やアパートを建設することで家賃収入が期待できます。

2.駐車場の運営

土地を駐車場として活用するのも一つの方法です。特に都市部では駐車場の需要が高いため、月極駐車場や時間貸し駐車場として運営すれば安定した収入が見込めます。

3.カーシェアステーションの設置

カーシェアリング(通称:カーシェア)は複数の利用者が共同で自動車を借りるサービスのことで、必要な時に必要な時間だけ車を利用できます。近年カーシェアリングの需要が高まってるため、駐車場として活用できる土地さえあれば初期投資なしで事業に参入できるので収入源として土地を有効活用できます。

4.コミュニティガーデン

地域住民が共同で管理・運営する「地域の庭」のこと。地域に住む個人またはグループが自主的に集まって花・野菜・果物・ハーブなどの植物を栽培するオープンスペース、またはその活動や取り組みを指しています。地域の美化や交流の場として活用されています。

5.レクリエーション施設

土地を公園や遊び場、スポーツフィールドとして整備し解放することもできます。地域住民が利用できるレクリエーション施設を提供すれば、地域の活性化に貢献できます。

6.商業スペースの設置

小規模な店舗やカフェを開くための商業スペースとして利用できます。特に、周辺に人通りが多い場所であれば、ビジネスチャンスが広がります。

7.環境教育の場

土地を利用して環境教育やエコロジーに関するワークショップの開催も可能です。地域の学校や団体と連携し、自然や持続可能性について学ぶ場を提供することで、地域貢献にもつながります。

まとめ:長屋切り離しを依頼する前の最終チェックリスト

この記事の要点を踏まえ、最後に確認すべき重要事項をまとめました。一つずつチェックし、万全の準備で次の一歩に進みましょう。

- 隣家からの書面による承諾取得

口約束は避け、工事の内容、壁の補修方法、費用負担などを明記した「同意書」を作成し、署名・捺印を得ることが重要です。 - 長屋切り離しの実績がある専門業者の選定

「建設業許可」または「解体工事業登録」の有無を確認します。また、過去の施工事例で長屋切り離しの経験が豊富か、見積書の内容が具体的で分かりやすいかを基準に、複数の業者を比較検討しましょう。 - 費用の見積もりと比較検討

必ず3社以上から相見積もりを取り、費用を比較します。同時に、自治体の補助金・助成金制度が利用できないか「市区町村名+解体+補助金」で検索し、確認しておきましょう。

これらのポイントを着実に実行することが、近隣トラブルや費用の問題を回避し、円滑な長屋切り離しを実現することへの最も確実な道筋です。

長屋の切り離しは「話し合い」「確認」「準備」が成功のカギです。 焦らず、信頼できる専門家に相談しながら進めていきましょう。この記事を参考に、安心して切り離しができるよう、ぜひ準備を始めてください。